- ARTICLES

- 【前編】 幼少期に通っていた間宮林蔵記念館で語る原点/ 連載「作家のB面」 Vol.36 佐々木類

SERIES

2025.09.24

【前編】 幼少期に通っていた間宮林蔵記念館で語る原点/ 連載「作家のB面」 Vol.36 佐々木類

Text / Yutaka Tsukadai

Edit / Eisuke Onda

Illustration / sigo_kun

アーティストたちが作品制作において、影響を受けてきたものは? 作家たちのB面を掘り下げることで、さらに深く作品を理解し、愛することができるかもしれない。 連載「作家のB面」ではアーティストたちが指定したお気に入りの場所で、彼/彼女らが愛する人物や学問、エンターテイメントなどから、一つのテーマについて話を深掘りする。

今回訪れたのは、茨城県つくばみらい市にある間宮林蔵記念館。ここで待ち合わせたのは、ガラスを用いた作品を制作するアーティスト・佐々木類さんだ。幼い頃から何度も足を運んできたこの場所で、まずは間宮林蔵の魅力について語ってもらい、そこから博物館や考古学が自身の表現に与えた影響へと話が広がった。

三十六人目の作家

佐々木類

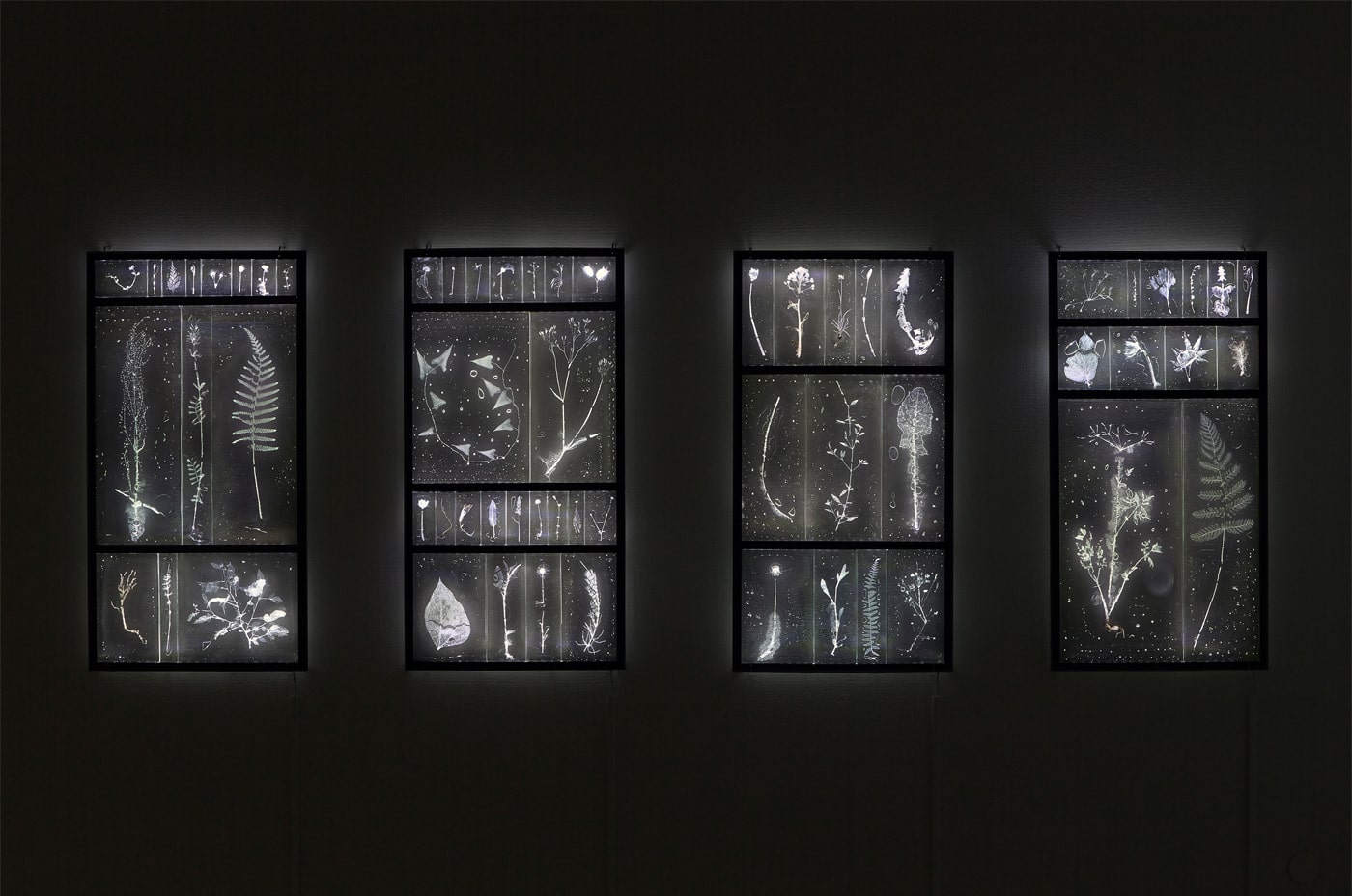

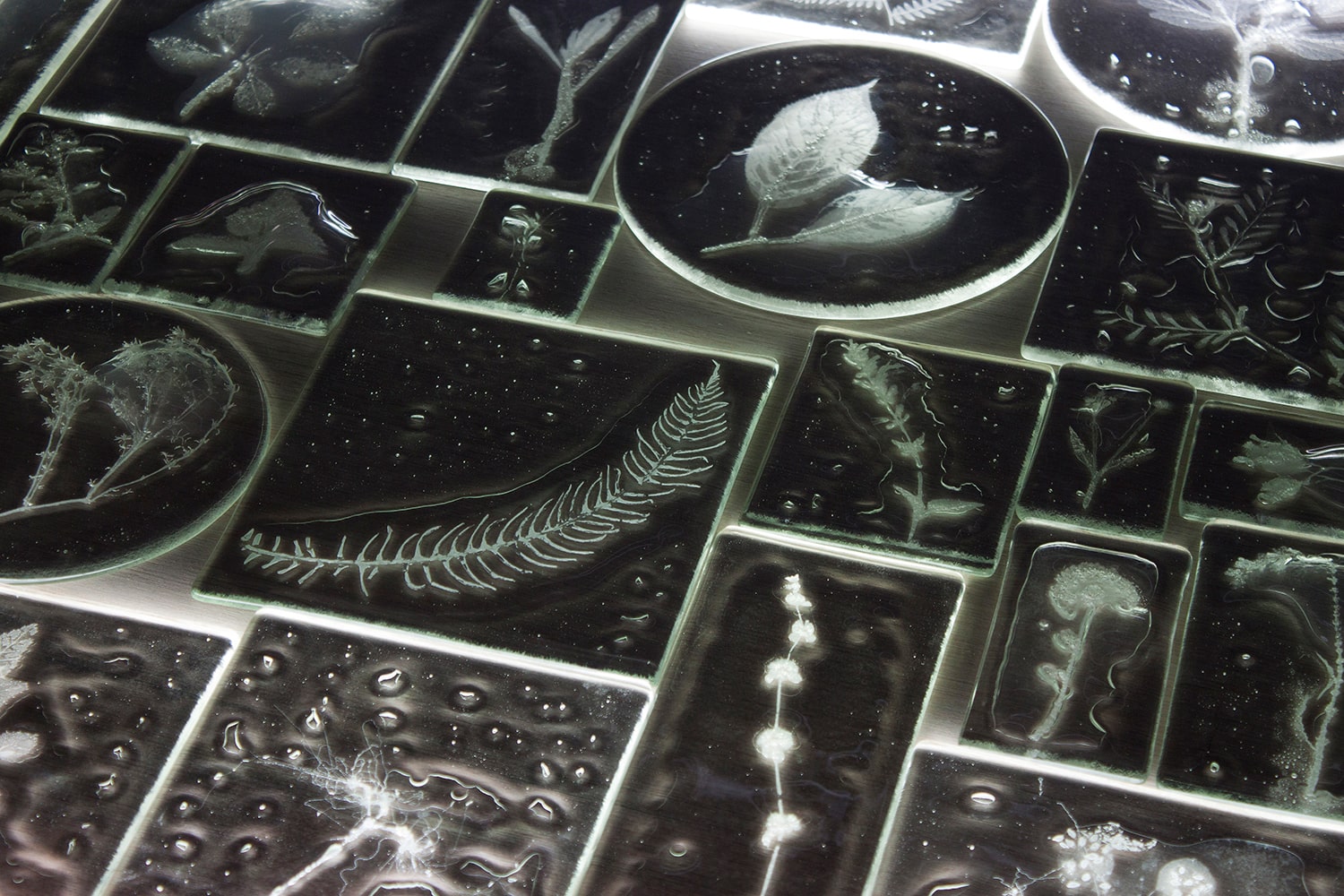

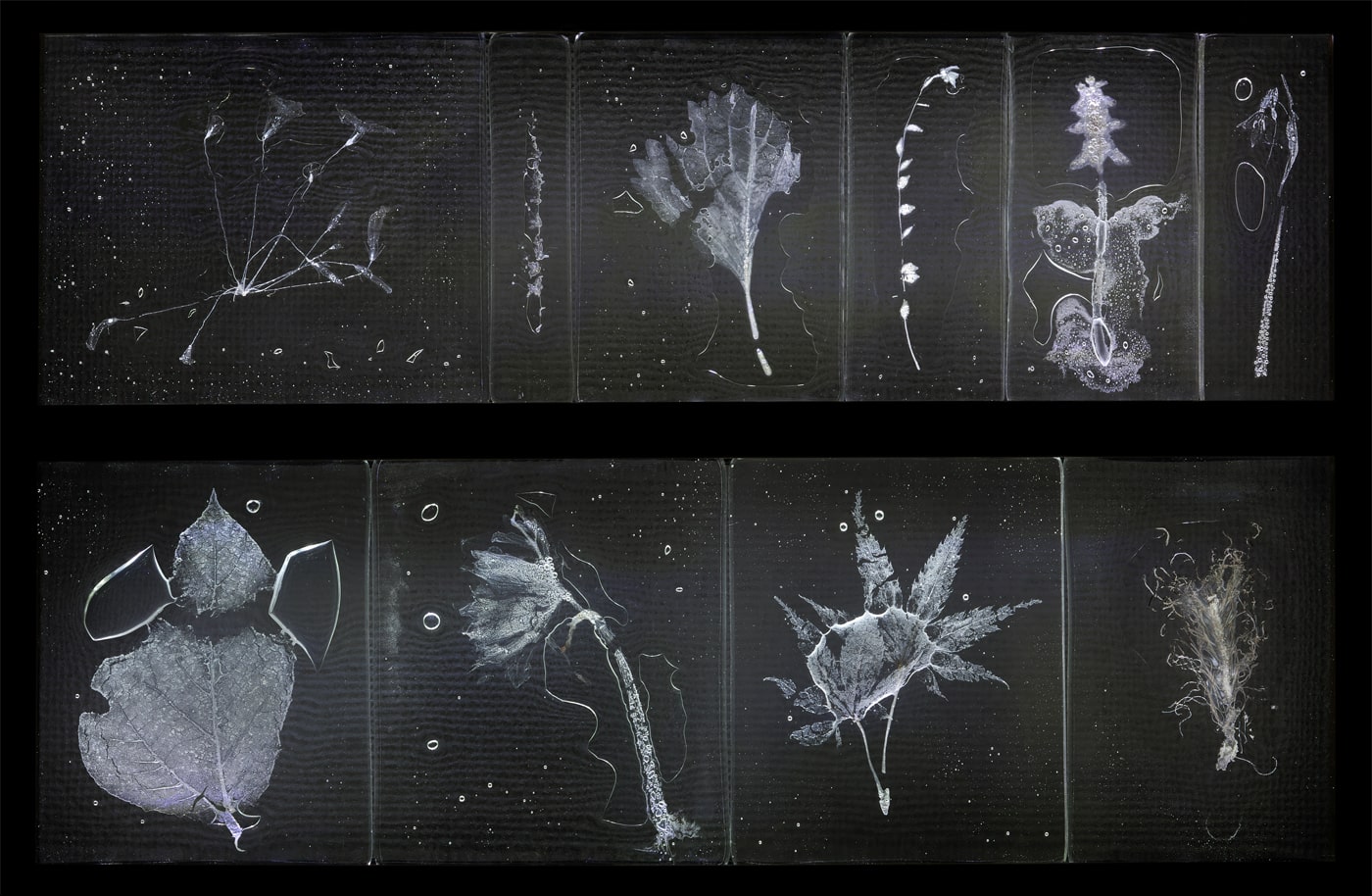

身近にある植物を自ら採集しガラスに閉じ込める《植物の記憶》シリーズなどを手がけるアーティスト。自然や生活環境にインスピレーションを得ながら、主に保存や記録が可能な素材であるガラスを用い、自分が存在する場所で知覚した「微かな懐かしさ」の有り様を探求する。

《植物の記憶:Subtle Intimacy》(2019年) 収蔵:富山市ガラス美術館、画像提供:富山市ガラス美術館、撮影:岡村喜知郎

《Residue》(2018年) 撮影:柳原良平

絵としても魅力的な樺太の地図

大冒険家で測量士の間宮林蔵(1780〜1844)は、記念館がある茨城県で生まれ育ち、江戸に出たのち北方で活躍した。伊能忠敬に師事して北海道を測量し、その後は樺太に渡って地図を制作した。さらに樺太とユーラシア大陸の間の海峡を発見し、この海峡は現在「間宮海峡」と呼ばれている。今回ロケ地として佐々木さんが指定した「間宮林蔵記念館」では、彼が残した地図や実際に使用した装備をはじめ、さまざまな資料が展示されている

ーー今回撮影を行った間宮林蔵記念館には、小学生のころから何度も通っていたそうですね。

はい。父親に日本各地の考古学博物館や自然史博物館をはじめ、千葉の佐倉にある国立歴史民俗博物館や古墳などに毎週末行くようなルーティンがあったので、間宮林蔵記念館にもしばしば足を運んでいました。車で1、2時間で行けるところが中心でしたね。

ーーこの記念館はどういうところが印象に残っていますか?

他の博物館は様々なものが紹介されていますが、ここは間宮林蔵に絞った展示なので、そこが印象的でした。また、彼の作った地図が、教科書の世界地図とは雰囲気が違う物だったことにも関心を持ちました。小学生になると社会科の授業で林蔵が測量を学んだ伊能忠敬のことも知ったので、自然と興味を持ちました。

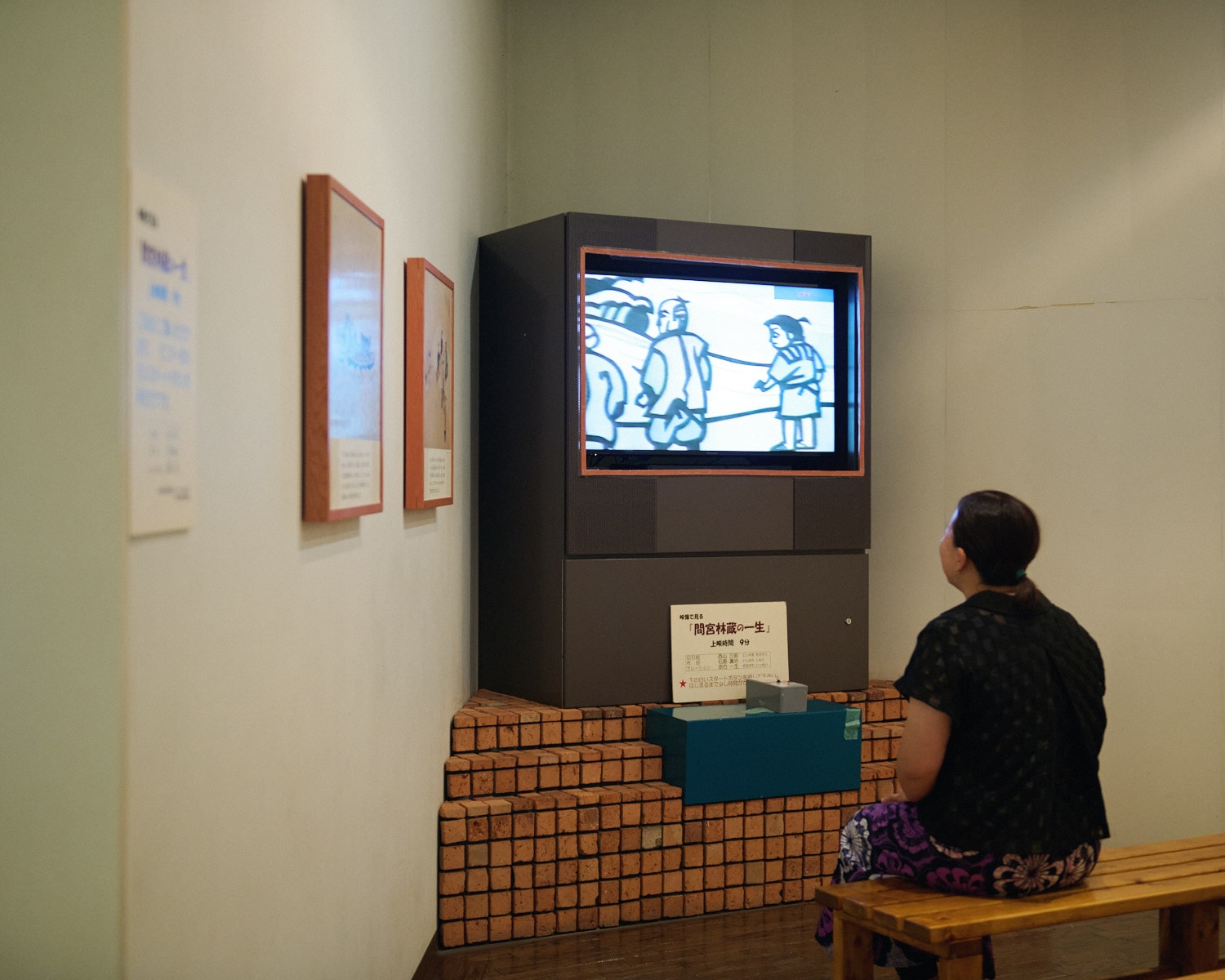

それに館にある切り絵のアニメーション映像で林蔵の生涯が紹介されているのですが、樺太の探検が面白そうだなとも思いました。ここに展示してあるような原始的な装備と画材で、壮大な樺太の地図が作られたのかと思うとびっくりです。この記念館の近くの地域に私は小学生のころから大学に入るまで住んでいたのですが、ここは平野なので、樺太の山がちな地形とのギャップにも惹かれました。

切り絵のアニメーションも佐々木さんのお気に入り。「本当によくまとまっていて、これを観ると間宮林蔵がどんな人だったか理解できます」

左/北方測量の際、現地で調達し寝具として使っていた蝦夷布。右/測量時に計測用として使われた鎖。「これらのギアを見ると、当時の調査がいかに過酷だったかが伝わってきます。今のように軽くて温かい装備はありませんから」

――お気に入りの展示物を教えてください。

部屋の奥に展示されている樺太の地図です。最初、地図って気づかなかったんですよ。普通の地図には陸の部分や川がどう流れているのかとかが描いてあると思うのですが、これは海岸線しかないので地図であることが分からなかったんですね。でもこの地図は林蔵が歩いたり、舟から実際に見たものだけを記録してあるからこそ面白いんです。細かく名前が書いてあったり、絵として見ても線が綺麗です。また、これは最近の関心なのですが、海岸線が陸と海の「境界」であることにも興味を惹かれます。

間宮林蔵が残した樺太の地図。「線の細さもとても印象的で日本画のようにも見えます」

境界と考古学への興味

ーー「境界」への興味というのは、具体的にはどういうことでしょうか?

私は植物を2枚の薄いガラス板で挟んで熱し、密封した作品のシリーズを制作しているのですが、そのために植物採集をしてると、結構変な目で見られるんです。田舎の場合はそれが誰かの土地であったりするので、怪しまれるんですね。その時に境界を感じます。それと植物の場合は海外から持ち込むと検疫もあります。こういうふうに境界って所有者とか国境によって出来てるんですが、私はプライベートスペースとパブリックスペースの区分けに敏感なので、そういうことも気になってしまうんですね。

どうしてそういう風に感じるかというと、アメリカの大学院に留学していたときの経験があるからです。アメリカは天井も高かったり、空間が広いので自分のいる場所が把握できないんですけど、部屋の隅にいくと全体が見えるし、壁に守られている感じで居心地がいいんですね。そういう風に考えると隅はある意味パブリックとプライベートの境界なのかなと。建物の場合、隅を落とすと柱がなくなって、壊れてしまう。重要な場所にも関わらず、真ん中に対してネガティブに感じられたりする。

あと隅を見るといろんなホコリなども溜まっているので、その空間の歴史がある意味タイムカプセルみたいになっている。私は引っ越すたびに部屋の隅を型取って、ガラスにしてから家を出るんですね。全ての隅を型取ると、自分のプライベートを全て触っている、五感で感じられるようになるんです。こうした習慣は《The Corner/ある家》というシリーズとして発表もしてます。

《The Corner / ある家 》(2019)

《植物の記憶:Subtle Intimacy》(2019年) 収蔵:富山市ガラス美術館、画像提供:富山市ガラス美術館、撮影:岡村喜知郎

ーー佐々木さんが日常的に行っている植物採集の際に、境界について考えさせられることはありますか?

例えば自分が子どものころから知っている懐かしい植物を外国で見ると、ちょっとほっとするんですよね。だけど、実はそれが海外原産だったりもするんです。なので「そっか、私が懐かしいって思うものって日本特有のものではないんだ」って思ったりします。植物は動けませんが、それだけ世界各地で自生してるのは、やはり人間や鳥とかが持ってきてるからなので、そういうときに境界について考えさせられます。

あとちょっとガラスの話をしますと、ガラスって作るのに燃油やガスを使ったりするので、経済的な世界情勢に影響を受けやすい素材なんですね。具体的に言いますと、こういった燃料の影響を受けて、同じメーカーでもガラスの原材料である珪砂の産地が変わり、品質が急に変わることがあるんです。私は今ドイツのガラスを使っているのですが、ウクライナで起きている戦争の影響が関係しているのかなと思うことも多々あります。ガラスは、工業的な素材なので、陶芸における土みたいに国内での産地がほとんどないのですが、そういうときに国境を感じることがあります。

間宮が残した樺太の地図。黒い字で細かく突端にその名前が書かれている

ーー佐々木さんは先ほど林蔵記念館で、林蔵が海岸の突端に必ず名前をつけることに注目されていました。今のお話は境界や隅に対する感受性と同様のものに思えます。

そうですね。突端もそうですけど、端っこや隅に特異性を持たせるというか、自分で認識をしていく、マークしていくのは共通していますね。しかも名前もつけている。それって特異性を持たせることでもありますよね。私の場合は隅もそうですし、雑草を作品にすることで、匿名的なものを記名的なものにしているというのは性質が似ていると思います。

ーー名前を付けて、記録することは博物学や考古学にも通じる行為ともいえます。

たしかに考古学の発掘では器とかが遺跡から出てくると、記録しますよね。実は私、昔は考古学者になりたいなと思ってたんですよ。それもよく博物館とかに行っていた関係だと思うんですけど、展示物に番号とかが振ってあるじゃないですか。ああいうミクロな視点が書かれているだけですごく興味が湧いたり、美しいなって思うことが多いんです。

それと父は博物館とかでアンモナイトとかを買った場合、いつどこで買ったかをシールに書いて記録してたんですね。そういうふうにモノと記録がセットになってるのを幼少期から見ていたので、その影響もあるかもしれません。名前がなくてもナンバリングはされてるとか。

佐々木さんが取材現場に持参したアンモナイトの化石

博物館のディスプレイの美学

ーー最近制作をしていて間宮林蔵のことを思い出すことがあるとのことですが、それはなぜですか?

小学生の時はリンクしてなかったんですけど、私も展示をする土地を訪れた際に、現地の人に気候とか聞いた話を記録するんですね。林蔵もアイヌや樺太の人たちの協力を得たり、同行した絵師に絵を描いてもらったりしてるので、そういうところが似てるなと思ったんですね。現地の人に話を聞くと、昔はなかったけど最近こういう植物が生えてるのよとか、こういう植物がなくなってきたのよとか土地の変化を教えてくれるんです。

北方諸民族の習俗が描かれた《北夷分界余話》。「小さい頃はこの絵のタッチが大好きでよく観察していました」

ーー博物館に行くと標本もたくさんあると思うんですが、標本はお好きですか?

むしろ標本の並べ方とか、ディスプレイに興味を惹かれます。あと解説とか。分類されている状態が美しいと思うんですね。プロセスと物が一緒に置かれてる状態が良いんです。土器とかもひび割れが修復されてるところが見えていたり。美術館とかだと修復跡を隠そうとしてる場合もあると思うのですが、博物館の場合は破片も展示されてたり、そういうのが面白いと思うんです。

つまり、なんらかの秩序が見えるのが良いなと思ってるんですね。その究極が、ボストンのハーバード大学自然史博物館にあるガラスフラワーズというガラスで作られた植物模型です。これは授業のために作られたもので、植物って押し花にしたら厚みが失われてしまうし、ホルマリン漬けにすると色が抜けてしまう。どうにか見えるままの状態で記録できないかと依頼を受けたのが、ドイツのガラス工芸家であるレオポルド・ブラシュカ(1822-1895)とルドルフ・ブラシュカ(1857-1939)でした。彼らは父子で近くで見てもガラスだと分からないぐらい精巧な模型を数多くつくりました。

ガラスフラワーズはガラス工芸の頂点に立っていると同時に、標本でもあるところが凄いと思ってます。さらに面白いのが、植物が病気になった状態とか、何百倍に拡大した細胞の断面とかまで作っているんですよ。私の中では標本とアートの美しさが一体となっているという意味でこれを超える作品はありません。制作したブラシュカ親子は植物を植えて状態を観察したり、リサーチも行っていて、アートとサイエンスがちょうどいいところで交わっている。ディスプレイの仕方も非常に美しいです。

アメリカに留学していたころ通っていた大学院はロードアイランド州にあったのですが、ボストンまで車で1時間ぐらいだったので、このガラスフラワーズはよく見に行ってました。日本でも習慣的に通っていたこともあり、博物館は原点を思い出させてくれる場所でもありますし、私にとっての聖地なんです。

Museum Date

間宮林蔵記念館

18世紀後半にこの地で生まれ、江戸を経て北方で活躍した探検家・測量家「間宮林蔵」を顕彰するため、旧伊奈町が整備した博物館です。館内では、林蔵ゆかりの資料や彼が生きた時代背景をテーマごとに紹介。全国から収集した貴重な資料や子孫宅に伝わる遺品、関連史跡の情報などを交え、林蔵の足跡をわかりやすく展示している。隣接地には林蔵の生家も残されており、併せて見学することも可能。

■住所

茨城県つくばみらい市上平柳64-6

■開館時間

9時~16時30分

◾️休館日

毎週月曜日・12月28日~1月4日(月曜日が祝日・休日と重なる場合は次の平日)

Information

国際芸術祭「あいち2025」

■会期

2025年9月13日(土)~11月30日(日)

■会場

愛知芸術文化センター、愛知県陶磁美術館、瀬戸市のまちなかほか

「あいち2025」公式HPはこちら

「ただ一輪の薔薇、それはすべての薔薇」ー国際芸術祭「あいち」2025に寄せて

from Aichi Triennale

佐々木類(SASAKI Rui)、冨安由真(TOMIYASU Yuma)

■会期

2025年10月29日(水)~11月24日(月)

10:00~19:00 ※最終日は16:00閉場

■会場

松坂屋名古屋店

本館8階 ART HUB NAGOYA open gallery

(愛知県名古屋市中区栄3丁目16-1)

松坂屋名古屋店のHPはこちら

ARTIST

佐々木類

アーティスト

1984年高知県生まれ。石川県拠点。身近にある自然や生活環境にインスピレーションを得ながら、主に保存や記録が可能な素材であるガラスを用い、自分が存在する場所で知覚した「微かな懐かしさ」の有り様を探求している。北欧やアメリカを中心に滞在制作に招聘され、国内外の美術館で展示活動を行う。主な賞歴は、第33回Rakow Commission 2018(2019年、コーニングガラス美術館、米国)、富山ガラス大賞展2021大賞(富山市ガラス美術館)。ラトビア国立美術館、金沢21世紀美術館(石川)など作品収蔵多数。ニューヨークタイムズ紙などで作家特集掲載。

新着記事 New articles

-

INTERVIEW

2025.09.17

台湾出身アーティスト、デモス・チャンが語る。 「現代美術は、古いものに対して新しいチャレンジをすることで生まれ出てくる芸術」

-

SERIES

2025.09.17

名古屋の青木野枝の彫刻に吹き抜けた風を感じる / 連載「街中アート探訪記」Vol.44

-

INTERVIEW

2025.09.10

「怖い」ではくくれない、不思議な体験を──アーティスト・冨安由真が開く日常の異界

-

SERIES

2025.09.10

漫画家・井上三太に聞く「フォロワー数や受賞の有無だけで語れない、『教科書の太字にならない発明』の価値」 / 連載「わたしが手にしたはじめてのアート」Vol.39

-

INTERVIEW

2025.09.03

「美術館は生まれ直しに行く場所」脳科学者・中野信子×3時のヒロイン・福田麻貴のアート体験から紐解く、強度のあるアートとその魅力

-

SERIES

2025.09.03

国立新美術館で開催する2つの展示から、各地のアートイベント・芸術祭まで / 編集部が今月、これに行きたい アート備忘録 2025年9月編