- ARTICLES

- 「怖い」ではくくれない、不思議な体験を──アーティスト・冨安由真が開く日常の異界

INTERVIEW

2025.09.10

「怖い」ではくくれない、不思議な体験を──アーティスト・冨安由真が開く日常の異界

Text / Yutaka Tsukada

Edit / Eisuke Onda

食卓や学校、オフィス……。見慣れた日常の奥底に、ふと忍び込む異界。そんな微かなずれを感覚ごと体験させてくれるインスタレーションを生み出すのが、アーティスト・冨安由真さんだ。

「怖い」ではくくれない、心霊や超常現象の持つ不思議さ。その感触をどう空間に立ち上げてきたのか。創作のルーツから最新作「あいち2025」までをうかがった。

冨安由真

日々の生活における「現実」と「非現実」の狭間を捉えることに関心を寄せて創作活動をおこなうアーティスト。科学によっては必ずしもすべて説明できないような人間の深層心理や不可視なものに対する知覚を、鑑賞者に疑似的に体験させる絵画やインスタレーション作品を制作している。

《Angel And The Other》(2020) パネルに油彩 Photo: 山中慎太郎(Qsyum!)

《Angel And The Other》(2020) パネルに油彩 Photo: 山中慎太郎(Qsyum!)

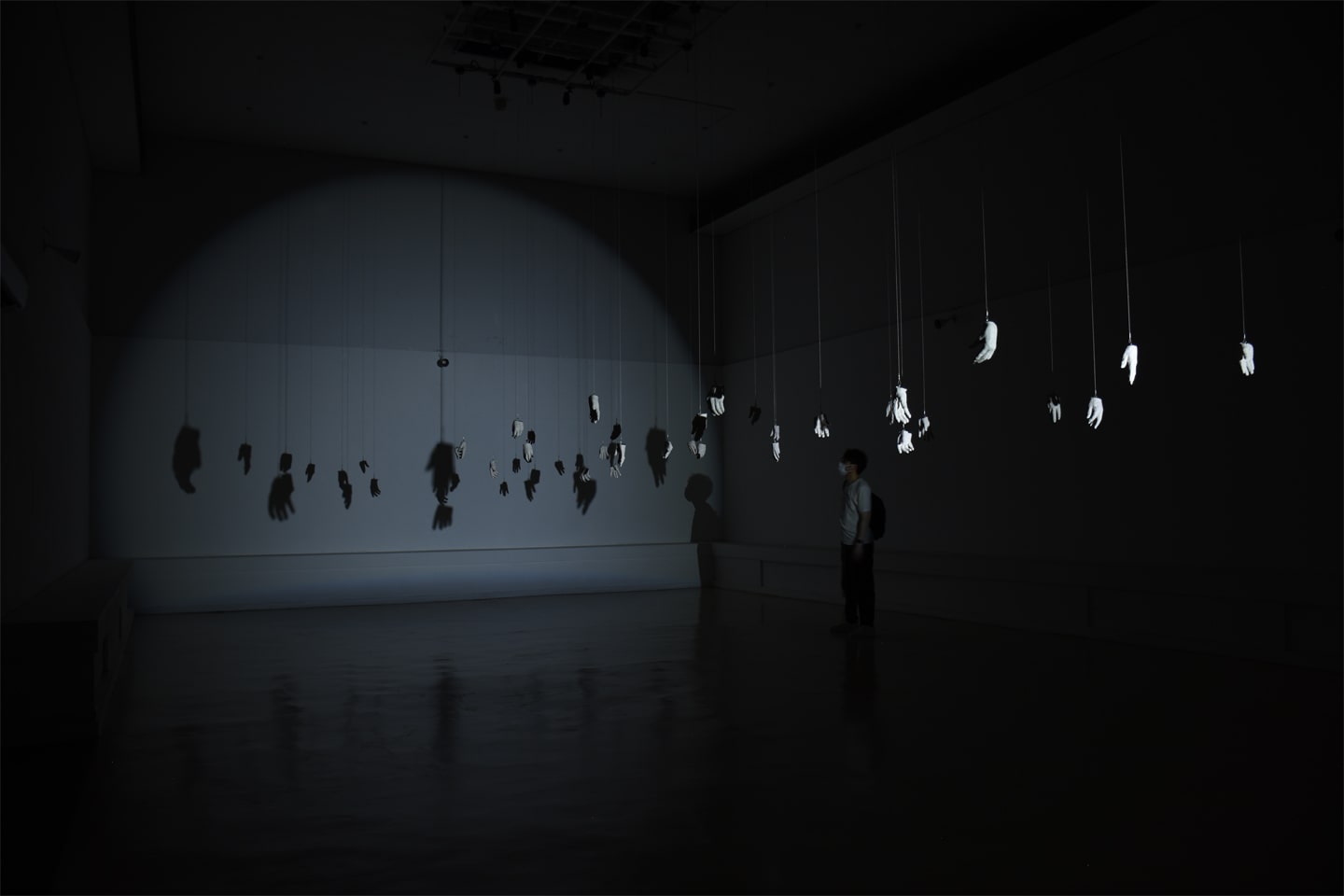

《The Doom》(2021) 個展「The Doom」展示風景 アートフロントギャラリー東京 Photo:Masanobu Nishino

《The Doom》(2021) 個展「The Doom」展示風景 アートフロントギャラリー東京 Photo:Masanobu Nishino

宙に浮いてる言語化できない部分

冨安さんのアトリエにて取材

──冨安さんは心霊現象や超常現象をテーマにインスタレーション作品などを発表されています。こうした非科学的なテーマに取り組みはじめたのは、ロンドン芸術大学チェルシー・カレッジ・オブ・アーツで学んでいたころからだと思いますが、当時周りからどう受け入れられたのでしょうか?

霊的なものをモチーフに描くといったことは自然に受け入れられました。今思えばそれはイギリスだったからなのかもしれません。イギリスでは19世紀末に心霊現象研究協会という団体が出来ているんですね。そこにはコナン・ドイル、アンリ・ベルクソン、ルイス・キャロルといった文芸や哲学系の人や、科学者たちが参加していました。なのでイギリスにはそうした心霊というテーマを学術的に捉える土壌があったんだと思います。どっちかと言うと、日本の方が心霊、オカルトと学問に距離がある雰囲気を感じます。

──他の欧米圏の国でも事情は変わってきそうですね。

もしかしたらそうかもしれません。歴史的な話になりますが、16世紀にヨーロッパで起きた宗教改革でカトリックが一度弾圧されていることも関係してか、イギリスはキリスト教の影響がそこまで強くない印象があります。なのでカトリックの強い地域よりも、心霊というものが多分すっと入って来たんじゃないかなと思います。

アトリエで飾られていた古い写真や古今東西のお守りや呪物など

──心霊、いわゆるホラー的な表現は小説や映画をはじめ様々な実践があります。現代アートとしてそういった表現を試みることのポテンシャルはどんなところにあるとお考えですか?

そうですね。エンターテイメントのジャンルとしての、ホラー小説とかホラー映画とかは、怖がらせるところに目的があると思います。なのでけっこう難しいところではあるのですが、私はそういった意味では自分の作品をホラーにしたくないと思っています。現代アートでやれる可能性を考えると、同じようなものを扱っていても、怖さ以外の感情だったり、なんかよくわからないみたいな、宙に浮いてる言語化できない部分を積極的に取り入れたいと思います。

もちろんエンターテイメントのホラーでもそういったことをやられてる方もいると思うんですが、私が心霊的なものに興味があるのは、怖さよりも、不思議さとかにすごい魅力を感じているからなんですね。心霊体験にしても、いろんな感情があると思います。たとえば、自分の死んだ家族に会えたら、嬉しいとか懐かしいみたいな感情も湧いてくる。だからこそ、「怖い」という感情だけでくくってしまうのは少し違うかなと。

現実と夢の境界を見つめる

──近年は展示場所に応じたサイトスペシフィックなインスタレーションも発表されています。こうした作品の制作プロセスについて教えてください。

決まりは特にないんですけど、地域芸術祭の場合は色々見させていただいて展示したい所を決めさせてもらうパターンもあれば、「ここで展示してほしい」と決められた場所を提示されることもあります。いずれにせよ、その場所を見て、雰囲気を感じてから制作を始めます。

ただその土地の歴史とか、実際その場所をどういう人が使ってたかとか、そういった文脈はできるだけ作品から切り離すようにしてるんですね。展示場所が持つ背景から離れ過ぎないように意識はしているのですが、むしろ建物自体の構造や、残されたモノ“それ自体”を生かす方向で考えることが多いです。

あともう一つ、私はよく展示空間に壁を立てたりするので、どういう形であれば作品自体が元からあったかのように見せることができるのかを考えます。なので施工についても比較的早くから計画しています。それによって元の状態をキープしつつ、元とは違う空間にするさじ加減を探っていきます。

内房総アートフェスで小学校を会場に発表された《Three on the Level》(2024)Photo:Osamu Nakamura

同じく内房総アートフェスで発表した《The TOWER (Descension To The Emerald City) / 塔(エラルド・シティに落ちる)》 (2020-2021) Photo:Osamu Nakamura

──それによってどういう体験を鑑賞者にしてもらいたいのでしょうか?

現実と夢の境目にある状態に気づくみたいな体験でしょうか。それをきっかけに、普段の生活でも感じたことのあるような、日常空間に対する不思議な違和感みたいなものに気づいてくれるといいなと思っています。

《The Shift》(2024)Photo: Yusuke Suzuki (USKfoto)

──TERRADA ART AWARD 2023ファイナリスト展で発表された《The Shift》(2024)は鑑賞していると照明などの変化によって視点が切り替わるような瞬間があり、そのような違和感が感じられる作品でした。

ありがとうございます。時間の重なりみたいなものにすごく興味があるんですね。たとえば、過去の自分が今の自分を見てるとか、逆に未来の自分が今の自分を見てたりとか。そういった不思議な感覚を自分の作品で表現できないかなと思っています。スタンリー・キューブリック『2001年宇宙の旅』には主人公の視点がいつの間にかその主人公が見てた人の視点に絶妙にスライドしていくシーンがありますが、気づいたら自分だと思っていたものが、自分じゃないと思ってるものと重なり合う瞬間をうまく作りたいんです。

──作品に使用する骨董品や見立ての素材はどのように選ばれてるのでしょうか?

どこになにを置くかは事前に決め込むことはなくて、出合いを重視しています。展示場所近くのリサイクルショップや古道具屋さんで買ったりもします。そのように足を使うことと並行して、ネットオークションなども使って探しています。(部屋を見渡して)ご覧の通りで、部屋も骨董品で溢れかえっています。

アトリエの至るところに剥製

作品の中で制作し、作品と共に暮らしたい

──冨安さんのインスタレーションは舞台装置のような大規模な作品もありますが、そのスケールもキャリアを重ねるごとに大きくなっている印象です。ご自身のスタイルに適した規模感は見えてきましたでしょうか。

何も上限を考えなくていいのであれば、建物を建てたいという夢があります。それ自体が作品になるような、アンゼルム・キーファーのアトリエみたいな。作品が山のようにある空間で、作品の中で制作し、作品と共に暮らすことができたらいいなとか。予算だけではなくて、完成という概念も取っ払ったようなイメージです。

今もいろんな方に手伝ってもらっているのですが、作品の規模も大きくなってくると外注が多くなってきます。ただもちろん、自分で出来ることも増やしたいなと思っています。

──逆に要素を削ぎ落としていくことに関してはどうですか?

やんばるアートフェスティバル2024-2025で発表した《おとずれるもの》(2025)はシンプルにやろうと最初から決めていたので、比較的要素は少ないですね。ただやったことのないことを色々と試したので、けっこう苦戦しました。

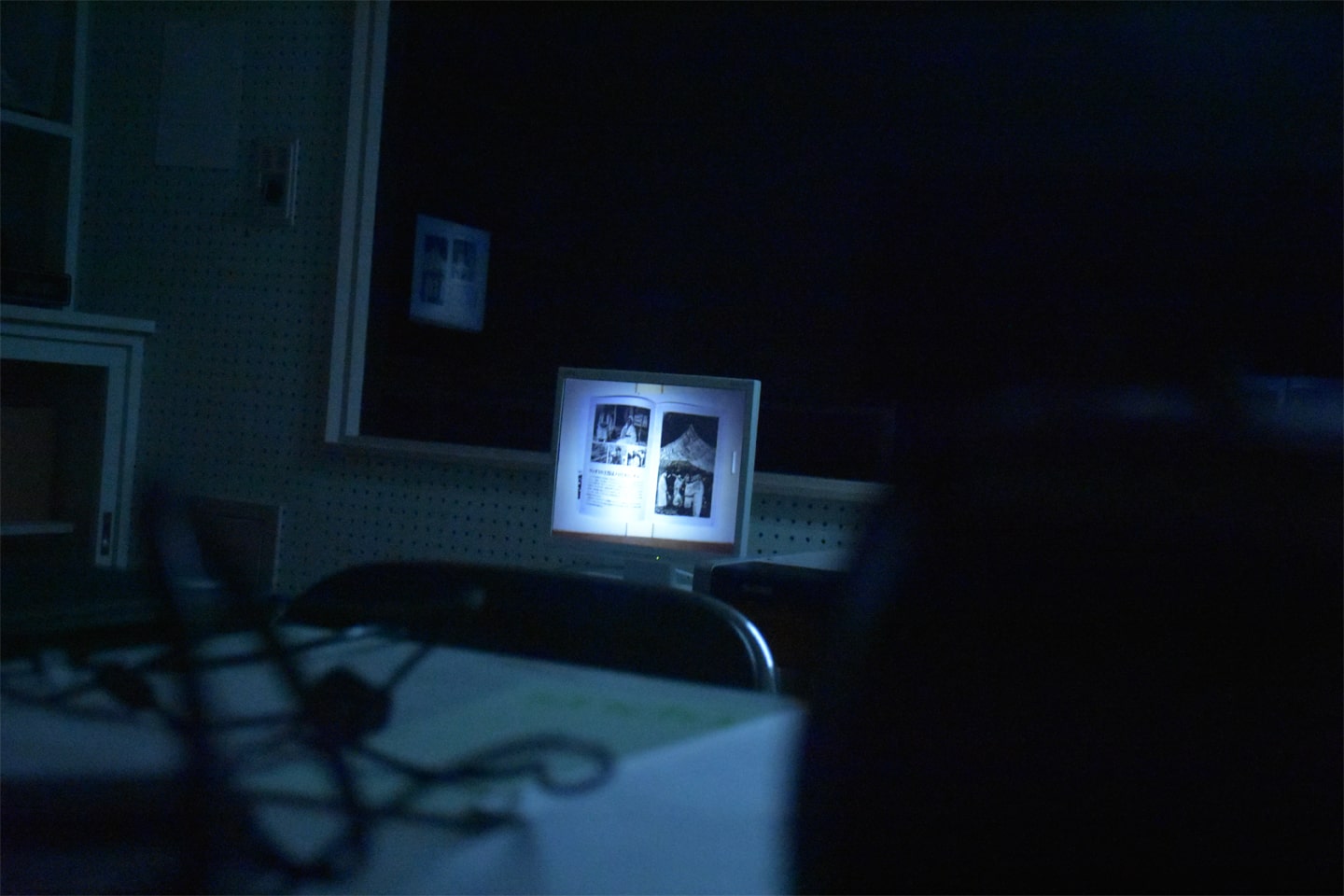

学校の視聴覚室を会場に、サウンドと映像、照明の演出を組み合わせたインスタレーション《おとずれるもの》(2025)

──インスタレーションが発表形式として定着し、空間を作り込む実践に多くのアーティストが取り組んでいます。そんな中で冨安さんはどのような表現を目指していますか?

そうですね。結論のある表現にしたくないと考えています。答え合わせにならないように調整しているというか……ちょっと曖昧な言い方になってしまうんですが、そういうふうな作品を作りたいと考えています。

商店街で異質な出合いを

──参加が発表されている「あいち2025」ではどのような作品を制作されるのでしょうか?

今回の芸術祭は「灰と薔薇のあいまに」というテーマが掲げられています。芸術監督がフール・アル・カシミという中東の方で、このテーマはアラブ人の詩人の一節から取られたものなのですが、アラブ圏における戦争・紛争が念頭に置かれているんですね。私の中では一昨年の丸木美術館での展示からの流れで、「原爆」というテーマが作家としてというか、個人のこととして重要なものになってきているので、それも踏まえつつ、戦争を作品のテーマに入れたいと思っています。

《影にのぞむ》(2023) 個展 「冨安由真 影にのぞむ」展示風景 原爆の図 丸木美術館(埼玉)

──そうした主題はどのように計画されているのでしょうか? また、展示場所についても教えてください。

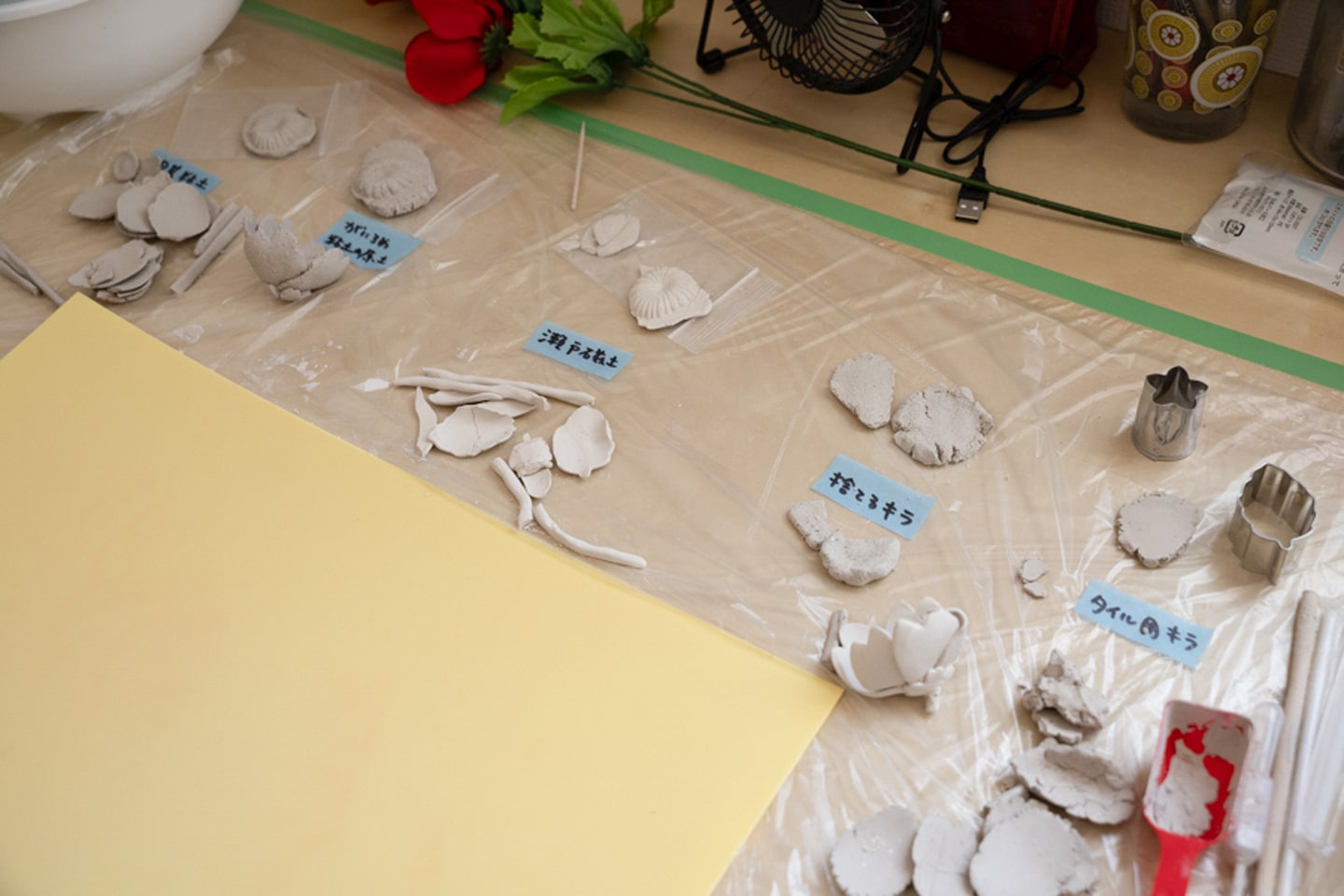

テーマとしてある「灰と薔薇のあいまに」という言葉の中にある「灰」に着目してみようかなと考えています。灰の荒廃した、全て壊れてしまった世界のイメージと、瀬戸の産業である焼き物の陶土をリンクさせてみようと現時点では考えています。会場のひとつである愛知県陶磁美術館さんにも協力いただいてるんですが、陶土にもいろんな種類があり、今すごい興味をもっています。

「あいち2025」で発表する作品のための試作。瀬戸の土から陶土や珪砂を精製する過程で生まれる廃棄物を使用予定だ

冨安由真《The Silence (Two Suns)》(2025) 国際芸術祭「あいち2025」 展示風景 ©︎ 国際芸術祭「あいち」組織委員会 撮影:城戸保

展示場所は瀬戸市内の商店街にある「ポップアップショップ」という名前の貸店舗になります。比較的大きな部屋があって、バックヤードも含めて展示を行う予定です。そこはガラス張りのスペースで、商店街を歩いて私の展示にたどり着いた時に、すごく異質な体験をしてもらいたいなと思っています。カフェや昔からある店舗の中でいきなり出合うというか。

──美術館では制約上できないこともこうしたポップアップショップの場合は実現できることもあると思います。どんな挑戦をしようと考えていますか。

そういった意味では土を使うというのが挑戦になります。また、愛知の展示では陶芸作品は出さないんですけど、いつか陶器を作品の要素に取り入れたいなとも思っています。

Information

国際芸術祭「あいち2025」

■会期

2025年9月13日(土)~11月30日(日)

■会場

愛知芸術文化センター、愛知県陶磁美術館、瀬戸市のまちなかほか

「あいち2025」公式HPはこちら

「ただ一輪の薔薇、それはすべての薔薇」ー国際芸術祭「あいち」2025に寄せて

from Aichi Triennale

佐々木類(SASAKI Rui)、冨安由真(TOMIYASU Yuma)

■会期

2025年10月29日(水)~11月24日(月)

10:00~19:00 ※最終日は16:00閉場

■会場

松坂屋名古屋店

本館8階 ART HUB NAGOYA open gallery

(愛知県名古屋市中区栄3丁目16-1)

松坂屋名古屋店のHPはこちら

ARTIST

冨安由真

現代美術作家

2005年に渡英し、ロンドン芸術大学チェルシー・カレッジ・オブ・アーツ、ファインアート専攻にて学部と修士を学ぶ。2012年に帰国。2017年東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程美術専攻修了、博士号取得。心霊や超常現象、夢など、不可視のものや科学的に解明されていないことをモチーフに、現実と非現実の狭間を鑑賞者に意識させる作品を、インスタレーションや絵画、立体など多様なメディアを横断しながら制作する。 主な展覧会歴に個展「影にのぞむ」(原爆の図丸木美術館/2023年)、「瀬戸内国際芸術祭2022」(豊島/2022年)、個展「アペルト15 冨安由真 The Pale Horse」(金沢21世紀美術館/2021-22年)、個展「漂泊する幻影」(KAAT神奈川芸術劇場/2021年)など。主な受賞歴に「TERRADA ART AWARD 2023」金島隆弘賞受賞(2024年)、「第21回岡本太郎現代芸術賞」特別賞受賞(2018年)、「第12回shiseido art egg」入選(2018年)など。現在、女子美術大学芸術学部美術学科洋画専攻准教授。

新着記事 New articles

-

NEWS

2026.02.06

松坂屋名古屋店でアートシーンを牽引する国内14ギャラリーが集結する「ART 365」が開催

-

INTERVIEW

2026.02.05

アーティスト・小林繭乃と三平硝子によって生み出されるモンスターたち / 二人展「Monster:モンスター」出展インタビュー

-

SERIES

2026.02.04

90年代英国美術の革新を辿るテート美術館展から、映像の現在地を問う恵比寿映像祭まで。 / 編集部が今月、これに行きたい アート備忘録 2026年2月編

-

REPORT

2026.02.04

TOKYO ART BOOK FAIR 2025で1万円あったら何を買う? #2 服部恭平、田部井美奈、井上岳(GROUP)に聞いた

-

NEWS

2026.02.04

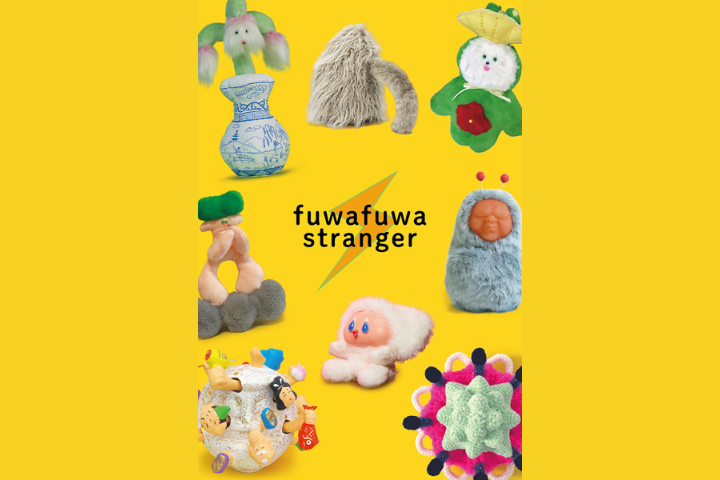

大丸東京店で8名のアーティストによる展覧会が開催 / ふわふわの中に〈Strange〉の隠された作品たち

-

SERIES

2026.01.28

【前編】ファッションで模索した自己という存在の輪郭 / 連載「作家のB面」 Vol.39 川井雄仁