- ARTICLES

- 名古屋の公園に描かれたカバコフ作品に見えるソヴィエトへの郷愁 / 連載「街中アート探訪記」Vol.45

SERIES

2025.10.15

名古屋の公園に描かれたカバコフ作品に見えるソヴィエトへの郷愁 / 連載「街中アート探訪記」Vol.45

Critic / Yutaka Tsukada

私たちの街にはアートがあふれている。駅の待ち合わせスポットとして、市役所の入り口に、パブリックアートと呼ばれる無料で誰もが観られる芸術作品が置かれている。

こうした作品を待ち合わせスポットにすることはあっても鑑賞したおぼえがない。美術館にある作品となんら違いはないはずなのに。一度正面から鑑賞して言葉にして味わってみたい。

そんな本シリーズにおいて、今回ほど見る目が違ってくる回もないだろう。名古屋・白川公園に描かれた一見公園によくありそうな絵は、ソヴィエトを脱出し、世界的な大作家となったイリヤ・カバコフの絵なのだ。

前回は青木野枝の彫刻を鑑賞!

世界的作家の作品が公園の地面に描かれている

大北:広場にあるんですね。

塚田:今日はすごい日差しだ……しかも作品のまわりに全く逃げ場がないですね。

大北:撮影のために3mの棒を持ってきました。むりやり上から撮りますよ。

塚田:それしかなさそうですね。頑張りましょう。

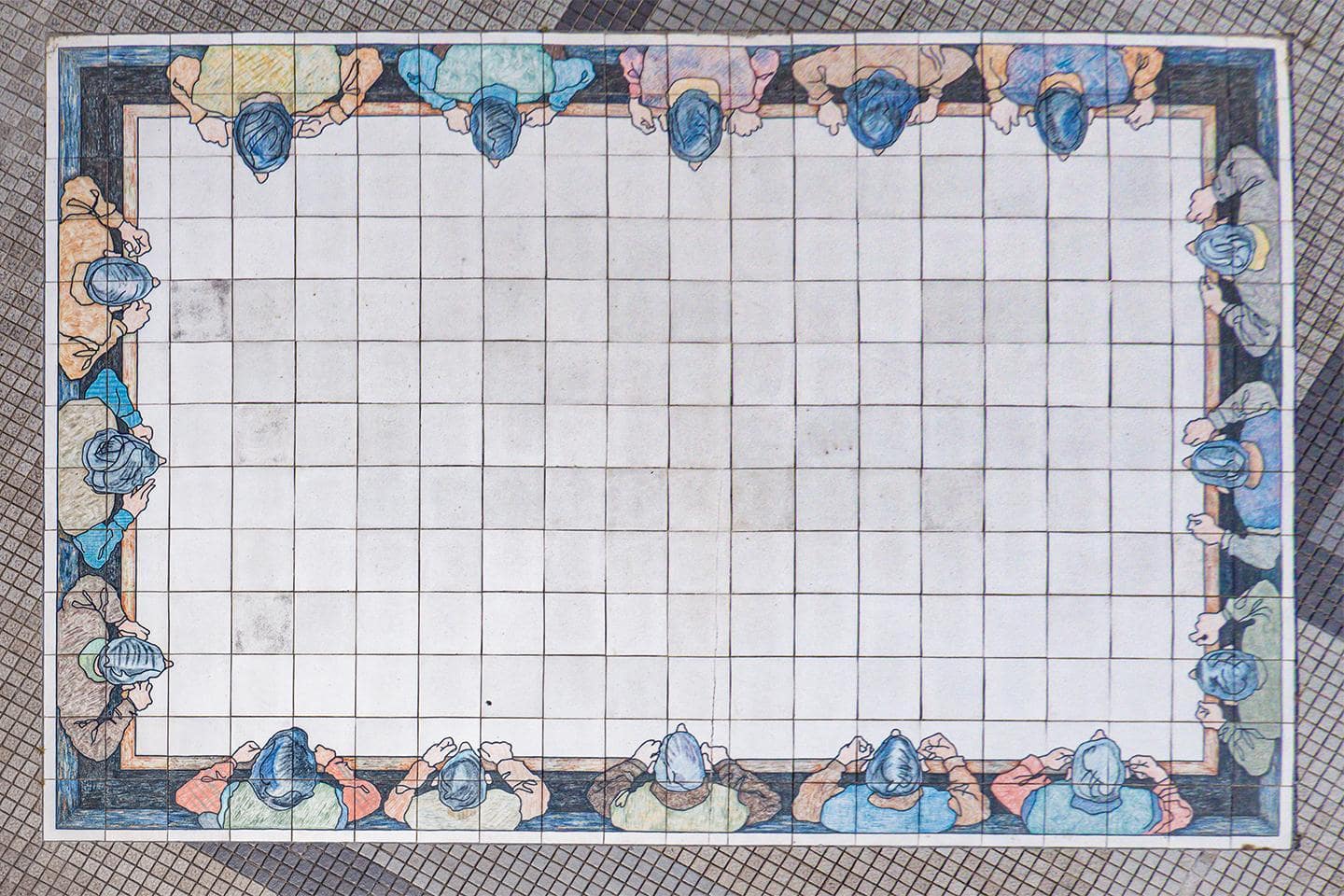

イリヤ・カバコフ『彼らはのぞきこんでいる』1999年 @白川公園

大北:これかあ……。サーカスのテントともなじんでいて「いかにも公園に描かれてそうなアート」という第一印象です。

塚田:子供向けのね。カバコフは1933年生まれ、一昨年になくなった作家なんですが、挿絵画家や絵本作家として活動していた期間も長いので、こういう絵柄も描けるんですね。

大北:へえー、挿絵画家ってあんまり聞かないキャリアですね。

塚田:マグリットは広告の絵を描いていたりたまにあるパターンですね。

大北:『彼らは覗き込んでいる』かあ。う~ん、やっぱり軽く見てしまいますね。

塚田:そうですか? でもこの連載に登場した中でもトップ10には確実に入るグローバルな大作家です。

大北:へえ! やはり絵本のテイストに引っ張られてしまい、まだ信じられない。

塚田:カバコフがどこで絵本を描いてたかというと、ソヴィエトなんです。そこで絵本とかを描いていたんですね。

大北:それって変ですか?

塚田:ということはつまりですよ、プロパガンダ絵本を描いていたってことなんですよ。その期間はおよそ30年にもなります。

大北:あー、なるほど! それはかなり変わった仕事ですね!

ソヴィエトを描くソッツアートとは

塚田:でもそれは表の顔であって、裏では当時のソヴィエトにおいて非公式とされていた西側の現代美術的な作品を作っていたんです。そしてそれを、検閲に引っかからないよう内々に公開してたんですね。

大北:ええ、本気の表現活動だ。ソヴィエトの美術ってそもそもどんなものですかね?

塚田:社会主義リアリズムが公式の美術とされていました。

大北:あ、主導者を描いたような。看板屋さん的な絵だ。

塚田:当然アーティストたちはそんなプロパガンダ芸術に飽き足らなかったんですね。彼らが内々で公開してた作品が西側諸国に持ち込まれ、評価されていくというキャリアを持つ作家は何人かいるんですが、カバコフもその一人です。

大北:なんと! どういった作品が西側で評価されたんですか?

塚田:カバコフはモスクワ・コンセプチュアリズムという言われ方をするんですけども。

大北:一つのコンセプトにのっとって作品を作るみたいな。

塚田:それは現代美術のよくあるアプローチのひとつです。例えば、彼はレディメイド(既製品)の、ロシアの調理器具(おろし金)を画面にそのまま貼り付けた作品《問いと答え》を1976年に制作しています。で、その上に「このおろし金は誰の?」「オリガ・マルコヴナのよ」という会話が書き込まれている。

大北:どういうことだろう。

塚田:当時のソヴィエトでは共同住宅で家具や調理器具は共用してたんですって。1個調理器具があるだけだと誰のかわかんないから「これ誰のなの?」という言葉を書くことでソヴィエトの共産主義的な生活の背景が浮かび上がる作品なんですね。

大北:うわー、共有財だ。共産主義の共同生活ですね。

塚田:例えば、アンディ・ウォーホルはマリリン・モンローを版画にしたりしてますよね。あれは資本主義の消費文明の象徴だったわけですよ。

大北:ポップな色合いで並べていくやつですね。

塚田:モスクワ・コンセプチュアリズムの作家たちはソヴィエトの権力者、レーニンやスターリンを題材に、プロパガンダをアイロニカルに批判するような作品を作った。それはウォーホルらのポップアートをもじってソッツアートって言われてたんです。

大北:資本主義側は商品を、共産主義側は主導者を批評するんだ。へえ! でもアーティストの社会的な役割というのは同じなんですね。ロシアは小噺が盛んだそうですから、アイロニーも強烈にやるだろうなあ。

ソヴィエトの一市民として、表現者として

塚田:そういったソッツアートの作品を仲間たちで作ってたんですが、ギャラリーとかじゃできないからアパートとかで展示してたわけですよ。それを見たり買ったりした人が西側に作品や情報を持ち込んで、こんな奴らがいるんだっていうことで世界的に注目されていった。

大北:うわー、すごい。昼はプロパガンダ、夜はソッツアート。過激な逆転ですね。しかも挿絵画家も30年ぐらい続いたんですか。

塚田:同じような作家の中でもカバコフはソヴィエトに対して愛憎半ばする感情を持っていた作家として位置づけられています。自分はソヴィエトというシステムの内にいる人間で、善良で忍耐強くなければならないと感じていたという趣旨の発言が残ってます。だからこそこう黙々と絵を描き続けていた。

大北:すごい、善良な一市民でありたい、みたいなことですよね。

塚田:という気持ちもやっぱり捨てきれない、というようなことですね。

大北:住んでると実際そうなるでしょうね。理想はもっともなんだけど、暮らしにくいな~という。

塚田:1930年代生まれで、親世代は共産主義を打ち立てたことを誇りに思っている。そういった中で教育を受けたカバコフが共産主義に寄ってくるってのは自然なことですし。

大北:まだ経済や生産活動が停滞してない頃でしょうしね。

塚田:80年代、つまりソヴィエト崩壊が近づいてくるとだんだん荒んでくるわけですからね。

大北:いや、おもしろいなあ。それが名古屋市民の中心部である白川公園にあるというのもなぜ?という思いが。

塚田:場所はそんなに強くは意識されてなさそうですが。カバコフ自身は80年代半ばからソヴィエトの外に拠点を移したんですね。90年代以降はNYで、パートナーのエミリアさんと連名で作品を発表してグローバルに活躍していく。

大北:こういう当時の挿絵風に描くときにもいろんな思いがあるでしょうね。

塚田:だからこそ、こういう風な温かみのあるタッチで作品も作るわけですよね。

なぜ人々は中を覗き込んでいるのか

大北:覗き込む男たちみたいな作品はここのためにあるものなんですかね。

塚田:ではないですね。こういう風に額縁のように画面の周囲を埋める絵をほかにもいくつか描いてます。

大北:一連の作品っていうような感じで。

塚田:解釈は色々できるとは思うんですけれども、挿絵って結局本文の説明図なわけじゃないですか。なので、そのような自身がかつてやっていた仕事を連想させますよね。

大北:なるほど。周りだけ描いて、主役はまた別にある。それはカバコフの仕事そのものだと。

塚田:そうです。あるいはソヴィエトという視点でいくと中心にいる人物とは誰なのか。それをそのままストレートに描くことに対する躊躇だったり、複雑な思いが余白として現れてるとも考えられます。中心に描かれるべき権力の威光が描かれないというのは無言の抵抗のようにも見える。

大北:共産主義は脱中心化というか真ん中に強い求心力がないものを目指したはずが、なぜか「主導者」というど真ん中が強くなったりしましたしね。

塚田:ソヴィエトの美術を専門にやってる方の解釈だと、末期の頃ってもう物資が全然なくって、お店はあるけど商品がないっていう風な状況だったんですって。それも彷彿させますよね。枠だけあるけど中身がない。

大北:この作品はここのために作られたものではないんですよね。

塚田:ソヴィエトの末期は共産主義という看板を掲げていたけれども中身がなくなってしまうぐらい大変だったわけですから。そう考えるとかなりアイロニカルな作品ですよね。

大北:「人々が中を気にする」こと自体を描くなら、それはソヴィエトの末期そのものじゃないかと。いや、なるほど。

塚田:平等を目指した社会主義において、社会の周縁にいる人たちの眼差しともとらえられそうです。

大北:とするとかなり背景が強い作品になりますね。例えばこう、裸で放浪しておにぎり食べて作ってる人も背景強いですけど。

塚田:そういう個人のアイデンティティと強く結びついた背景の強さもあれば、カバコフの場合は共産主義という思想、社会システムと結びついた背景の強さになりますね。

大北:しかもその共産主義の一市民でありたかったというのはドラマチックな。外の私達からすると「えっ、そんな気持ちなの!?」みたいなところもあり。

塚田:絵も非常に温もりのあるタッチで。

大北:たしかに最初の「絵本みたいなイラストだな」というところから全然違うように感じられてきました。当時の同志たちは闘争をしていて、みたいな。

塚田:パステルとかクレヨンみたいなタッチも残ってるような。そこも絵本っぽいニュアンスの描かれ方がしてますよね。ロシアの民話風なタッチでもある。

大北:細いペンで描いたような一定の線ですね。日本の今のイラストレーションとかどんどん細かくなってるけど、割となんか絵の上手な学校の先生が描いたぐらいの素朴さがありますね。

塚田:突出したものは必ずしも必要じゃないっていう考え方は共産主義にありますよね。

大北:たしかに。大きなサーカスのテントとも世界観がマッチングしていて。

愛憎入り交じるものこそが郷愁

塚田:たまたまサーカスの公演期間中に来ましたが、カバコフの作品の背景にテントが見えると味わい深いですね。

大北:サーカスはたしかに共産主義的な。

塚田:ボリショイ・サーカスはソヴィエトの文化外交として日本でも人気でした。

大北:噴水とか大きな芸術は共産主義っぽさがありますからね(笑)。

塚田:これは平面のパブリックアートですけれども、カバコフが美術館で展示するような作品はもっとすごいですよ。荒廃してしまった小学校にソヴィエトの教科書を散乱させたり、スターリンとかレーニンの肖像画を置いたりとか。そういった空間を「トータル・インスタレーション」として演出する作品が知られています。

大北:かなり直接的にソヴィエトを連想させるんですね。

塚田:ソヴィエトという国に対する郷愁とかも感じさせるんですよね。

大北:『ノスタルジア』という映画を撮ったタルコフスキーは「ロシアの国民性としてなぜか郷愁を持ちがち」って言ってて、へえーと思ったんですけど。しかもカバコフは善良な一市民として耐え忍ぼうとしてたわけですよね。

塚田:心のどこかに共産主義を内面化した人が作るからこそ、切実な郷愁が漂うというわけなんですよね。

大北:いや、そうかあ~。自分が飯を食ってきたプロパガンダ挿絵のテイストでね。いやほんとに愛と憎両方持ってるからこそおもしろいですねえ。

塚田:それが見えるというのは作家の力ですね。単にノスタルジーに陥らないような、冷静な観察眼というのをカバコフはよく言及されてます。例えば作品の中に一つの設定を作るんですね。

大北:中に設定ですか。

塚田:コンセプチュアリズムですから設定はやはり大事なんですけども。例えば「これはソヴィエト時代に活躍した架空の画家の作品です」という設定でインスタレーションを作ったりして画風も微妙に変えるんです。そういったアーティストとしての手つきも評価されているポイントの1つです。

大北:あれ? 架空のアーティストを設定するというのは検閲逃れのために?

塚田:いえ、それはソヴィエト脱出以降に作られた作品についての話です。架空の画家を設定するのはソヴィエトという国に住んでいた人の人生を想像させるためですね。

大北:あー、なるほど。こういう人間がいるんだ、という設定そのものまで作品にするため。とするとやはり背景込みの作品ですね。こんな強いものが込められていたなんて。

塚田:カバコフ自身も一市民としての仕事に意義を感じたからこそ、30年も挿絵の仕事をやってたんでしょうしね。そう考えると余計に真ん中の白い部分が怖く見えてきます。

大北:うわー、ほんとだ。「なんだったんだよ、おれたちの追ってたものは……」って。

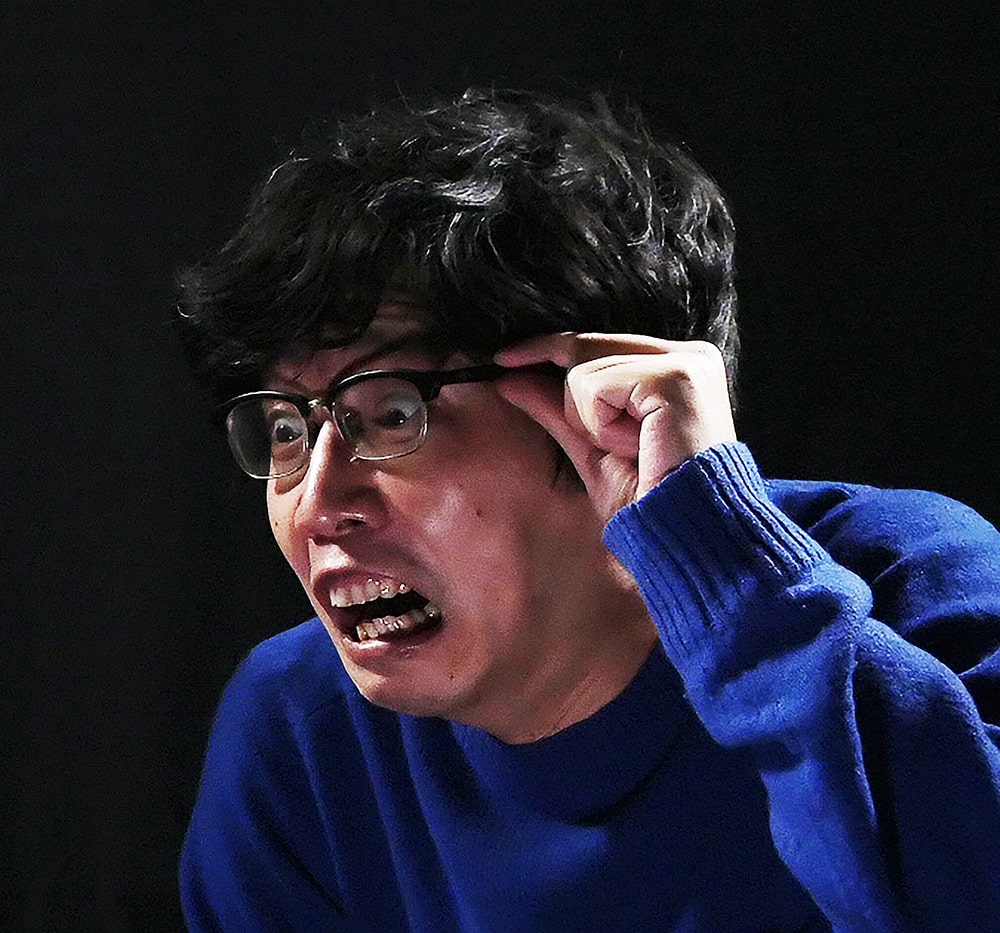

美術評論の塚田(右)とユーモアの舞台を作る大北(左)でお送りしました

DOORS

大北栄人

ユーモアの舞台"明日のアー"主宰 / ライター

デイリーポータルZをはじめおもしろ系記事を書くライターとして活動し、2015年よりコントの舞台明日のアーを主宰する。団体名の「明日の」は現在はパブリックアートでもある『明日の神話』から。監督した映像作品でしたまちコメディ大賞2017グランプリを受賞。塚田とはパブリックアートをめぐる記事で知り合う。

DOORS

塚田優

評論家

評論家。1988年生まれ。アニメーション、イラストレーション、美術の領域を中心に執筆活動等を行う。共著に『グラフィックデザイン・ブックガイド 文字・イメージ・思考の探究のために』(グラフィック社、2022)など。 写真 / 若林亮二

新着記事 New articles

-

SERIES

2025.10.15

アーティスト RITSUKO 編 / 連載「作家のアイデンティティ」Vol.40

-

SERIES

2025.10.15

名古屋の公園に描かれたカバコフ作品に見えるソヴィエトへの郷愁 / 連載「街中アート探訪記」Vol.45

-

INTERVIEW

2025.10.15

「わからない」は自由の入り口。多彩なグレーを愛する絵本作家・長田真作が420ページの大作にぶつけた表現

-

SERIES

2025.10.08

「真っ白なキャンバスに絵を描くように、メイクする」メイクアップクリエイター・GYUTAEの「無いなら描けばいい」の原点 / 連載「わたしが手にしたはじめてのアート」Vol.40

-

INTERVIEW

2025.10.08

SUMIRE×長田真作がふたり展を開催。「色彩感覚」と「和歌の世界」が融合した秋の物語『ほろほろもみじ』

-

NEWS

2025.10.06

タイと日本の若き才能が集結 / 「CENRETA ART AWARD 2025」がタイ・バンコクで開催中