- ARTICLES

- 森岡督行が選ぶ「リトリート」のための5つのアート。心身の回復を促してくれる「余白」のすゝめ。

INTERVIEW

2023.08.25

森岡督行が選ぶ「リトリート」のための5つのアート。心身の回復を促してくれる「余白」のすゝめ。

Text & Interview / Yohei Sanjo(ORDINARY BOOKS)

Photo / Daisuke Murakami

タイパやコスパが最優先される昨今。アテンションエコノミー(注意経済)と形容される世の中では、経済合理性を求めて過剰な消費が繰り返されています。日常生活においても日々が慌ただしく過ぎ去ってしまい、自分の好きなことにじっくり向き合う時間をつくることを疎かにしがちです。どうしたら日常にそのような時間を取り入れ、楽しむことができるのでしょうか。

今回は「一冊の本を売る書店」という、茶室のようにシンプルで研ぎ澄まされた空間を手掛け国内外から注目される森岡書店の森岡督行さんに、日常に「余白」のひとときを生み出し、内省や心身の回復を促してくれるリトリートのための「アート」「音楽」「映画」「ライフスタイル雑貨」「書籍」をご紹介いただくほか、余白をもつことの豊かさについてお話を伺います。

「過剰」な世の中で生まれた「余白」というイメージの拡がり

――今回はARToVILLAの特集テーマである「『余白』から見えるもの」についてお話を伺いながら、余白を感じるリトリートのための5つのアートを紹介いただきます。慌ただしい現代社会において、「余白」は気がつけば無駄なものとして忘れられがちです。さまざまな分野の「本」、一冊ごとに向き合われている森岡さんにとって、「余白」とはどんなものなのでしょうか。

余白とは、「イメージの拡がり」ではないかというふうに考えています。私は余白という概念をふだんから好んでいて、グラフィックデザインであれば山口信博氏や、有山達也氏がすぐに想起されます。詩人の北園克衛氏が発行していた『VOU』、プロダクトであれば猿山修氏や小泉誠氏の作品、無印良品の製品も買い求めています。日本的な余白には日頃から親しみをもってふれていますが、そんな私が思う余白とは、装飾のないマイナスの美意識による、その先に何かを感じさせる「イメージの拡がり」ではないかと思うのです。ドイツ人の建築家ブルーノ・タウトは、日本の美意識を桂離宮と日光東照宮という2つの建築から見出したことで知られています。桂離宮は装飾を排したマイナスの美意識、日光東照宮は煌びやかな装飾と色彩によるプラスの美意識。この対比は私の美意識とものの考え方にも大きな影響を与えたと思っています。

――私たちが受け取るものごとには定義が存在し、あらかじめ名称や機能が付与されていることがほとんどです。では「余白」はどこからきてどのように生まれると思いますか。

私たちは2つで1つの世界に生きているなあと感じながら日々を生きています。上と下、左と右、善と悪、陰と陽…。余白も、対にある「過剰」という概念があるからこそ存在しています。いま仮に過剰と言いますが、キッチュという言葉でも良いでしょう。世の中や街は過剰なもので溢れていますよね。余白がある傍らには過剰もあるのです。一見矛盾しているのだけれど、余白と過剰が同時に存在しうるということを受け入れたいし、そんな世界で生きていることを肯定したい。過剰を否定してしまうと余白も生まれないですから。

――二項対立はこの世界を司るあらゆるものに潜んでいます。どちらかに傾いてしまうとその均衡がくずれてしまい、一方を強く求めてしまうと思います。「過剰」に傾いている世の中で、森岡さんはどんなときに「余白」が必要だと感じますか。

「余白」は、イメージが拡がっていくという意味で、「旅」に似ているところがあると思っています。仕事で自らの力をすべて出し切ったなという実感が得られたときなど、旅行したい気分になるのですが、それこそ余白を求めているときです。旅をしたいということは、つまり感動したいということ。旅先で出会う何のけない建築、日常の風景、誰の作品かわからないような絵画などに感動すると、それが仕事や生活にいい影響を与えるし、未来に繋がるヴィジョンが得られます。感動するために旅に出るということはあるなと思います。これは余白に求めていることに近いです。今回挙げたアート、音楽、映画、ライフスタイル雑貨、書籍も、旅と同様に感動した実体験があります。

時間や空間を超えて、目に見えない世界を立ち上がらせる

①《松林図屏風》長谷川等伯 東京国立博物館蔵

出典:ColBase (https://colbase.nich.go.jp)

――「過剰」なものごとがすぐそばにあるからこそ、対を求めて精神的な「余白」を内包した作品が生まれるのかもしれません。今回お選びいただいた作品や雑貨は、年代も場所もさまざまです。「過剰」なものごとが溢れる現代とは違う状況下で生み出された余白の芸術は、どういうところから表出してきたのでしょうか。例えば長谷川等伯の《松林図屏風》は安土桃山時代の作品ですね。

私が神田の古本屋に勤めていたとき、古い図録を見ていたら《松林図屏風》が載っていました。図録ではじめて見たときは、「なぜこれが国宝なのだろう?」とその良さを理解することができなくて。というのも、ただ松林の墨絵が描かれているだけなので、希少だから国宝なのだろうと考えていたんです。しかしあるとき、東京国立博物館の常設展を観に行ったのですが、偶然にも《松林図屏風》が公開されていました。そのときの展示室は安土桃山時代の光を再現した照明になっていたんですね。その空間で作品と対峙したとき、一目で、「ああ、これは国宝だな」と直感しました。安土桃山時代の光に当てられると、そこに空間が立ち上がっていたのです。これは屏風絵ではなくインスタレーションだということがわかりました。長谷川等伯は空間そのものをつくろうと、そこに異世界を立ち上がらせようとしたのだと思います。国宝になるようなものはその時の権力者たちが愉しむものですが、そういう人たちに、向こう側の世界を見せようとしたのではないでしょうか。それはもしかすると死後の世界かもしれない。その余白に何を見出すかは人それぞれで、見る人によって変化する余白があると感じました。日本特有の陰翳礼讃の光だから成せることで、とても興味深い体験でした。

②『戦場のメリークリスマス』 /坂本龍一

――「空間の余白」は時代によって変質するのですね。同じく時間の概念も時代によって変わる気がしています。今回お選びいただいた、坂本龍一氏の音楽、小津安二郎氏の映画には時間の捉え方を変えてしまう力を感じます。

それはありますよね。映画や音楽には時間と空間を遡っていく記憶装置としての機能もあると思います。『戦場のメリークリスマス』に関して言うと、私は、なぜ太平洋戦争が始まって終わったのかということに関心があって、自分なりに資料を読んできました。それで思ったのは、『戦場のメリークリスマス』は、映画に登場する日本軍の将校たちの「無念」を坂本さんが音楽にしたのではないかと。当時のある種の軍人たちは、日本の国策を使命として受け取っていて、日本がアジアを開放すると信じていたと思います。戦局が進むにつれどんどん敗戦が濃厚になっていくわけですが、最前線でそれに直面していた将校の、もともとあった「理想」と、それからかけ離れ過ぎた現実、その間に生じる悲しみというか諦めを坂本さんは音楽に表現したのだと考えていました。とある企画で坂本さんご本人にお会いできる機会があり、長年抱いていたこの感想を口にしたところ、「そう思うよね」と仰いました。おそらくその発言の背後には、「いろいろな解釈がある中で、あなたがそう思うのであれば、それもひとつの答えだよ」ということだとは思いますが、いずれにしても、そのことを考え続けた時間や記憶を音楽が結び付けてくれた大切な思い出です。この経験自体が「余白」的だと言えますよね。

反復されることで立ち現れる「単調」の豊かさ

――音楽は直接的な言語ではないので、なにかを想像することでしか解釈できない面もあります。「これはこういうもの」と定義したとしても、受け手の聴く環境次第でまったく異なる体験に変化してしまいます。

坂本さんをはじめ、現代美術家の李・禹煥(リ・ウファン)、杉本博司氏ら、余白の芸術家たちの作品を言語化するとどうなるだろうと考えたことがあったのですが、そのとき「単純と反復」という言葉を思いつきました。「単純」とは、不要な要素を削いでいって、本質に辿り着くこと。「反復」は、単純をちょっとした差異によって可視化していくこと。同じものが繰り返されているようだけど、少しずつ違っているという意味です。これが「余白」の実態ではないだろうかと思いました。杉本博司氏の写真作品《海景》も「単純と反復」を代表する作品だと思います。海と地平線のみを映した写真ですが、現代人も古代人と同じ景色を見ることができるのか、など多様にコンセプトが折り込まれている点に余白を感じます。ドナルド・ジャッド然り、「単純と反復」を手段とするアーティストは他にもいますが、歴史を余白のコンセプトとしているのは杉本博司ならではですね。

③『東京物語』/小津安二郎

好評発売中&デジタル配信中/Blu-ray:5,170円(税込)DVD:3,080円(税込)/ 発売・販売元:松竹/©1953/2011 松竹株式会社

――余白は、本質的な豊かさを内包している一方で、単調や物足りなさも含意していると言えなくもありません。小津安二郎氏の『東京物語』は、物語としての起承転結があるわけでもなく、淡々と進行していきます。坂本龍一氏の音楽もそうですが、エンターテインメント的な要素はありません。世の中は「わかりやすさ」を優先していますが、「わかりにくい」ものとどのように付き合っていけばいいでしょうか。

坂本さんは雨音のイメージを好んで音楽に取り入れていると思います。小津映画しかり、なにも起こらないことにこそイメージが拡がっていくことを自覚したい。与えられた選択肢から選ぶのではなく、内発的に求めていく姿勢を大事にしています。『東京物語』は若い時分に、友人に面白いからと薦められて観たのですが、当時は全然面白さがわかりませんでした。よく言われることですが、随分歳を取ってから観ると、本当にいい映画だなと意見が変わるものなんですね。親、兄弟の関係性など、結婚してこどもを授かった後と前では全然見え方が違うのです。不思議なものですね。余白は遅れてくるものなのかもしれません。『東京物語』は20代、30代、40代と年齢を重ねるごとに観るのがおすすめです。

機能を超えた「道具」の余白が、「記憶」をかたちづくるのかもしれない

――今回選んでいただいた5つのカテゴリ(アート、書籍、映画、音楽、ライフスタイル雑貨)のうち、ライフスタイル雑貨のみ実用的な道具です。道具や雑貨は森岡さんにとってどういった意味を持ちますか。

④『木の匙(スプーン)』/ 三谷龍二

人は、朝起きて夜眠るまで、道具を使うことの連続です。その道具を使う時間に意味があると、1日や時間そのものの価値が高まるような気がします。飛躍すると、人生そのものを豊かにしてくれるのではないかと思うのです。余白はイメージを拡げてくれて、何かの気づきを与えてくれるものという話しをしていますが、今回選んだ三谷龍二氏の木の匙にはちょっとしたエピソードがあるんです。ある日、私の娘が、この木の匙を使ってヨーグルトを食べていたんですね。その姿をみて驚きました。なぜなら、そのとき娘は保育園児だったのですが、ヨーグルトが嫌いで食べられなかったからです。どうして食べているの?と聞いたら、「この木の匙が、好きな絵本に出てくる匙といっしょだから」と言うのです。それからよくヨーグルトを食べるようになりました。機能としたら単なる木の匙でしかないものが、この体験を経た後では大事な家族アルバムのような気さえしたのです。道具としての機能を超えて、イメージの拡がりを感じました。そんな意味で、道具にも余白があると思っています。

今回もうひとつ、安藤雅信氏のお皿も持ってきました。きれいな白磁のお皿ですが、もしこれに傷が入ったり欠けたとしても、金継をして直していけば、また違った風合いが生まれますよね。また違う道具との付き合いが始まるといいますか、こういった感覚も余白に還元できるかもしれないですね。

――先ほど、過剰な環境があるからこそ余白のあるものが生まれると仰っていました。どちらも一長一短で良し悪しがあるのですが、過剰が先行しがちで当たり前のように余白が失われてしまうのは寂しく感じます。本の状況にも同じことがいえます。電子書籍のほうが物理的な制約がない分、紙の書籍より利便性があると言われていますが、質量を伴った紙の書籍の方が解釈の余地が大きく残されているように感じます。

私は電子書籍も読みますし、SNSも使います。でもやっぱり紙の本を読み続けていたいですね。電子と紙では、脳の知覚する部位が違うと脳科学で証明されているという話を聞いたことがあります。電子は透過光、紙は反射光ということらしいのですが、効用でいうと、紙の方が記憶に残りやすいのは、認識している脳の位置が違うからのようです。オフラインの身体的な世界とオンラインの非・身体的な世界では、記憶の場所や量が異なってきますよね。どれだけ覚えていられるか、なにを忘れられるか、感情がそれらをどう把握するのか、また違う認識なのだと思います。先ほど、娘と木の匙の話をしましたが、道具や本が記憶の外部装置にもなっているわけです。

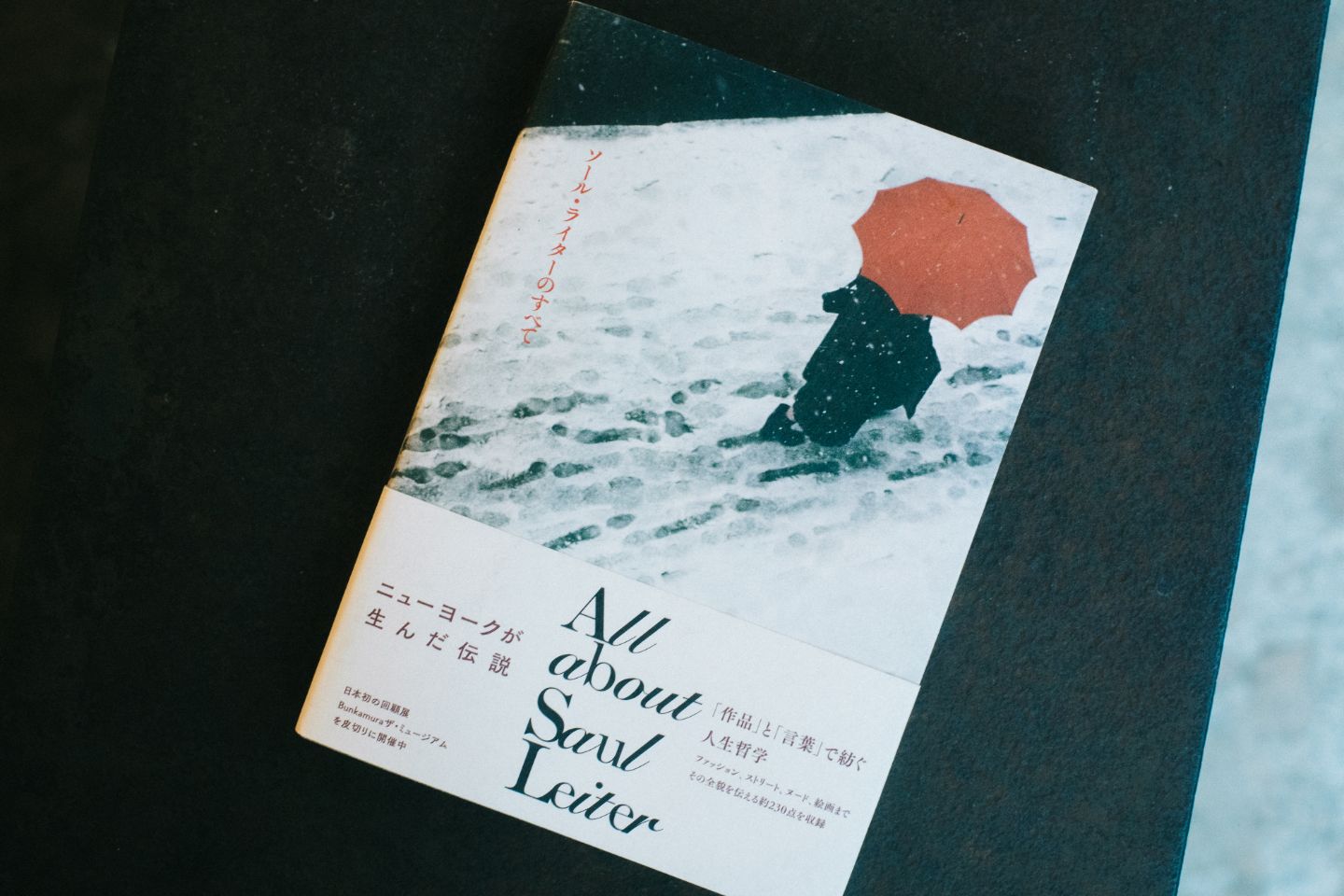

⑤上から順に『Early Color』(Steidl、2006年)、『ソール・ライターのすべて』 (青幻舎、2017年)、『まだ見ぬソール・ライター THE UNSEEN SAUL LEITER』(青幻舎、2022年)

――選んでいただいた書籍は、写真家ソール・ライターの作品集ですね。ソール・ライターは、NYを拠点に活動しながらも、商業主義や広告写真に嫌気がさし、第一線から退いたのちNYの街や身近な風景ばかりを撮っていた、いわば余白の世界に身を置いた写真家といえます。

2023年7月に開催した『森岡書店 渋谷ヒカリエ店 ソール・ライター日本関係蔵書展』の企画のために、NYのイーストビレッジにある彼のアトリエを訪れました。アトリエには地下書庫があって、たくさんの本がありました。中には日本関係の蔵書が含まれていて、冊数にして約100冊。たくさんあって驚きました。どんな本を集めていたのかというと、琳派や浮世絵などの日本美術に関連した本なんです。とくに俵屋宗達氏と鈴木春信氏の書籍が多かったです。琳派はその構図の取り方から余白の絵画とも言われていますが、ソール・ライターの写真も、余白をふんだんに取り入れています。浮世絵が先か自分の作品が先か。どのタイミングで影響を受けたはわからないですけれど、浮世絵に頻出する雨や傘のモチーフは、ソール・ライターの写真によく登場するモチーフなのは確かなことです。

これは、私の妄想で思い込みかもしれませんが、ある時期からソール・ライターが写真を撮り、絵を描いていたのは、パートナーであったソームズ・バントリーという女性の存在が大きかったと考えています。後年のソール・ライターは過剰な世界、商業的な成功から距離を取って、ソームズとの関係性の中で作品を制作していたと思うのです。写真を見るかぎり、彼には何人かのミューズがいたのですが、晩年はソームズと共に過ごしました。過剰なものを拒否し、社会的な成功も顧みなかったのは、ソームズとの愛がそれを上回っていたということなのではないでしょうか。ソール・ライターは、ある哲学者から「死後、天国から1時間だけ戻ってこられるとしたらどうしますか?」という問いに対して「1杯コーヒーを飲み、1枚の絵を描き、窓から景色を眺める」と答えたそうです。それは、ソームズとのありふれた日常を繰り返すということだと思うのです。すごい答えに着地しそうなのですが、余白の実態には愛があるのかもしれませんね。よく考えると過剰からは愛を感じませんよね。余白を求めたソール・ライターの根底には、愛があったのかもしれません。

DOORS

森岡督行

森岡書店代表

1974年山形県生まれ。森岡書店代表。著書に『荒野の古本屋』(小学館文庫)、『800日間銀座一周』(文春文庫)などがある。共著の絵本『ライオンごうのたび』(あかね書房)が全国学校図書館協議会が選ぶ「2022えほん50」に選ばれる。現在、小学館「本の窓」オンラインにて『銀座で一番小さな書店』を、資生堂『花椿』オンラインにて『銀座バラード』を連載中。「森岡製菓」の屋号でお菓子の販売とプロデュースも手掛ける。

volume 06

「余白」から見えるもの

どこか遠くに行きたくなったり、

いつもと違うことがしてみたくなったり。

自然がいきいきと輝き、長い休みがとりやすい夏は

そんな季節かもしれません。

飛び交う情報の慌ただしさに慣れ、

ものごとの効率の良さを求められるようになって久しい日常ですが、

視点を少しだけずらせば、別の時間軸や空間の広さが存在しています。

いつもより少しだけ速度を落として、

自分の心やからだの声に耳を澄ませるアートに触れる 。

喧騒から離れて、自然のなかに身を置く。

リトリートを体験してみる。

自然がもつリズムに心やからだを委ねてみる……。

「余白」を取り入れた先に、自分や世界にとっての

自然なあり方が見つかるかもしれません。

新着記事 New articles

-

NEWS

2026.02.06

松坂屋名古屋店でアートシーンを牽引する国内14ギャラリーが集結する「ART 365」が開催

-

INTERVIEW

2026.02.05

アーティスト・小林繭乃と三平硝子によって生み出されるモンスターたち / 二人展「Monster:モンスター」出展インタビュー

-

SERIES

2026.02.04

90年代英国美術の革新を辿るテート美術館展から、映像の現在地を問う恵比寿映像祭まで。 / 編集部が今月、これに行きたい アート備忘録 2026年2月編

-

REPORT

2026.02.04

TOKYO ART BOOK FAIR 2025で1万円あったら何を買う? #2 服部恭平、田部井美奈、井上岳(GROUP)に聞いた

-

NEWS

2026.02.04

大丸東京店で8名のアーティストによる展覧会が開催 / ふわふわの中に〈Strange〉の隠された作品たち

-

SERIES

2026.01.28

【前編】ファッションで模索した自己という存在の輪郭 / 連載「作家のB面」 Vol.39 川井雄仁