- ARTICLES

- 代々木公園の仮囲い谷口暁彦作品でXR空間の写真表現を見る / 連載「街中アート探訪記」Vol.43

SERIES

2025.08.20

代々木公園の仮囲い谷口暁彦作品でXR空間の写真表現を見る / 連載「街中アート探訪記」Vol.43

Critic / Yutaka Tsukada

私たちの街にはアートがあふれている。駅の待ち合わせスポットとして、市役所の入り口に、パブリックアートと呼ばれる無料で誰もが観られる芸術作品が置かれている。

こうした作品を待ち合わせスポットにすることはあっても鑑賞したおぼえがない。美術館にある作品となんら違いはないはずなのに。一度正面から鑑賞して言葉にして味わってみたい。

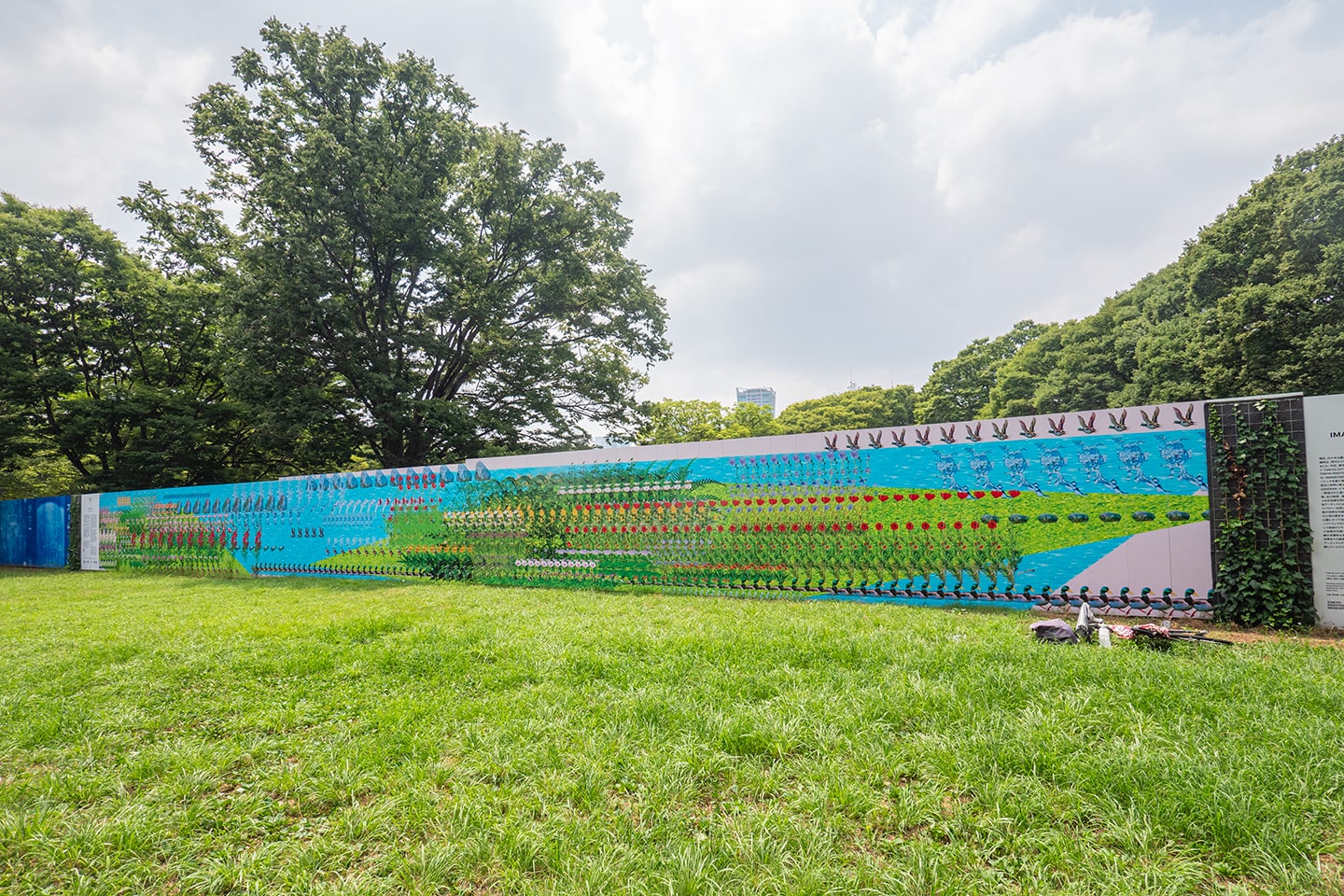

近年、工事現場の仮囲いの意匠にアーティストを起用することがよくあるという。今回は代々木公園に設けられた仮囲いの中からメディアアーティスト谷口暁彦の作品を見る。フィルム、デジタルに続く第3の写真表現は、インゲームフォトグラフィーというXR空間での写真表現だった。

前回は東京ミッドタウンの安田侃作品を鑑賞!

仮囲いがアートになる

大北:代々木公園の真ん中の広場みたいな場所ですが。仮囲いアートがいくつかありますがこの中の谷口作品を見てみようと。

塚田:現代アーティストが仮囲いを手掛ける事例はしばしば見かけるので、注意して見ると今どういう人が活動してるの参考にもなります。

大北:そうすると「おっ仮囲いチョイスされたぞ」みたいなこともいずれ生まれてくるかもしれないですね。

塚田:ある程度のキュレーションも入ってるので。「こんな作家さんいるんだ」って知るきっかけにもなります。

大北:仮囲いアートは基本的にはでっかい印刷ってことですかね?

塚田:そうですね。このプロジェクトを手掛けたのはTOKYO PHOTOGRAPHIC RESEARCHはいわゆるアーティストコレクティブ(集団)なんですね。こういう公共空間に写真的な表現をする現代アート作家を起用しています。他にも都市についてリサーチをしたりと、近年活発に活動しています。

大北:写真系の人のみならず、アーティストも起用しますってことですかね?

塚田:美術作品として写真を発表している人が中心かなと思います。

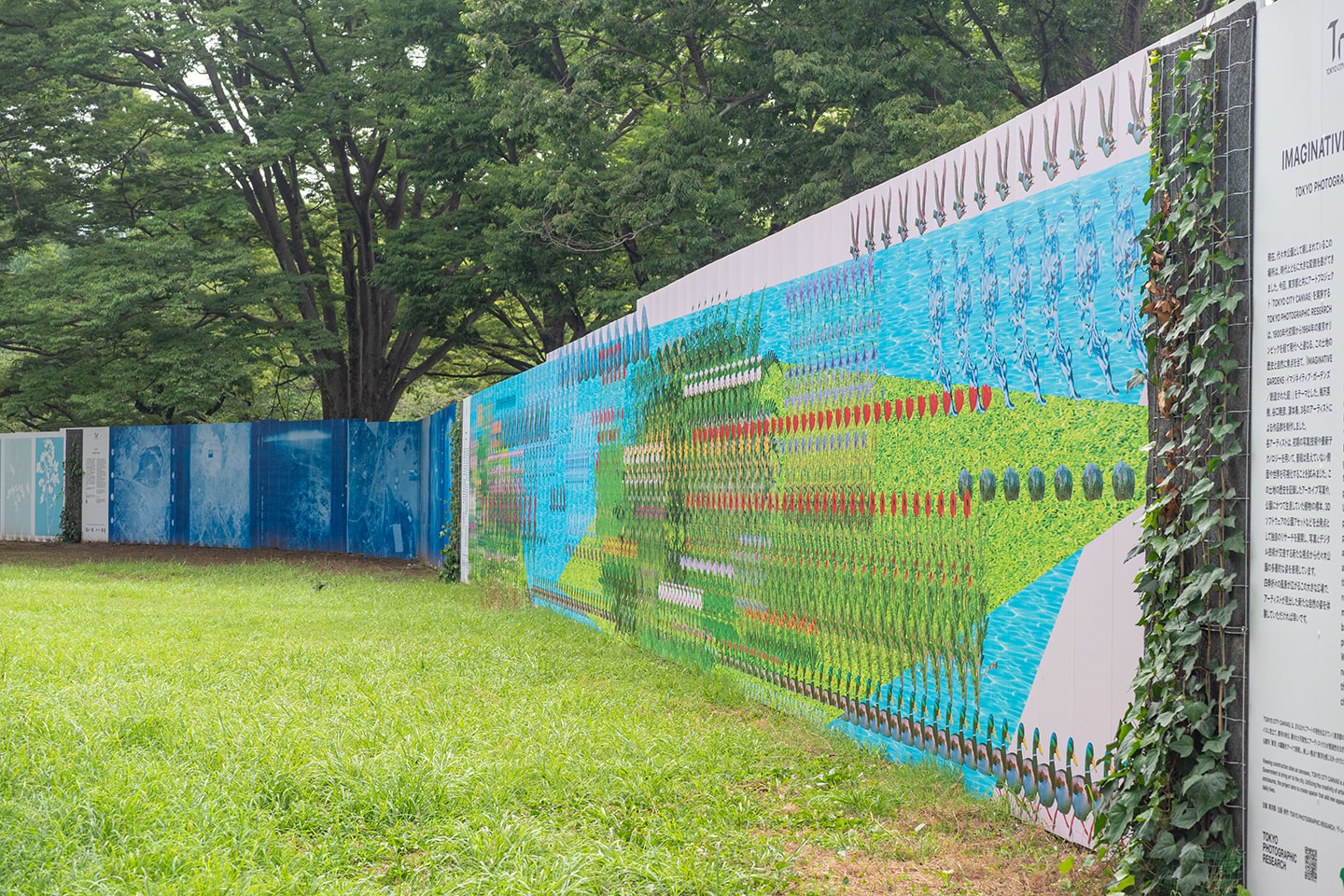

谷口暁彦「HYPER GARDENING #2」2025 TOKYO CITY CANVAS @代々木公園

反復とパロディに見る谷口のユーモア

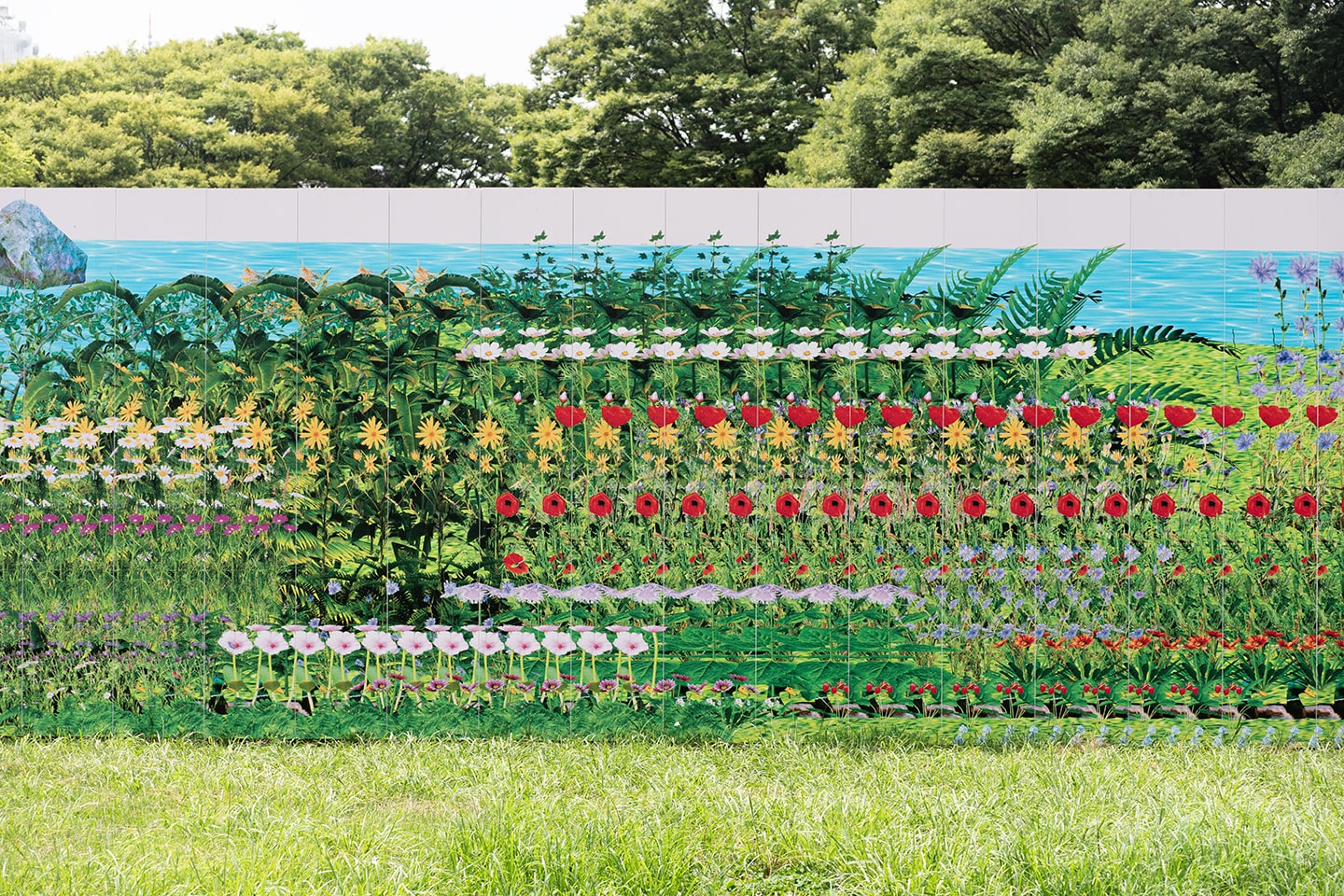

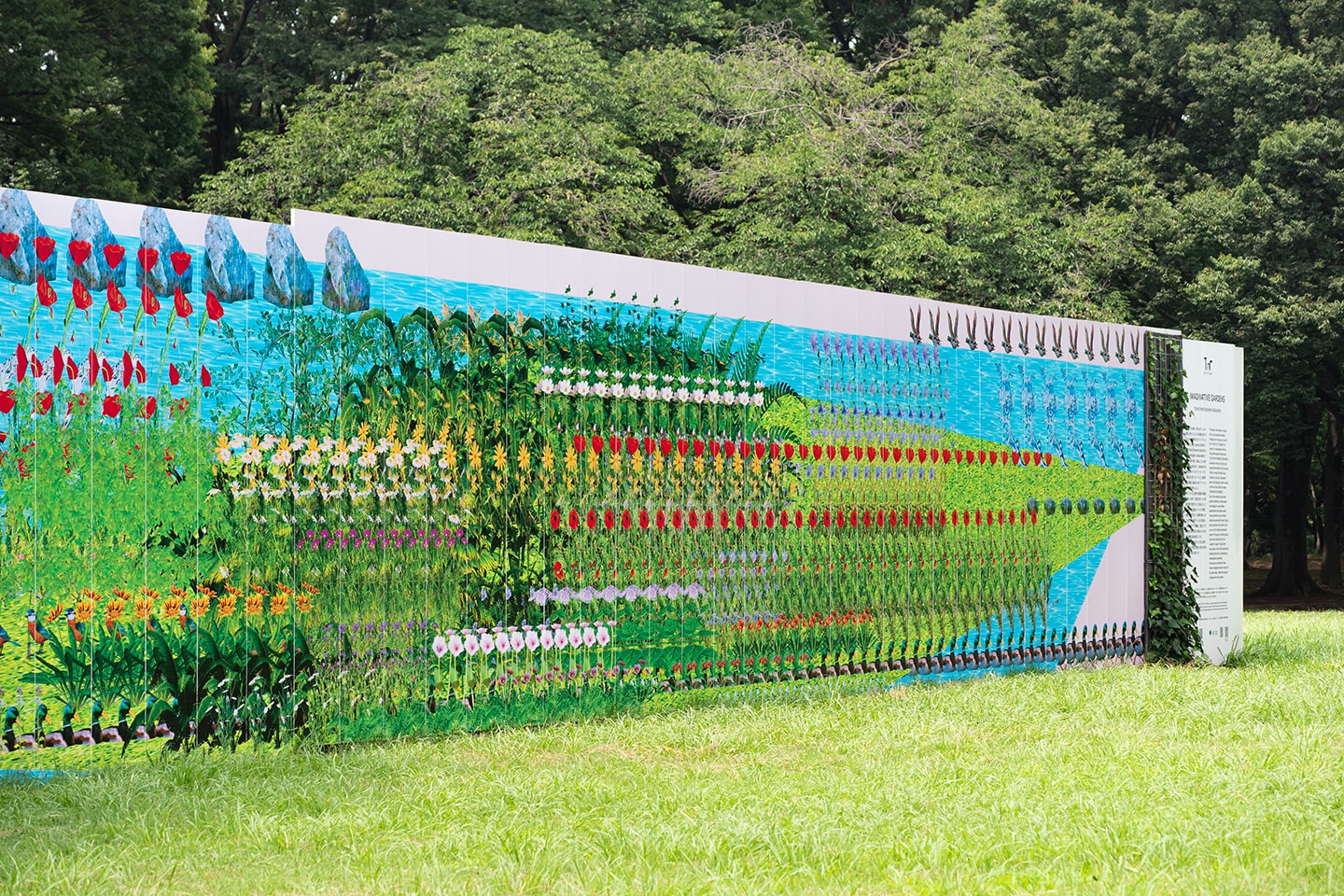

大北:同じものがバーって並んでますけど、割と身近な感覚だなーって思ったんです。小学生も今授業でプログラミングのScratchとか触って、こういうことしますよね。

塚田:そうですよね。スタンプみたいなもんですからね。

大北:ぺぺッと貼り付けまくる面白さって今やけっこうみんなが経験することではと。それをアーティストがやるとどこまで真剣に考えてるのかよくわからなくなっておもしろいなー。

塚田:そうですね。それと同じものが並んでいるのは仮囲いっぽいなとも思うんですよね。一般的な仮囲いでも、植物や無難な図柄が反復されてるじゃないですか。可もなく不可もない記号的なイメージがあしらわれてるというか。

大北:ああー、ありますよね。公園の掲示物とかはこういうテイストのものだったりしますね。そこのパロディでもありそう。

塚田:そういう紋切り型を想起させつつ、異様に反復してるからその違和感が「これなんだろう」とフックを生んでいる。そんなユーモラスな興味の惹き方は谷口さんが得意としてるアプローチですね。

大北:つい笑ってしまいますね、やりすぎだろって。

塚田:谷口さんは笑いのセンスがある作家さんなんですよね。

大北:SNSで流れてきて谷口さんを知りました。作者本人のCGで何かするんですよね。

塚田:そうですね。谷口さんはかつて『あらびき団』にも出演したことがあるんですよ。

大北:ええっ!(笑) はみ出しもの芸人が集まるテレビ番組に?

塚田:多分1回だけだと思うんですけど。お笑いにも通ずるようなひねりが、谷口さんの作家的な特徴と言っていいかもしれませんね。

ゲームの世界で盛り上がる写真

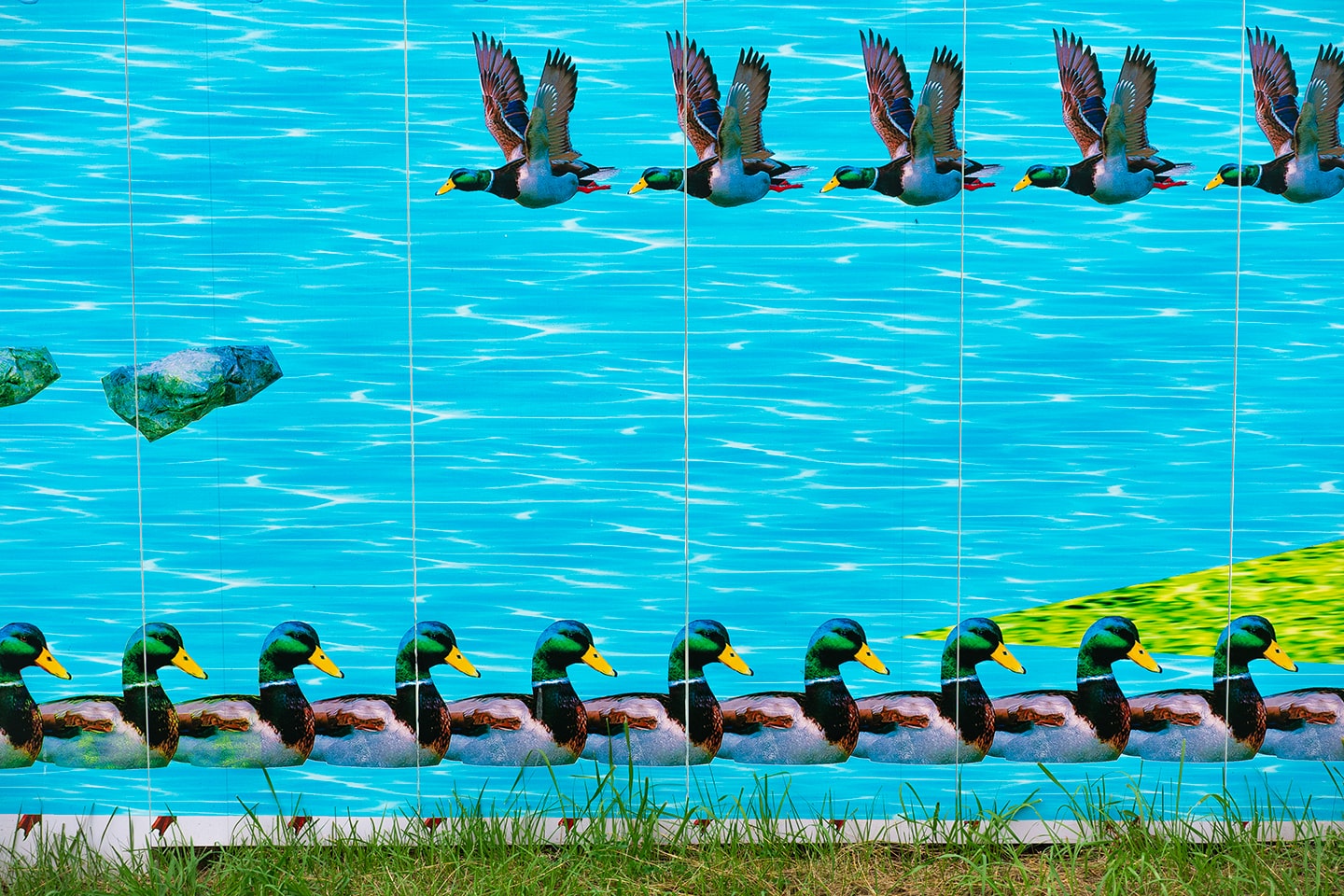

塚田:説明によるとこの作品はUnityっていうゲームエンジンでオープンワールドを作ったみたいですね。

大北:実際に3Dの物体をバーって並べて空間ごと作っちゃうってことですね。

塚田:そうです。で、そこで撮った写真だということです。

大北:ほんとだ、ゲーム内において超望遠のカメラで撮ったと書いてますね。

塚田:だから平面的に映るんですね。でもこれって…写真じゃないですよね。

大北:うわ、たしかに。画面のスクリーンショットですかね。

塚田:でも写真って言ってるんですよ。ここが作品のキモです。これには脈絡があって、ゲーム界隈にはインゲームフォトグラフィーっていうジャンルがあるんですよ。

大北:あー! 聞いたことあります! ポケモンのやつ※だ!

※ポケモンスナップ…1999年発売のNINTENDO 64用ソフト

塚田:そうです、それです!

大北:写真撮るゲームがあるらしいと聞いて、おもしろいのかそれは?と疑ってましたが。

塚田:一見そうですよね。でもゲームの中で写真を撮るっていう行為が、ミニゲーム的な楽しみとして多くの人に楽しまれていて、2010年代だとラストオブアスといったいわゆる洋ゲーなどで注目されました。ゲーム内で写真を撮ることが一つのムーブメントになってるんですね。そういったことを踏まえて、これをあえて「写真」と谷口さんは言ってるわけです。

大北:ポケモンの中の写真も写真でしょ、と。

塚田:そうですね。なのでこの作品はポケモンの中で写真を撮るみたいな、行為の連続でもあるんです。

大北:なるほど、あれが写真だっていうなら、写真としての芸術表現にしてみようという考えもありそうですね。

塚田:そうですね、ゲームの開発者もどれくらいウケるかわからないところもあったと思うんですけど、結果的にいろんなゲームで写真を撮る機能が普通になってたんです。そんな状況の不思議さ。そこを作品として切り出してみるとどうなるのか。

大北:なるほど。ゲームと写真関係ないですもんね。なんで?って感覚は今もあります(笑)。それってカメラという趣味から要素を抽出してゲームの中で仮想的にやったものですよね。それでもみんな楽しめてるっていうのは…写真家の人もショックだろうな。「これでよかったのか!」って。

塚田:そういう写真に対する批評性があるからこそ、谷口さんは写真家ではないけれど、TOKYO PHOTOGRAPHIC RESEARCHが受け持つプロジェクトにも声がかかるわけですよね。

インターネットや仮想空間の私は私なのか?

大北:谷口さんの作品はバーチャル空間に限られてますか?

塚田:いや、全く限ってないですよ。展示もやってますし、パソコンだけじゃなくて実際に物を使ったものも。ただ現実と仮想空間、両方のバランスは意識してそう。インターネット上での作品発表とかしてますし。この10年、15年、そういったインターネットとアートの関係性において日本のシーンを牽引され続けてる方です。

大北:なるほど。インターネットもアートが使えるメディアの一つなのか~。

塚田:インターネットはまだ新しいメディアということもあって、メディアアートとも混じり合っているジャンルです。この連載だとメディアアートはあまり取り上げてないですが、谷口さんはこうした領域でシーンを作ってきた方です。

大北:道後温泉の市原さんくらいですか。屋外にあるパブリックアートは彫刻が多いし。

大北:谷口さんは「自分自身のCGをゲーム空間内に配置してなんか変なことをやってる人」というイメージがあります。

塚田:そうですよね。シュールとか不条理っていう言葉が思い浮かびます。不思議さがある。

大北:ええ、なんか面白いなと思うけど、どんなことしてたのかは思い出せないような。記憶の整理のフォルダに入らないような絶妙な変なこと。

塚田:自分を登場させることに関して、作家本人は「自分っていう存在は現実にもいるのに仮想空間にもいる」っていうアイデンティティが入り混じった体験に興味をもってるみたいですね。

大北:そうですよね。ゲームの人物も自分。

塚田:すると「どっちが自分なんだろう?」みたいな感覚が生まれてくる。そこに関心があって、自分を作品の中に登場させているみたいです。

大北:あー、なるほど。ゲームやってて一緒に体が動くとかね。手をナイフで刺される映像を見て、自分が刺された感覚になる実験とかありますよね。画面内と自己を同一化させるやつ。

フィルム、デジタル、に続く第3の写真

塚田:そうですよね。谷口さんのウェブサイトも面白くって、カーソルとして手が出てくるんですよ、いきなり。自分の指で押す感覚を引き起こすような。作家のwebサイトを見るだけでもも現実と仮想空間がどういう風に関わっていくかに関心があることがわかります。よくネタが尽きないなと思うくらい(笑)こうしたテーマでいろんな作品を作っていて驚異的です。

大北:インゲームフォトグラフィーにもなじみがあったのかな。

塚田:元々ゲームにも関心があったんですね。それでフィルムの写真とデジタル写真は全然物質が違うことを踏まえ、インゲームフォトグラフィーはそれに次ぐ第三の写真だという位置づけを谷口さんはしてるんです。

大北:なるほど。写しとる装置が違うだけだと。確かに商品写真とかフィルムで撮るにしても、もうちょっとこっち側かなとか物体を動かして配置して撮ってるわけで。

塚田:同じことを仮想空間上でやると。

大北:仮想空間だからいくつも同じようなものを置ける。結果、腰を砕けさせる何かが生まれている(笑)。

塚田:ユーモアとしてやりすぎ感が出てくる?

大北:過剰さが、子供らしさとかやる気のなさというか、真面目にやれよと怒られそうな何かを生んでますね。

反復を間近で見るとなにかが違う

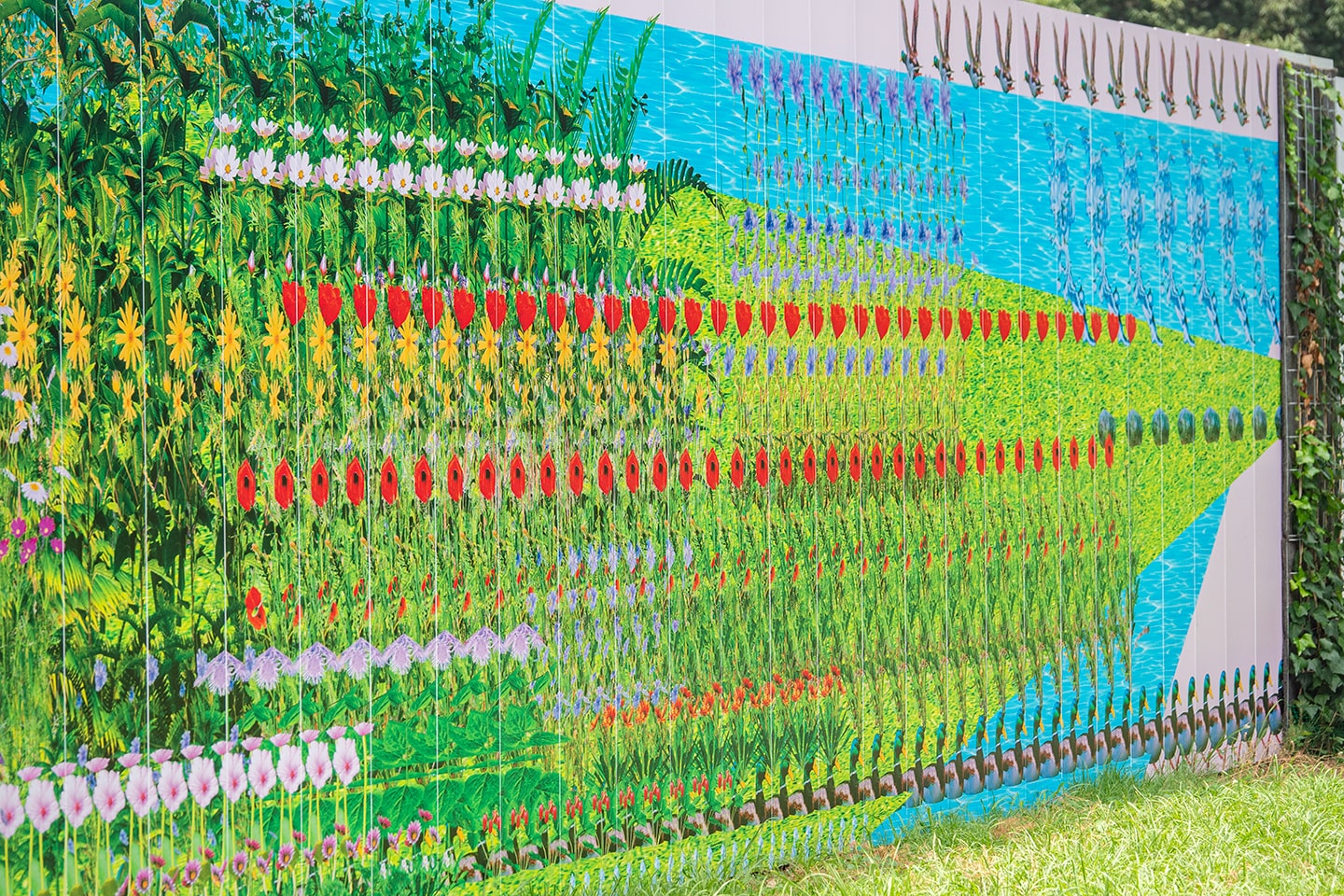

塚田:絵としてかっこよくすることに関しては強い興味はないでしょうね。でも、こういう水しぶきの写真を持ってくるのは面白いなって思います。これ「写真でしょ」っていうことを主張しているような図像じゃないですか。

大北:たしかに。水しぶきって高速写真でないと撮れないやつですよね。目だと瞬間では切り取れないもの。

塚田:写真とはどういうものかを踏まえた上でモチーフ選びをしてる部分が感じられて、気が利いてますよ。

大北:あれ? これ同じものが並んでると思ってましたけど、近くでよく見ると違うのかな。

塚田:確かに微妙に違う感じがする。

大北:ほんとだ。形は同じだけど、何かがちょっとずつ違うんですね、色が違ったり。印刷上の何かかな? ゲーム画面内の光の照明の当たり方か。

塚田:それか写真を撮ったときの…というか写真を撮るときのことを思い出しながら我々がこの作品について推察してるっていうのは作者の思うツボなんじゃないですか?

大北:ははは、ほんとだ。ほんとの写真のように。

塚田:全て嘘の、仮想空間の中で起きていることなのに。

大北:「ああ、わかったぞ。いや待てよ…」みたいな感じでスルッと逃げていくのは優れた芸術作品ですよね。

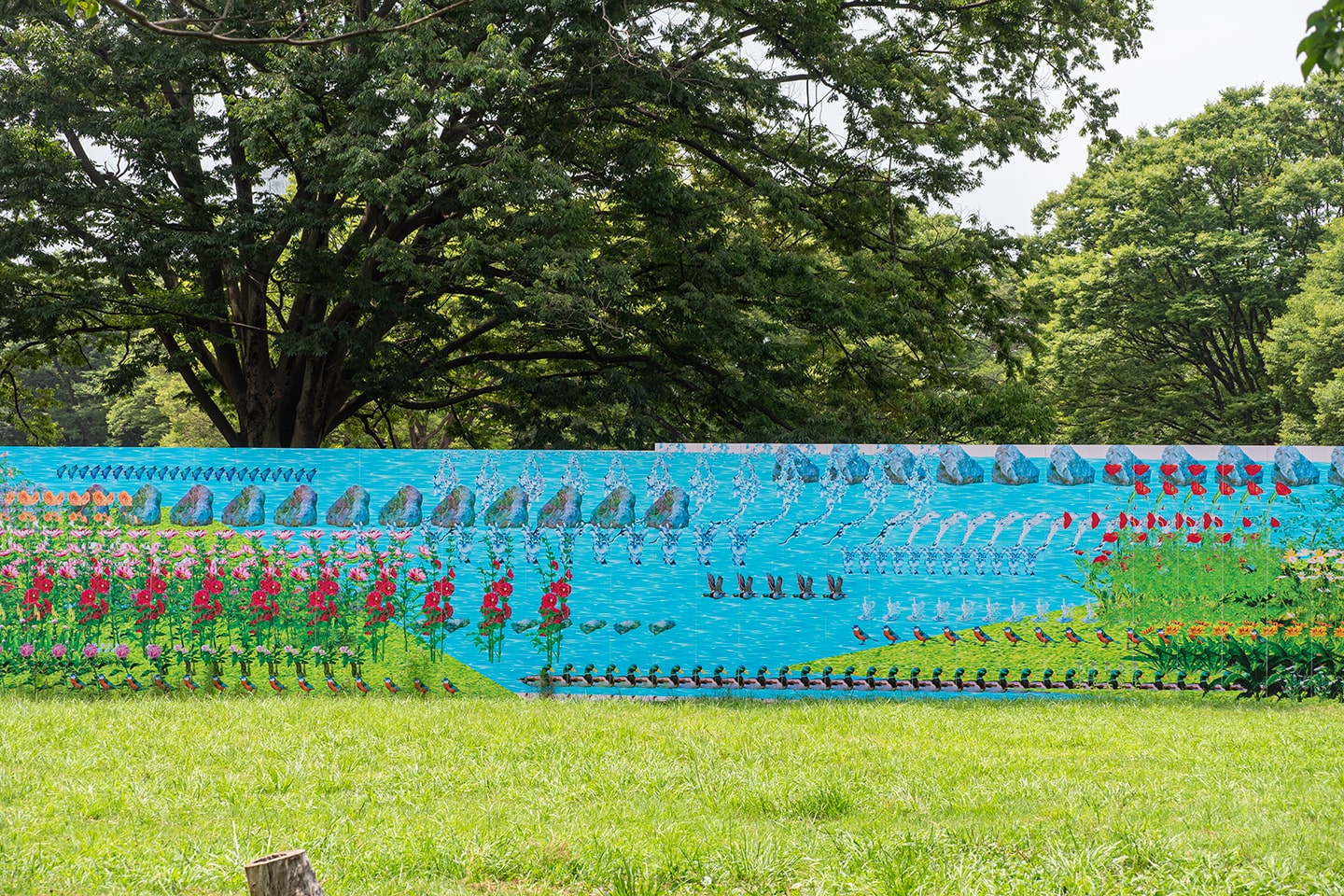

塚田:連続していくうちにいつの間にか足が出てくるのとかも面白いですよね。

大北:水面? 見えなかったものが見えてくるようなことか。

塚田:足が出てくることによって、3DCGのオブジェクトを撮ったっていう種明かしをしてくれてるみたい。

大北:これはオブジェクトなんだよってことがわかる。

塚田:背景を操作することでそう見せている。ただ物を並べただけじゃ生まれない解釈の幅が生まれます。一つの風景のように見えて、実は全て別個のものであることが明らかになる。

大北:なるほどなあ、細かいところも色々やってるんですね。

塚田:下の方にあえて花を生えさせるとかね。仮囲いのイメージと草のイメージが重なり合ってほんとに生えてるみたいに見えてくる。

大北:かと思えば水に花が浸かってたり。ほんとにこんなものはないだろうし。

塚田:レンズについた水滴みたいな感じの見え方してるものもカメラでとったことを示唆しているのか…いや、これは水しぶきの一部か!不覚にも谷口さんの術中にハマってしまいました。

大北:深読みたいな「実はこれが…」の作業をやってしまいますね。あーでもそれって仮想空間のものだからかもしれないですね。現実とはちょっと違うものを補正して現実のように感じてるから、なんか色んな変なものも補正して飲み込んでいっちゃう。「いや、待てよ」みたいな。陰謀論みたいな現代性が(笑)。

塚田:はは。でも谷口さんの作品って今生きてる感覚に近いところから解釈できるところはありますよね。

大北:あ、ちょっと気付いたんですが「ここは代々木公園ではなくUnityの中だ」と視点変えると面白いですよ。「ここが谷口さんの世界か~」ってこれくらい大きければ思えますね。

塚田:仮囲いって壁画の一種とも取れると思うんですが、この壁画っていうフォーマットはそういう没入感を作り出すにはいいメディアです。例えば19世紀とか、ヨーロッパの方ではパノラマが非常に人気だったっていう風なこともちょっと思い起こさせます。見せ物として流行った時期があるんですよ。視界全面を覆うくらいに壁画を描いて、それで人を呼ぶみたいな。

大北:なるほどなあ。とすると仮想世界が仮囲いとして代々木公園に存在してるってことですよね。仮囲い自体が本物登場前の一時的なものだし。仮想世界らしいなあ。いや、よく考えられてますよ。今のうちに行ってみてほしいですね。

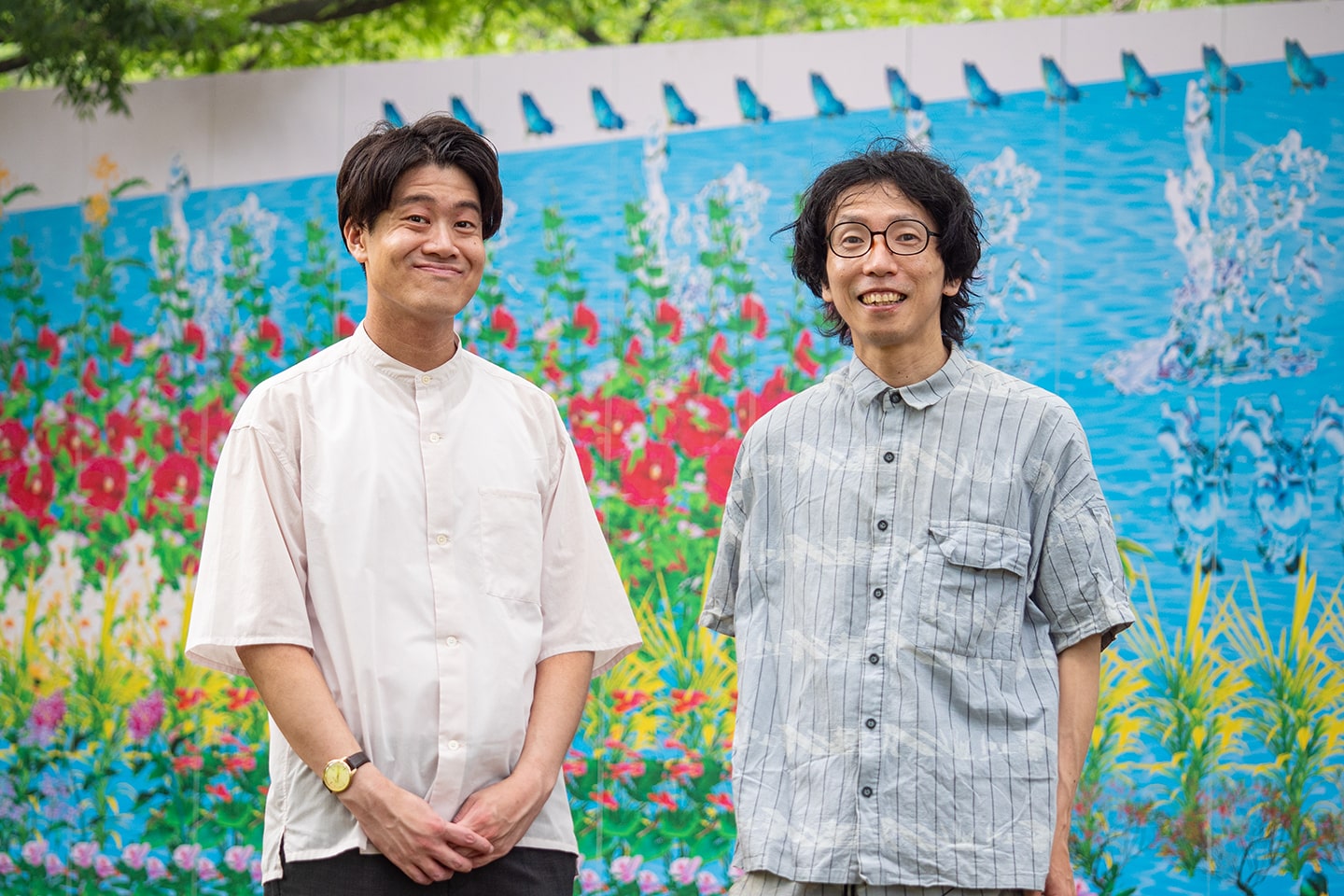

美術評論の塚田(左)とユーモアの舞台を作る大北(右)でお送りしました

TOKYO CITY CANVAS

東京都は、工事現場の仮囲いなどをキャンバスに見立て、街にアートの景色を広げていく新たな文化プロジェクト「TOKYO CITY CANVAS」を開始。誰もが身近にアートを楽しめる環境の創出やアーティストの活動領域の拡大に向け、都内各地でプロジェクトを展開している。

現在、代々木公園として親しまれているこの場所は、時代とともに大きな変貌を遂げてきた。今回、東京都と共にアートプロジェクト「TOKYO CITY CANVAS」を実施するTOKYO PHOTOGRAPHIC RESEARCHは、1900年代初頭から1964年の東京オリンピックを経て現代へと連なる、この土地の歴史と自然に焦点を当て、「IMAGINATIVE GARDENS(イマジネイティブ・ガーデンズ/創造された庭)」をテーマとした、梅沢英樹、谷口暁彦、濱本奏、3名のアーティストによる作品群が制作された。

詳しくはこちら

DOORS

大北栄人

ユーモアの舞台"明日のアー"主宰 / ライター

デイリーポータルZをはじめおもしろ系記事を書くライターとして活動し、2015年よりコントの舞台明日のアーを主宰する。団体名の「明日の」は現在はパブリックアートでもある『明日の神話』から。監督した映像作品でしたまちコメディ大賞2017グランプリを受賞。塚田とはパブリックアートをめぐる記事で知り合う。

DOORS

塚田優

評論家

評論家。1988年生まれ。アニメーション、イラストレーション、美術の領域を中心に執筆活動等を行う。共著に『グラフィックデザイン・ブックガイド 文字・イメージ・思考の探究のために』(グラフィック社、2022)など。 写真 / 若林亮二

新着記事 New articles

-

SERIES

2025.08.20

代々木公園の仮囲い谷口暁彦作品でXR空間の写真表現を見る / 連載「街中アート探訪記」Vol.43

-

INTERVIEW

2025.08.20

「SICF」が切り拓く、次世代アーティストの現在地と未来 / 受賞作家インタビュー・成山亜衣×福留春菜

-

NEWS

2025.08.19

「ART ART TOKYO」が大丸東京店で開催 / アートを楽しむ21日間!

-

SERIES

2025.08.13

プロ生活17年「私生活はバスケから離れるからこそ、コートで爆発できる」プロバスケットボール選手・西村文男の心・頭・体をリラックスさせるアート / 連載「わたしが手にしたはじめてのアート」Vol.38

-

REPORT

2025.08.13

アートを通じて「異なる感覚の行ったり来たり」を暮らしのなかで楽しむ / 展覧会「Beyond the WINDOW ―クリス智子と暮らしとアート―」レポート

-

REPORT

2025.08.06

現代アートファン必見の美術館、ディア・ビーコンへ / 広大な敷地を活用した豊かな展示空間