- ARTICLES

- 「SICF」が切り拓く、次世代アーティストの現在地と未来 / 受賞作家インタビュー・成山亜衣×福留春菜

INTERVIEW

2025.08.20

「SICF」が切り拓く、次世代アーティストの現在地と未来 / 受賞作家インタビュー・成山亜衣×福留春菜

Photo / Kyouhei Yamamoto

Edit / Eisuke Onda

Design / Hiroki Iimura

アートやデザイン、クラフトなどの垣根を超えて、あらゆる表現の可能性が交差する場としてスタートした「SICF(スパイラル・インディペンデント・クリエーターズ・フェスティバル)」。数多くの才能を発掘・支援してきた同プロジェクトは、今年で26回目を迎えた。

今回は、スパイラルで長年キュレーションを手がけてきた加藤育子さんにSICFのこれまでとこれからを聞くとともに、昨年のEXHIBITION部門で注目を集めた作家・成山亜衣さん、福留春菜さんの声を通して、SICFがアーティストにもたらすものとは何かを探っていく。

「SICF」のこれまでと、これから

Photo:Junpei Kato

表参道のランドマーク、スパイラル。創業当初から「生活とアートの融合」をコンセプトに掲げ、さまざまなアーティストとともに、展覧会や演劇、舞台、ファッションショーなど、多彩な表現を発信し続けてきた。2000年には、クリエイターの発掘、育成、支援を目的として「SICF」がスタート。ジャンルや年齢を問わない公募制で、多くの才能を見出してきた。まずは、キュレーターを務める加藤育子さんに、その変遷とこれからについて話を聞いた。

ーーまず、SICFが立ち上がった背景を教えてください。

加藤:「スパイラル」は1985年に創業し、文化施設として展覧会やショーなど、さまざまなアーティストの方々と密接な関係性を築いてきました。そうした中で、私たちが培ってきたノウハウや、ネットワークをより広く社会に応用していこうという動きが2000年にあり、そのタイミングでSICFが誕生しました。

ちょうどその頃から、「アーティストを発掘する」だけでなく、「しっかりと育てていく」という視点へと変化していった時期でもあります。SICFは当初から国籍、年齢、作品ジャンルを問わない公募制で、書類審査を経て選ばれた方々がゴールデンウィーク期間中にスパイラルのブースで展示を行うという形式で開催してきました。

部門は2つあり、絵画、立体・インスタレーション、イラストレーション、グラフィックデザイン、写真、映画、メディアアート、エンジニアリング、パフォーマンスなどを展示・発表する「EXHIBITION部門」。暮らす、食べる、装うといった日々の生活にアートの視点を取り入れる提案として、工芸/クラフト、 プロダクト、フードなどの作品を、展示・販売する「MARKET部門」があります。

EXHIBITION部門の様子 Photo: TADA(YUKAI)

MARKET部門の様子 Photo: TADA(YUKAI)

ーー毎年、どのくらいの応募数があるのでしょうか?

加藤:「EXHIBITION部門」が100組、「MARKET部門」が70組選ばれます。立ち上げ当初は応募倍率が2倍程度でしたが、近年は3〜4倍になっており、年々伸びている状況です。また5年ほど前からMARKET部門が新設されたことにより、応募数・出展者も増加していきました。

ーー多彩な審査員の面々も魅力の一つですよね。

加藤:SICFはノンジャンルの公募制なので、絵画、建築、ファッション、プロダクトなど多様な分野の作品が集まってきます。そうした幅の広さに対応できるよう、審査員の方もさまざまなジャンルの方にお願いしています。作品や作家を的確に評価でき、多角的な視野を持っている方々、そして「スパイラルらしさ」を理解してくださっている方にお声がけしています。

審査会の様子

ーー受賞した方へのフォローや支援体制についてもお聞かせください。

加藤:まずグランプリや各賞を受賞された方には、一年後に、個展またはグループ展の形で作品を発表していただく機会を設けています。また、スパイラルでは、アートを通じて商業施設やイベント、パブリックアートなどのプロジェクトに取り組んでいます。クライアントからいただいた内容に合わせて、受賞の有無に関わらずSICF出身のアーティストをご提案し、展示や販売を共に行うこともあります。例えば、先日福岡で展覧会を行う機会があったのですが、20年ほど前にSICFで出展していただいた作家の方にお願いするなど、長いお付き合いを続けています。

松坂屋名古屋店本館4階のspiral art gallery

ーー昨年、松坂屋名古屋店に「spiral art gallery」がオープンしましたよね。今後こちらでは、どのようなお取り組みをしていく予定ですか?

加藤:おかげさまで間もなくオープンから一年を迎えます。この一年間は毎月展覧会を変えながら発表を続けてきました。まだまだ試行錯誤中という感じですが、今後は、愛知の国際芸術祭「あいち2025」の時期に合わせて、アートの文脈をしっかりと見せていきたいなと考えています。また中京地方の作家さんを十分に発掘しきれていないので、地元のアーティストの方をたくさん紹介していきたいです。

ーー最後に、今回お話をお伺いする、成山亜衣さんと福留春菜さんについてもお聞かせください。お二人のどのようなところが受賞に至ったのでしょうか。

加藤:まず、成山さんは圧倒的な画力の持ち主。キャンバスで表現しているのはSNSで目にしたイメージをもとにしながらも、それらが成山さんのフィルターを通して再構築されている。よーく目を凝らすと、そのもとになったモチーフが見えてきたり、逆に見えなくなったり。成山さんはこのことを「網膜が喜ぶ」と表現されていたのですが、まさにその通りだなと。絵画でしかできないことに真摯に取り組んでいること、オリジナリティーがあることが、満場一致で評価されました。

《out of focus #2025-2》右《out of focus #2025-1》Photo: TADA(YUKAI) Courtesy of SPIRAL / Wacoal Art Center

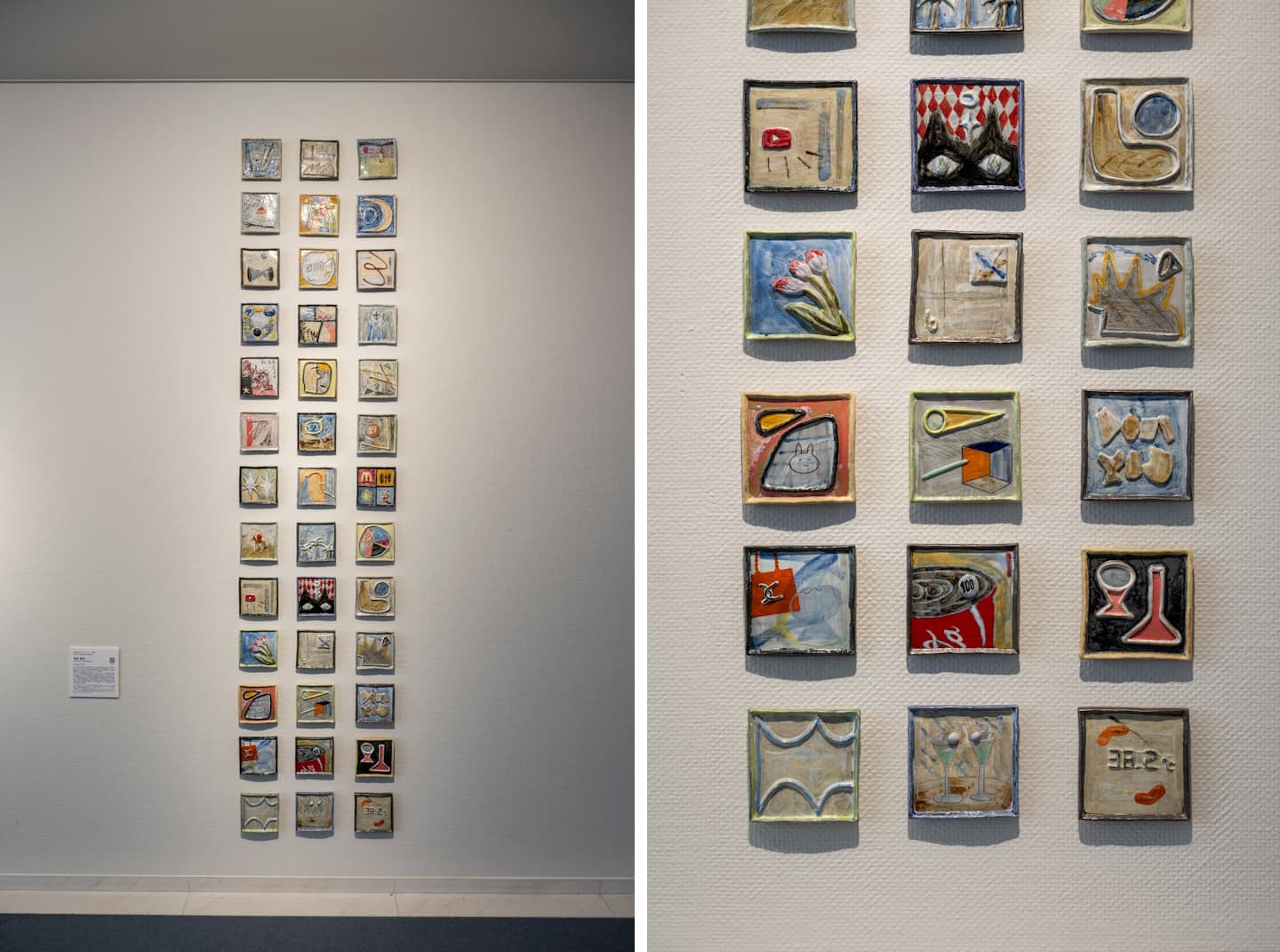

福留さんも成山さんと同様に、SNSをインスピレーション源としています。ブースには、お花や宇宙など、一見かわいらしいモチーフの陶器が並んでましたが、実際には「SNSのキラキラした投稿に対するドロドロした気持ち」だと、伺いました。作品には《archiブス》とタイトルがつけられ、刹那的に流れてしまうSNSの情報をラスコーの壁画のように、陶器に焼き付けることで、永続的に残したいという思いが込められていました。誰しもが経験するSNSでの負の感情を、本人のフィルターを通してしっかりと作品にしている点、そのコンセプトのユニークさが評価のポイントとなりました。

《archiブス》 Photo: TADA(YUKAI) Courtesy of SPIRAL / Wacoal Art Center

受賞作家・成山亜衣、福留春菜にとっての「SICF」

写真左から成山亜衣さん、福留春菜さん。それぞれの制作スタジオで撮影した

昨年のゴールデンウィークに開催された「SICF25」。会場には約 11,000人の来場者が訪れ、大きな賑わいを見せた6日間となった。そんな中、EXHIBITION部門にて、準グランプリを受賞した成山亜衣さんと、デイリーアート賞を受賞した福留春菜さん。このお二人にSICFに参加をした理由や、受賞後のエピソードなどについて話を聞いた。

ーーまず、お二人の作品について教えてください。それぞれ、作品を通してどんなことを表現したいと思っていますか?

福留:陶という素材は、一度焼いたら二度と土には還らないという特性があるので、その不可逆性を活かして、自分の中にある考えや感情を作品に残していくような感覚があります。先ほども加藤さんが仰ってくださいましたが、たとえば、SNSを見て感じたひねくれた気持ちや、モヤモヤとした感情。現代を生きる自分だからこそ感じる、ドロドロした黒い気持ちを作品に込めています。それを見て、誰かが共感してくれたらなと。また、作品自体はよく「かわいいね」と言われることが多いのですが、中身はちょっとダーク。そのギャップも私ならではな部分かなと思っています。

福留さんが制作した作品と、アトリエで制作中の陶芸作品

「SNSは一度投稿すると、その後投稿を消去したとしてもどこかの場所でデジタルタトゥーとなり永久的に保存されています。アナログであり実体のある陶と、対照的な立ち位置にあるSNS。まるで異なる存在のように感じますが、人類の祖が狩猟の方法を伝える手段として土壁に顔料を用いて絵を描いたように、現代の人間もSNSを投稿しているように感じるのです」と福留さん

「これは、私の中のポジティブな気持ちの表れかもしれません」と話しながら紹介してくれたのが《cloud9》。スマホのクラウド容量がいっぱいになり削除される予定だった写真を、福留さんが友人から譲り受け、陶器に転写して作品に仕上げた。「削除されてしまう写真に行き場をつくるような気持ちで制作しています」と語る

ーー一方の成山さんはペインターとして活動しており、福留さん同様、SNSから影響を受けた作品も手がけています。

成山:SNSを含むさまざまな視覚メディアを色々と見て、頭に残ったものをキャンバスに描いています。その非物質的で曖昧な散らかった像たちを、物質感のある絵の具を使って、動きのない平面に落とし込んでいくという流れです。描いている対象は実際には目の前にない、あくまでも記憶の中の像なので、観察できないもどかしさが常にあります。その掴みきれない感覚を平面の絵としてどのように表現するかが、ペインティングへのモチベーションになっています。

私の作品を見てくださる方も、画面を把握するために焦点を合わせようとするんですが、そのときに、目がくるくる動くんですよ。それを見て、私がこの絵を描くときに感じるもどかしさと似ているなと思いつつ、目が喜んでいる状態だなと思って。そうした整わなさをあえて絵の中に残していけたらと思っています。

成山さんが参加した「Spiral Xmas Market 2024 Part3(Spiral、東京)」 に出展した作品《out of focus #2024-5》

「スマホで画像を見て、網膜に焼き付けたら描き出します。描いてて、これだったら目がぐるぐる回るなと思った瞬間、絵が完成なんです。ただ描いていると説明的になり過ぎてしまうので、目が視点として定めてしまうところや、視点を置けないぼやけたところのバランスにいつも苦戦しています。」

成山さん自宅のリビングに飾られていた作品《nonphysical reality #2025-6》。もともとは版画を学んでいたが、先生の勧めでペインティングを始めたという。「最初は物語をテーマに描いていたんですが、うまくいかなくて。そこから、何かの対象に見えつつ、別のものにも知覚できるような作品になっていきました。そこからさらに、より抽象的な表現へと変化していきました」と振り返る

ーーSICFへの参加を決めた理由や応募のきっかけを教えてください。

福留:応募した当時は、地元の鹿児島に住んでいて、高校教員をしていました。ずっと地元で制作をしてきたのですが、知り合いの作家さんに「挑戦してみたら?」と、声をかけていただいたのがきっかけです。これまでは県外に向けて挑戦することがなく、外に発信してみたい気持ちがあったので、思い切って応募しました。

成山:友人からSICFの存在を教えてもらって、応募したのがきっかけです。毎年必ず展示を行っているのですが、たまたまギャラリーの予約が押さえられなくて、「どうしよう」と思っていた矢先でした。公募だから入選できるかわからないけれど、目標を一つ持って制作できる機会にすることができると思い、挑戦してみることにしました。

多様なアーティストや鑑賞者が集まる「SICF」ならではの出会い

ーー実際にSICFに参加してみて、展示の経験やスパイラルでの発表の場はいかがでしたか?

福留:私は搬入の前日に上京したのですが、周りは東京で活躍している作家さんばかり。とてもドキドキしていたのですが、展示がスタートしたら気さくに話してくださって、楽しい時間を過ごすことができました。文化の中心地での展示だったので、人の多さはもちろんですが、感覚が鋭い方が多いなという印象でした。年齢層も幅広く、さまざまな視点から意見をいただけたのが嬉しかったです。

成山:会場全体にはピリリとした緊張感がありながらも、どこかお祭りのような賑やかさもあって、そのバランスがとても不思議でしたね。各自与えられたスペースは決して広くない場所なのですが、その空間を最大限に活かしている作家さんが多く、刺激を受けました。

ーー審査の過程で、印象に残っているやりとりや出来事があれば教えてください。

福留:加藤さんに、《archiブス》という作品について説明をしたときに、「本当はドロドロしているものなんです」と伝えたら、とても共感していただけたのが嬉しかったです。自分の中で渦巻いていた感情を、理解してくれる人がいたということが、大きな励みになりました。

成山:審査員の方とお話するときに、作品のコンセプトのことを伝えて終わりかなと思っていたら、どうしてそこに辿り着いたのかを深掘りしてくださったのが印象に残っています。時間が限られた中で一歩踏み込んで対話ができたのがとてもありがたいことだなと思いました。

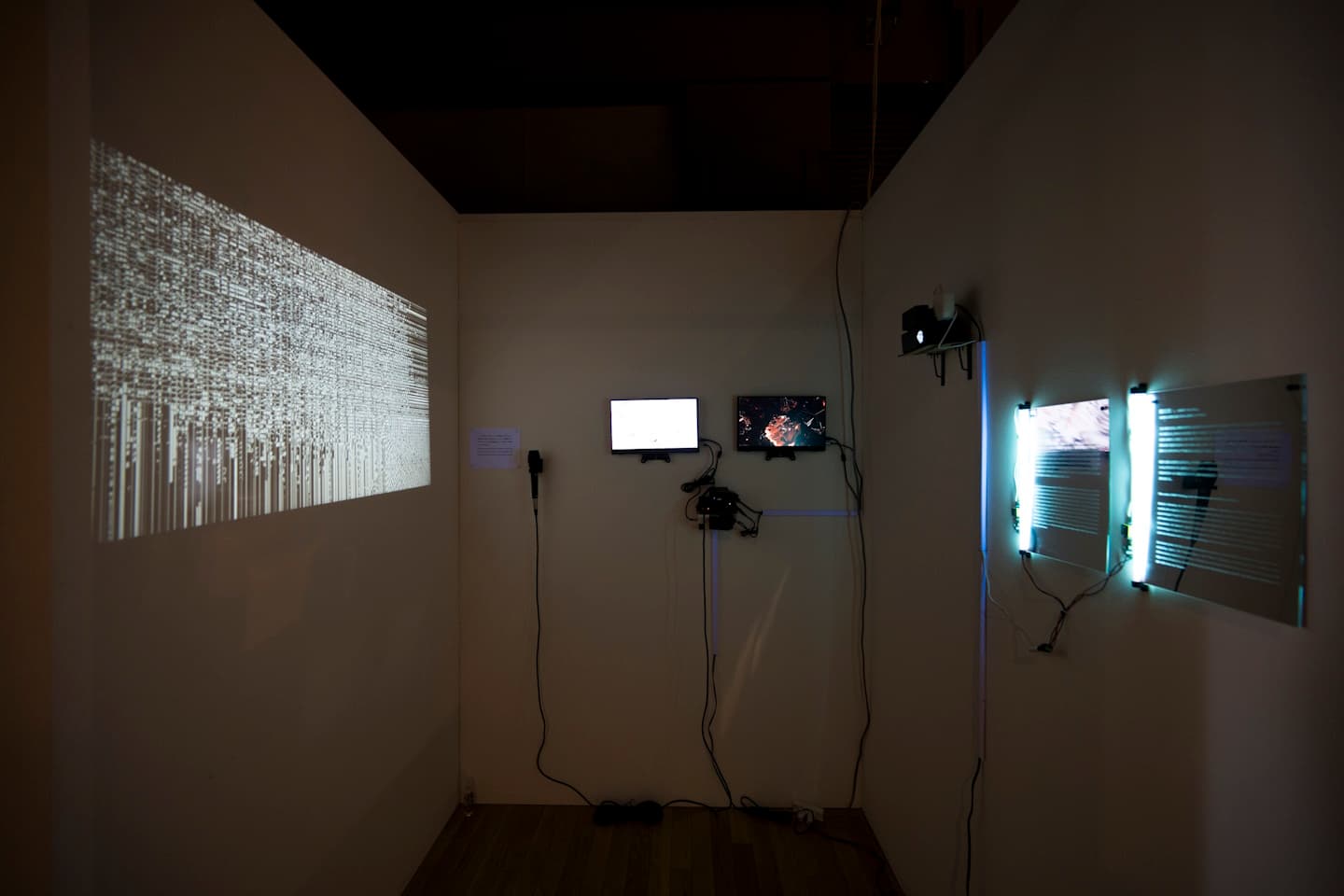

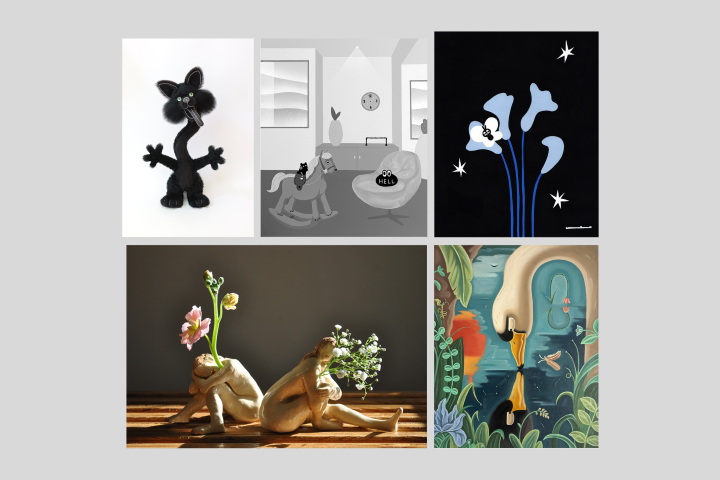

多彩なジャンルの作家による作品が展示されたSICF25・SICF26の様子 Photo: TADA(YUKAI) Courtesy of SPIRAL / Wacoal Art Center

ーーSICFにはジャンルを越えた多様な作家が集まっています。ほかの出展者から受けた刺激や、ご自身の制作への影響などはありましたか?

福留:写真家、服飾、街づくりに関わる方など、本当にジャンルの幅が広くて驚きました。それぞれのお話を聞くのももちろん楽しかったですし、自分の作品に対しても、多角的な視点から感想をもらえたので、勉強になりました。こうした横の繋がりができたことで、制作するうえで困ったことがあったら相談する仲間もできたことは、大きな財産です。

成山:QRコードやNFCコードを活用して、作品を紹介している方が多かったり、日本以外の言語でも解説を用意していたりと、新しい便利な技術を工夫して使っているところに刺激を受けました。また、SICFは年齢制限がないので、さまざまな世代の方が、さまざまな環境で、日々制作をして頑張っているのだなと感じて、エネルギーをもらいましたね。

ーーSICFでの発表や受賞を経て、ご自身の中で何か変化はありましたか?

福留:これまでは鹿児島での発表や受賞で満足していた部分もあったのですが、全国から参加者が集まるSICFで受賞できたことは、自分にとって大きな自信になりました。これを機に、作品に対する貪欲さがもっと増していっています。また、作家を続けるうえで、作品を評価してもらう機会がとても重要なことなんだなと思いました。

成山:受賞によって、東京や名古屋などで展示の機会をいただけたことがありがたいなと思いました。また、これまでは作品の制作において、見る側の興味と、自分の作品から出てくる興味が、少しズレているような感覚があったのですが、さまざまな場所での展示経験を経て、そのギャップが少しずつ小さくなっているような気がします。作品を見る人との距離が近づけば近づくほど、作品が強固なものになっていくと思っているので、その点で成長できているのかなと思いました。

共通点はSNSと即興性

ーーお二人はSICF25 EXHIBITION部門の受賞者展に同時に参加されていましたが、お互いの作品をどう見ていたか、印象に残った点などがあれば教えてください。

福留:成山さんの作品は最初、画像で拝見していたのですが、実物を観たとき「こんなにも画面では伝わらない作品があるのか」と、圧倒されました。遠くから見ると抽象的なのに、近付くと具象的でもあって。本当に“絵画”だなと感じました。とてもかっこよかったです。私も作品の資料として、SNSを使用しているのですが、成山さんは特定のモチーフや、イメージにしている投稿などはあるんですか?

成山:SNSの投稿って、よく考えると「幸せな瞬間」の切り取りが多いなと思っていて。私はその幸せで満たされた光景にどこか引っかかりを感じているのかもしれません。だからこそ、無意識にそういった画像を選び出しているのかもしれないなと、最近感じています。

福留:私もSNSの投稿を題材にするときは、皮肉的な意味を込めているので、共通する部分がありますよね。モヤモヤした気持ちを作品に込める一方で、私は見た目をあえてかわいくしたり、成山さんのように色を多く使ったりと、表現方法には違いがあっておもしろいなと思いました。

成山:私は福留さんの作品を観たときに、粘土でスケッチをしている感覚があるのかなと思ったんですが、いかがですか?

福留:一度制作する前にノートにドローイングをするんですが、いざ手を動かしていくと、とても感覚的になりますね。原始的な感覚を大切にして作りたい気持ちがあるので、ベースに付け加える粘土や、線は手で作ることが多いですね。

成山:私もあまり下絵を描かずにキャンバスに絵の具を載せていくタイプなので、福留さんの制作過程と通じる部分があるなと感じました。

福留:共通点をところどころ感じられて嬉しいです!

ーーお二人の今後の展開が楽しみです。最後に成山さんは9月にspiral art galleryで展示を開催しますが、どんな内容か教えてください。

成山:これまでの作品に加えて、新作もいくつか展示予定です。新作は.......現在制作中です(笑)。でも私は、記憶にある対象を描くので時間がありすぎると逆に描けなくなるんですよ。これから制作して、いい作品を作れるよう頑張ります! ちょうど「あいち2025」のタイミングでもあるので、さまざまな人に鑑賞してもらえるのが楽しみです。

Information

成山亜衣 個展『とぼける海馬』

◼️会期

9月24日(水)〜11月25日(火)

10:00~20:00(最終日は18:00まで)

◼️場所

spiral art gallery

松坂屋名古屋店 本館4階 CENTRAL STAGE

愛知県名古屋市中区栄3-16-1

詳しくはこちら

SICF

SICF(スパイラル・インディペンデント・クリエイターズ・フェスティバル)は、東京・南青山にある複合文化施設「スパイラル」が若手作家の発掘・育成・支援を目的として2000年から開催しているゴールデンウィーク恒例のアートフェスティバル。

2021年開催のSICF22より、従来のブース出展形式のEXHIBITION部門に加え、生活を豊かに彩る作品を制作するクリエイターを対象としたMARKET部門を新設。

公募によって選出された、さまざまなジャンルのクリエイターが一堂に会し、作品展示やプレゼンテーションを行う。

公式サイトはこちら

ARTIST

成山亜衣

アーティスト

1983年、大阪府生まれ。2009年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程版画専攻 修了。実態がなく浮遊感のある記憶の像を、物質感のある絵具を使い、動きのない平 面に例えるというスタイルで絵画を制作している。主な受賞歴に、「metasequoia kyomachibori Art Fair 2023」家入一真賞・高橋キンタロー賞受賞、「シェル美術賞2020 アーティストセレクション(SAS)2020」 (中井康之審査委員推薦)など。

ARTIST

福留春菜

アーティスト

1995年、鹿児島県生まれ。2020年鹿児島大学教育学研究科芸術・スポーツ学コース工芸領域修了。陶芸における「焼き付ける」という行為を表現の主軸にしており、現代の記録媒体とヒトの刹那的な感情の対比をテーマに制作している。主な受賞歴に、「different 京町堀アートフェア」佐藤由基孝賞(2024)、「鹿児島陶芸展」県知事賞(2018)など。

新着記事 New articles

-

CAMPAIGN

2026.01.23

みなさんの「わたしの推しアートスポット」を教えてください! / ARToVILLA公式Instagramキャンペーン開催中

-

SERIES

2026.01.21

アーティスト田中悠 編 / 連載「作家のアイデンティティ」Vol.42

-

SERIES

2026.01.21

五十嵐威暢はどうして立体に魅せられたのか。麻布十番のKUMOを眺める / 連載「街中アート探訪記」Vol.48

-

NEWS

2026.01.21

大丸東京店で5名のアーティストによる展覧会が開催 / 日常の中の「ほんのちょっぴり」に目を向ける豊かな時間

-

NEWS

2026.01.21

「ART SHINSAIBASHI」が大丸心斎橋店で開催 / 国内外で注目されるアート作品が集結!

-

SERIES

2026.01.14

「ツルツルよりザラザラが好き」作家・徳谷柿次郎が語る、自分の意思を選び取る生き方 / 連載「わたしが手にしたはじめてのアート」Vol.43