- ARTICLES

- 【後編】フィールドワークと思考を重ね、現代の物語性と向き合う/ 連載「作家のB面」 Vol.35 佐藤壮馬

SERIES

2025.08.27

【後編】フィールドワークと思考を重ね、現代の物語性と向き合う/ 連載「作家のB面」 Vol.35 佐藤壮馬

Text / Daisuke Watanuki

Edit / Eisuke Onda

Illustration / sigo_kun

アーティストたちが作品制作において、影響を受けてきたものは? 作家たちのB面を掘り下げることで、さらに深く作品を理解し、愛することができるかもしれない。 連載「作家のB面」ではアーティストたちが指定したお気に入りの場所で、彼/彼女らが愛する人物や学問、エンターテイメントなどから、一つのテーマについて話を深掘りする。

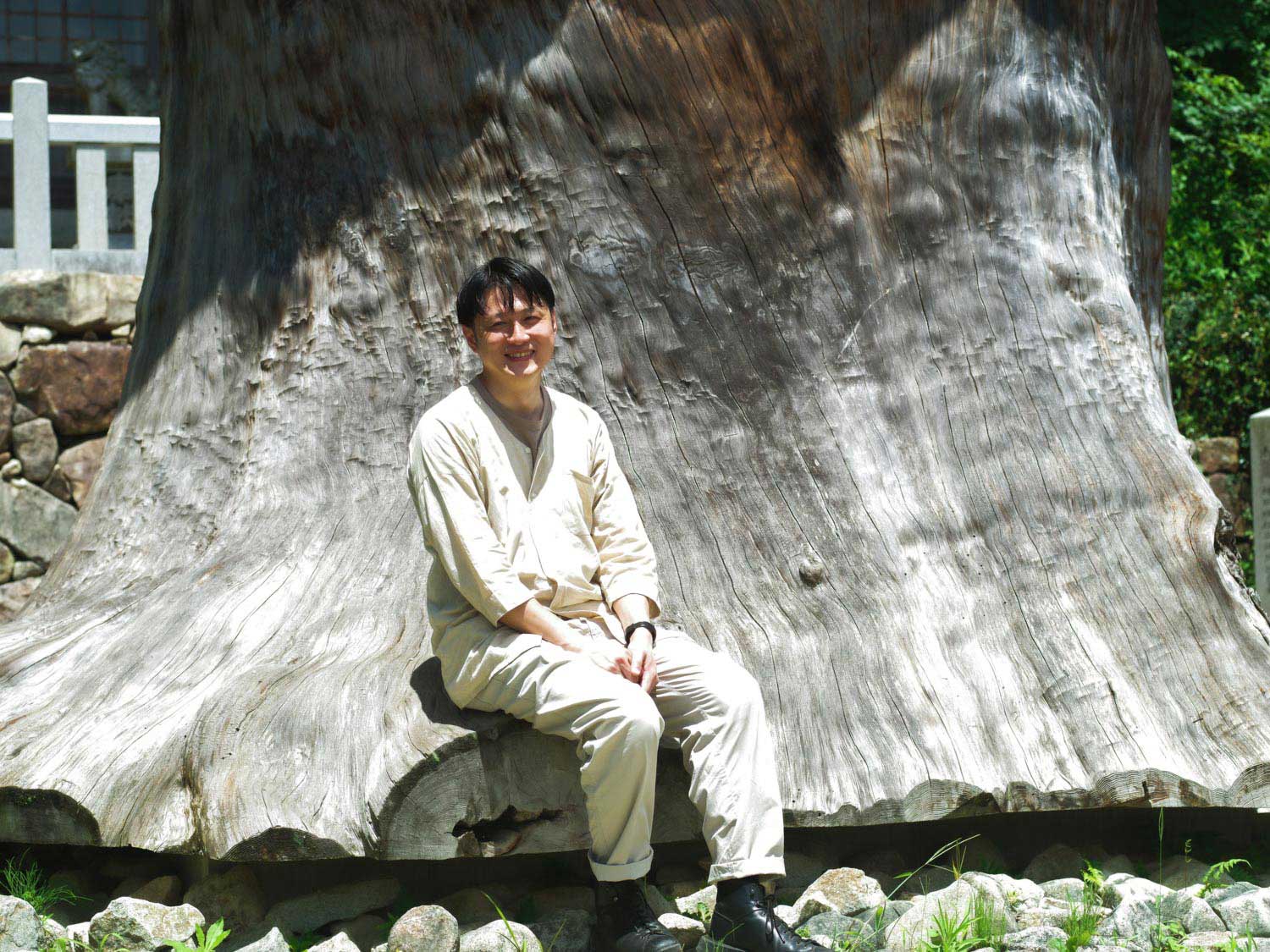

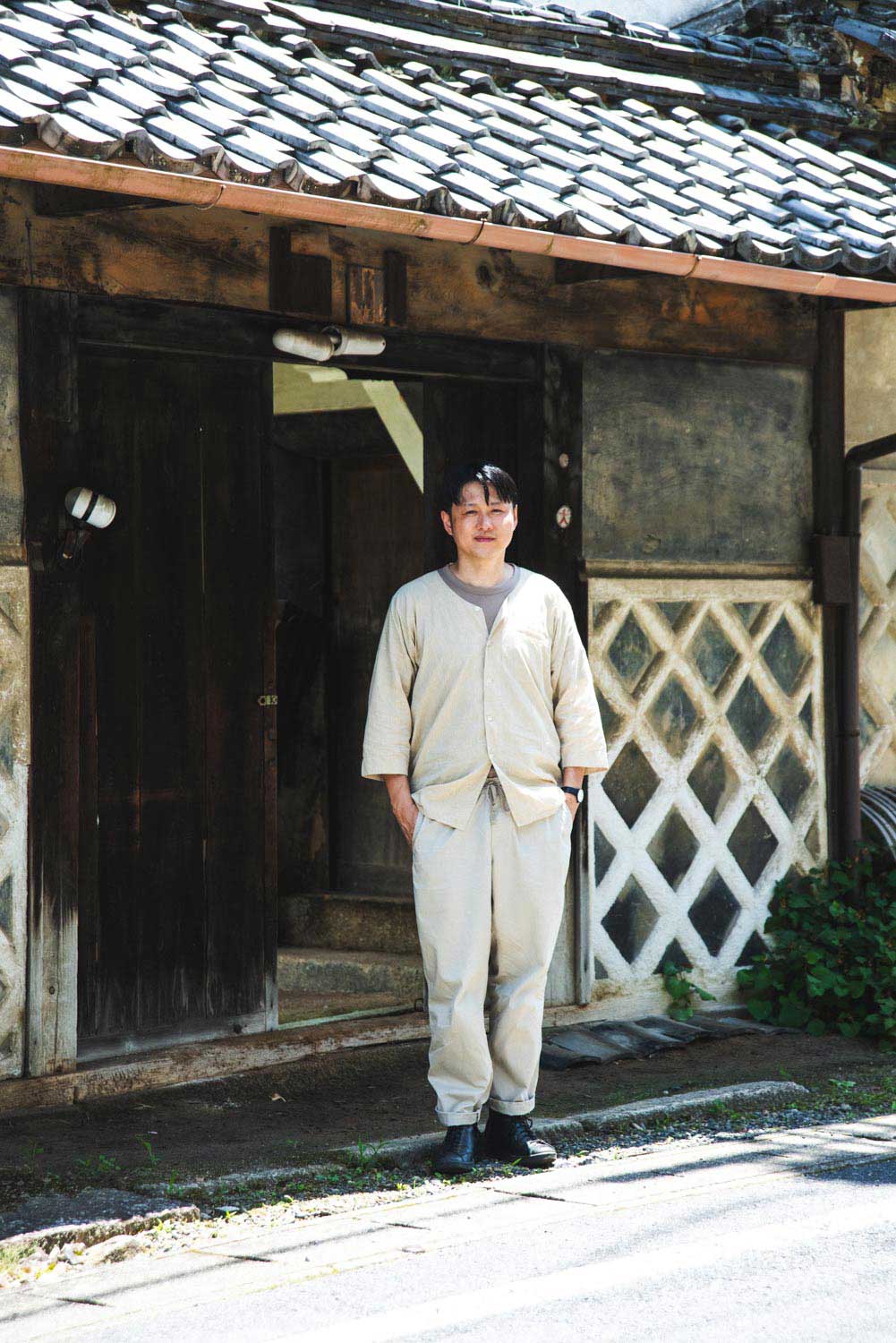

今回登場するのは佐藤壮馬さん。前編では大湫神明神社に出向き、この場所で巨木信仰のリサーチをしていた当時のことを語ってもらった。後編ではアーティスト活動にまつわる話や、松坂屋名古屋店で開催中の新作展示「世界は環のまわりでまるくなっている」についてうかがった。

デジタルアーカイブの仕事

岐阜県瑞浪市大湫町を案内する佐藤さん

ーー改めてイギリス留学時代にしていた、歴史的建造物のデジタルアーカイブのお仕事について、詳しくお聞かせいただけますか。

わかりやすく歴史的建造物のデジタルアーカイブと言っていますが、実際の仕事は多岐にわたります。イギリスの学校で出会った「ScanLAB Projects」というコレクティブに6年間参加し、3Dスキャンを用いた作品制作を行っていました。この技術は、iPhoneの顔認証や自動運転車など、さまざまな場所で使われています。一般的なカメラとは異なり、赤外線を通して物質に触れるような感覚で記録する技術です。ローマの遺跡からユダヤ人の収容所まで幅広い歴史的建造物のスキャンや、BBCやナショナルジオグラフィックのような歴史番組や研究機関との協働、実験的な作品の美術館等での展示などを行っていました。

ーー帰国後、アーティスト活動に至るまでの経緯を教えてください。

帰国後は何をするか決まっていませんでしたが、イギリスでの10年を経て次のステップを考えながら過ごしていました。しばらくして、当時疑問に思っていたことに向き合いながら作った作品を今はなきメディア芸術祭に応募したところ、審査員推薦作品に選んでいただいたんです。その受賞が、文化庁のメディア芸術クリエイター育成支援事業への応募資格につながりました。これは若手クリエイターを対象に新しい作品の企画を募って、制作費の支援をはじめ専門家からのアドバイスや技術提供・成果発表の機会の提供など、さまざまな形で選出された企画の具体化を支援する文化庁の事業です。応募したら無事通ることができ、しばらくそのプロジェクトに向き合うことができました。これがまた次のコンペへとつながり、今に至っています。

《あなたはどこでもないところから眺めみる》

ちなみにメディア芸術祭に出したのは《あなたはどこでもないところから眺めみる》という作品で、ロンドンで住んでいた家を3Dスキャンして映像化したものです。アメリカの哲学者トーマス・ネーゲルの著作名をもじって、機械や数値といったエビデンスによる絶対的な客観性とは何かをテーマにしました。長年住んだ思い入れのある場所をスキャンすることで、そこに含まれる主観的なものはどこに存在するのか、という問いの投げかけでもありました。

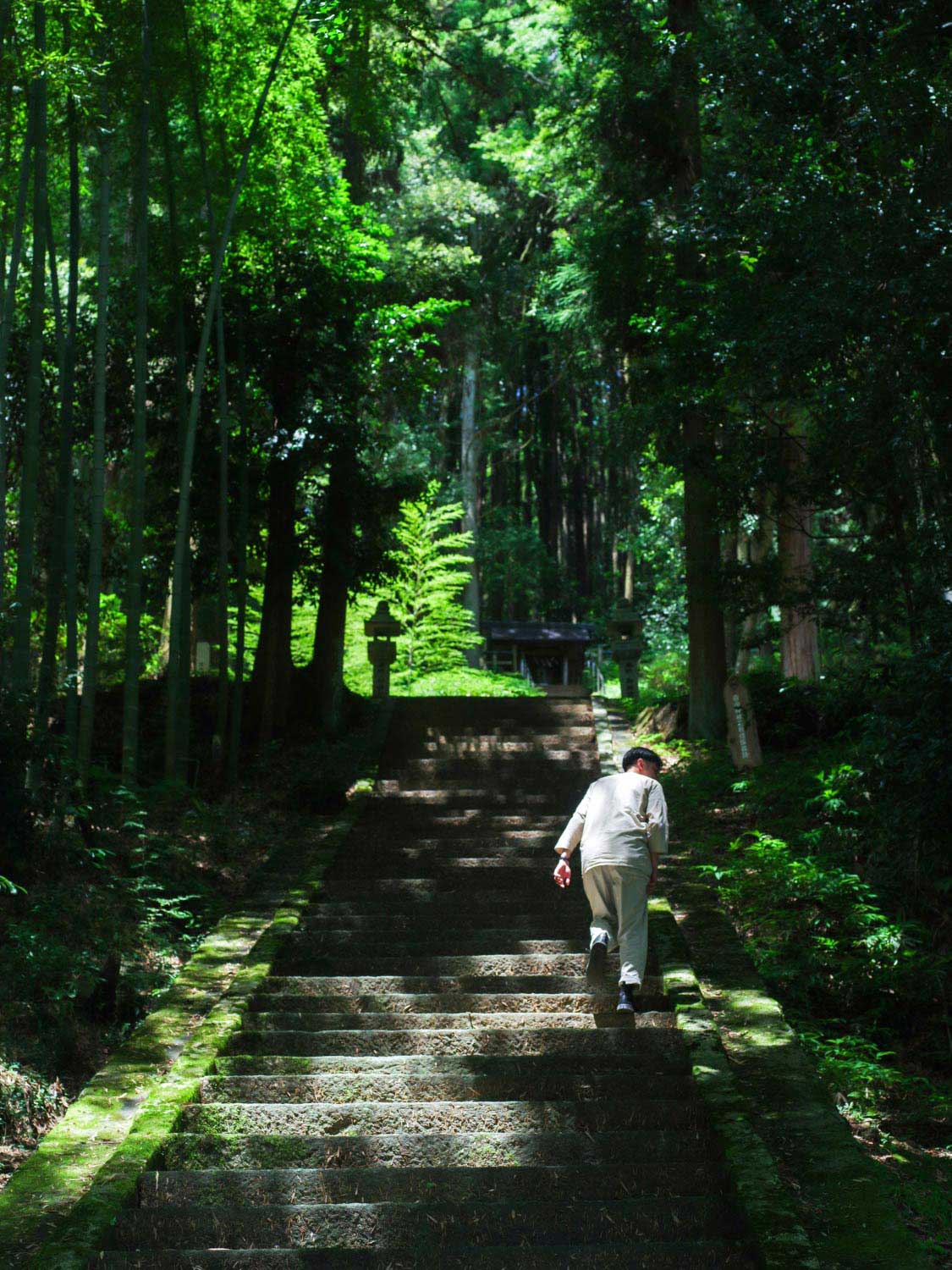

大湫神明神社の隣にある白山神社を案内する佐藤さん。「少し階段が長いんですけど、景色もいいので登ってみましょう」

信仰心や科学の不思議さ

ーー前編で「信仰」への関心を語られていましたが、佐藤さんの作品制作の核として、神や心とは何かといった哲学的なテーマがあるように思います。

神様や心といったものや、超越的なものとの関わり方は、現代において深く考えなければならない部分だと感じています。何を根底に持ち、何を信じるのか。まだ答えは見つかっていませんが、もっと知っていきたいですし、探求していきたいテーマです。

というのも、そこには僕自身の反省点もあるんです。昔、北海道があまり好きではありませんでした。それは、入植者の子孫としての視点から、勝手に「歴史がない」と思い込んでいたからです。日本の教育を受け、日本的な言葉を話し、日本の作法で生活する中で、北海道は日本的ではないと感じていた。生まれ育った町の景色と心象風景のずれを感じていました。しかし、ロンドンでの生活を経験し、アジア人としての身体や、言葉に根ざす世界観など、自分に脈々と流れる逃れられないものを痛感しました。そうした反省も含め、現代において、科学が絶対的な地位に置かれることの不思議さや、それによって失われるものについても考えていきたいです。

《かえりみれば》は、佐藤さんが育ったニュータウン「恵み野」を、ベッヒャー夫妻のタイポロジーに倣って撮影した作品。等間隔に並ぶ住宅と整然とした道路網の景観に、10代の頃から違和感を抱いていたという。景観と自身に与えられた日本人としてのアイデンティティとのずれを表現した。

ただ、良くも悪くも、作品を作る上で概念的に考えてしまうところがあります。フィールドワークでの現実的なリサーチと、さまざまな思考の型を行き来しながら、自分の知らない思考の方法を広げていきたいと常に思っています。

服はどこから来て、どこに向かうのか

ーー松坂屋名古屋店で開催中の展示「世界は環のまわりでまるくなっている」についてもうかがいたいです。

今回の松坂屋の展示では、愛知県一宮市を中心とした、尾州というウールの産地を扱いました。尾州は世界の三大毛織物産地の一つとされていますが、その背景には濃尾地震で綿や絹の産業が壊滅し、近代化や戦争による軍服の需要からウール産業へ転換していった歴史があります。北海道のジンギスカンも、国策としての羊の大量飼育計画があったからこそ残ったものです。今回はただ過去を賛美するのではなく、「なぜそれがそこにあるのか」という問いを深掘りし、自分のルーツや旅路と混ぜ合わせながら作品を制作しています。たとえば名産品として享受しているものの裏には、誰かの犠牲や、ある産業が起こる確かな理由が存在します。歴史を見る時も、それがなぜそうなったのか、その経緯を知りたいと思っています。

松坂屋名古屋店の本館5階東に展示された作品。Photo:Kenji AOKI

松坂屋名古屋店の本館4階東に展示された作品。Photo:Kenji AOKI

制作は、呉服屋として400年の歴史を持つ松坂屋の史料室から始まりました。着物の様式や素材、織り方、染め方などを深く学ぶ中で、布という存在がその時代の社会や美意識を媒介している面白さに気づきました。そこから繊維へと焦点を絞り、『女工哀史』(*1)や『あゝ野麦峠』(*2)のような日本の近代史の過酷な実情や物語を分析しながら、現代における服はどこから来てどこに向かうのかという問いに結びつけました。

*1……1930年代の日本の製糸工場における過酷な労働環境を描いた、細井和喜蔵によるルポルタージュ。

*2……戦前の日本で、信州の農村から製糸工場へ出稼ぎに出た少女たちの姿を描く山本茂実のノンフィクション。

松坂屋名古屋店の本館4階西に展示された作品。Photo:Kenji AOKI

尾州には「けしち」と呼ばれる、リサイクルウール生地があるんです。ウール(毛)が7割、残り3割がナイロンやポリエステルなどで組成された混紡素材だから、漢字で「毛七」。この、廃棄された古着のセーターなどをふたたび繊維に戻して再生するプロセスにも非常に興味を惹かれました。SDGsやサステナブルという価値観が浸透する前に、戦後の資源不足の中で生まれた技術です。当時、百貨店などでは「古着から作った布なんて使えない」という価値観だったものが、今では「サステナブルで良い」と価値を持つようになっている。その表裏一体の面白さから、「けしち」を用いて作品を制作しようと思いました。

ーーまさに価値観の転換ですね。

僕たちが日常で享受している価値観が「なぜそれを信じているのか」という点に興味があります。昔は何とも思われていなかったものが、価値観の変化によって価値を持つようになる。その両方の意味を含み持つ存在として捉えています。良い悪いという評価は、見方によって変わってしまうものですからね。

松坂屋名古屋店の本館6階西に展示された作品。Photo:Kenji AOKI

ーー制作の裏話も知りたいです。

実際の制作は尾州の木玉毛織にある「新見本工場」(*3)に9日間ほど、朝から晩まで滞在させていただきました。工場の方々とも顔なじみになり、別れるのが寂しくなりましたね。実は松坂屋名古屋店の5階と6階に展示されている割れたガラスは、当初そこにある予定ではなかったんです。本来は直径1200cmサイズの鏡で、別で使用するつもりでしたが、前日に職人さんが誤ってガラスを割ってしまったんです。その方は非常に恐縮されていましたが、本来、僕のほうが彼らの職場にお邪魔させてもらっていた身。そこで、さらに一緒に鏡を破壊し、それを断片的に展示する作品へと昇華させようと考えました。その状況を共に解決することで、僕にとっては彼らとの関係性が一歩深まった、忘れられない思い出になりました。

*3……工場で生産を行う他、洋服の直売所も併設されている。詳細は公式HP(https://bishu-current.jp/index.html)にて。

ーー今後の活動や、これからの取り組みについて考えていることはありますか?

日々やることは尽きませんが、今は「世界は環のまわりでまるくなっている」にも通ずる、「物語性」というものに対する向き合い方を深めていきたいと強く思っています。心の在り方や反応を大きく左右する「物語性」について、自分なりの考えや実践を深めていきたいです。

物語性が付与されている方が良いのか、されていない方が良いのか、という問題もあれば、展示方法や技術的な問題も絡んできます。物語性は社会や場所の歴史において非常に大切なことである一方で、悲劇を生むことにもなり得ると考えています。今、中東で起こっていることはまさにそうで、物語性さえなければ起こらないこともあれば、物語性があるからこそ人々が繋がっていられることもあります。僕にとっては、北海道という場所との関わりもそうです。そして現代における物語性、場所とのつながり、ひいては他種や非生命体を含む周辺環境とのつながりを継続して考えていきたいと思っています。

Information

佐藤壮馬

「世界は環のまわりでまるくなっている -The world is round around the round being-」

松坂屋の歴史や尾州の繊維文化などを手がかりに、「衣(ころも)」を媒介として展開する巡回型インスタレーションです。

長い歴史と蓄積を、佐藤自身の視点と身体的な経験を通して現代に編みなおす試みでもあり、かつて結びつくことのなかった遠く離れた場所や時間が、繊維をめぐる旅を通して静かに縒り合わされていきます。

会場全体は円環を成すように構成されており、計8カ所に設けられた展示では、素材の根源に立ち返りながら、繊維のたどってきた多層な時間や物語、場所との関係を静かに呼び起こし、「衣」に宿る記憶や循環を見つめ直します。

「衣=文化と生活を結ぶ媒介物」という視点から、布という身体の外皮をめぐって交錯する過去と現在、個と社会のあわいをたどるようにして、現代の衣服の出自や流通、そしてその先にある未来への問いが静かに浮かび上がります。

会期:2025年7月16日(水)~

場所:松坂屋名古屋店(愛知県名古屋市中区栄3丁目16-1)

詳細はこちら

ARTIST

佐藤壮馬

アーティスト

個や集合体の環境に内在する不可視で自明ではない領域への関心から、分野横断的な調査やフィールドワークを伴う制作過程を経て、現実のもつれを混交させた創発的な媒介/空間/関係性を生みだす試みを行っている。 近年の主な活動に、第23回文化庁メディア芸術祭アート部門審査委員会推薦作品選出(2020)、KyotoSteam2022(京都市京セラ美術館)、第16回shiseido art egg賞グランプリ(2023/資生堂ギャラリー)、VOCA展(2025/上野の森美術館)など。

新着記事 New articles

-

CAMPAIGN

2026.01.23

みなさんの「わたしの推しアートスポット」を教えてください! / ARToVILLA公式Instagramキャンペーン開催中

-

SERIES

2026.01.21

アーティスト田中悠 編 / 連載「作家のアイデンティティ」Vol.42

-

SERIES

2026.01.21

五十嵐威暢はどうして立体に魅せられたのか。麻布十番のKUMOを眺める / 連載「街中アート探訪記」Vol.48

-

NEWS

2026.01.21

大丸東京店で5名のアーティストによる展覧会が開催 / 日常の中の「ほんのちょっぴり」に目を向ける豊かな時間

-

NEWS

2026.01.21

「ART SHINSAIBASHI」が大丸心斎橋店で開催 / 国内外で注目されるアート作品が集結!

-

SERIES

2026.01.14

「ツルツルよりザラザラが好き」作家・徳谷柿次郎が語る、自分の意思を選び取る生き方 / 連載「わたしが手にしたはじめてのアート」Vol.43