- ARTICLES

- 【前編】大湫神明神社の大杉に導かれて / 連載「作家のB面」 Vol.35 佐藤壮馬

SERIES

2025.08.27

【前編】大湫神明神社の大杉に導かれて / 連載「作家のB面」 Vol.35 佐藤壮馬

Text / Daisuke Watanuki

Edit / Eisuke Onda

Illustration / sigo_kun

アーティストたちが作品制作において、影響を受けてきたものは? 作家たちのB面を掘り下げることで、さらに深く作品を理解し、愛することができるかもしれない。 連載「作家のB面」ではアーティストたちが指定したお気に入りの場所で、彼/彼女らが愛する人物や学問、エンターテイメントなどから、一つのテーマについて話を深掘りする。

今回訪れたのは岐阜県瑞浪市大湫町。宿場町であるこの地域の人々に古くから親しまれている大湫神明神社の大杉の前でアーティストの佐藤壮馬さんと待ち合わせ。神や心、信仰といったテーマで作品制作をする佐藤さんに、町を案内してもらいながら、巨木信仰のリサーチやアート制作にまつわる話をうかがった。

三十五人目の作家

佐藤壮馬

個人や集団を取り巻く環境に潜む、不可視で自明ではない領域に関心を寄せ、分野横断的なリサーチやフィールドワークを通じて制作を行う。写真や彫刻、インスタレーションなど多様なメディアを用いながら、現実のもつれを可視化し、複層的な関係性を立ち上げるアーティスト。

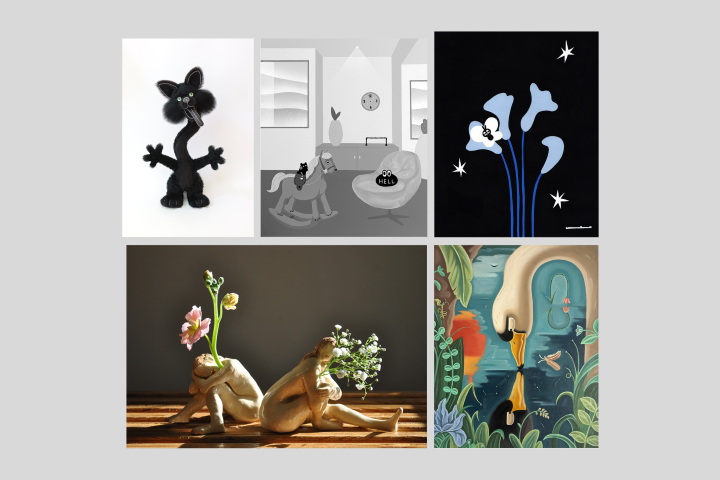

《種の連環 (Species Associations)》

《Entangled Dimensions : 縺れた次元》

主が横たわっているような光景

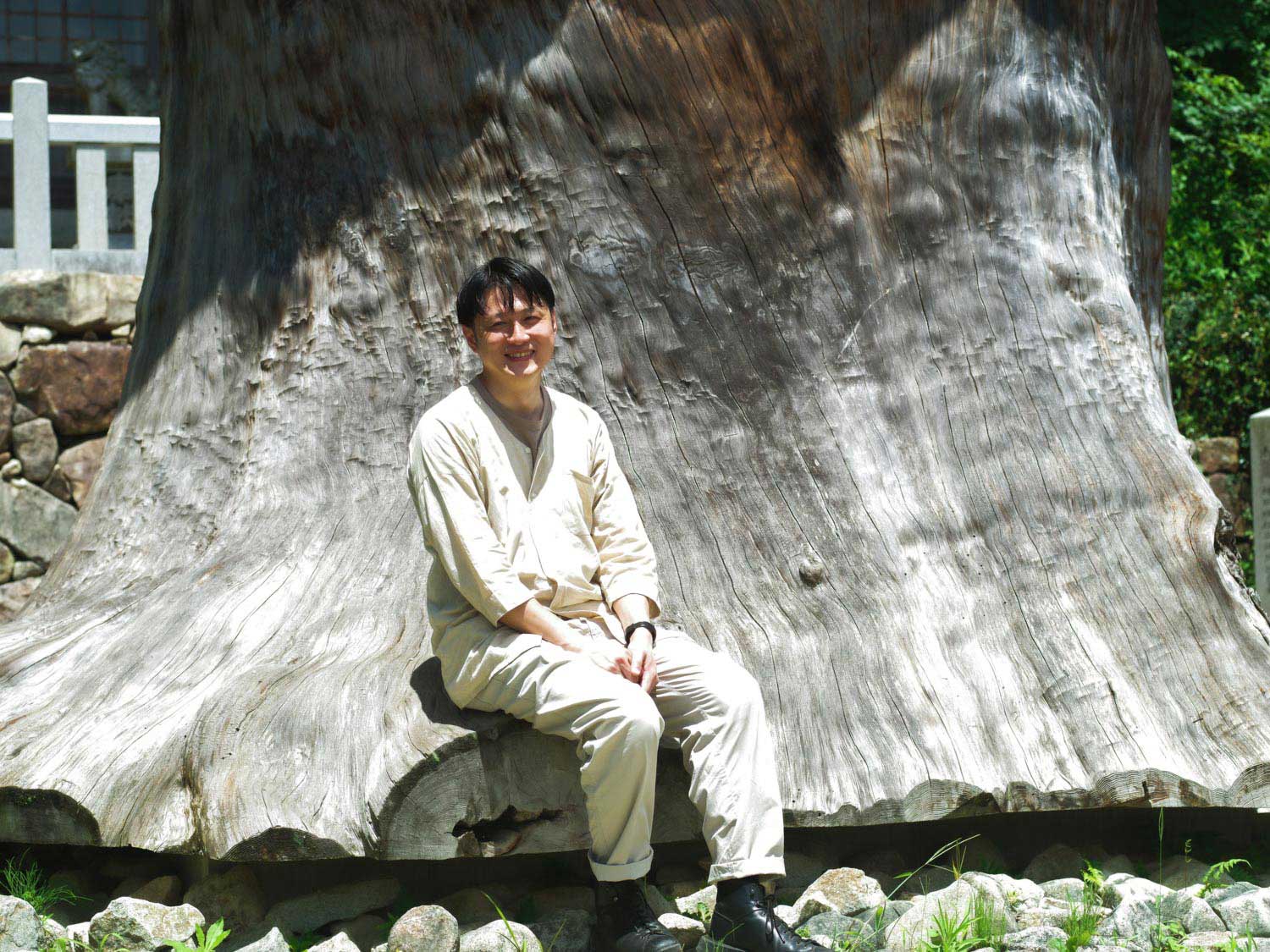

大杉を見つめる佐藤さん

ーー今回、佐藤さんの取材場所として大湫神明神社を訪れています。すごい迫力の杉の木ですね.......。

僕も最初に訪れた時は圧倒されました。中山道大湫宿の町並みのほぼ中央部にあり、町のシンボルとして、この大湫神明神社のご神木があります。幹まわり約11メートル、樹齢670年、かつては40m以上もの高さがあったとされます。

令和2年7月11日に起きた大豪雨の影響で根本から倒れてしまったのですが、木は民家を避けるように倒れ、奇跡的に怪我人はいませんでした。そのニュースを知った頃、ちょうど僕は巨木信仰にまつわるリサーチをしていたタイミングで。日本各地を巡るフィールドワークをする中で、大湫という場所に巡り合いました。僕が帰国した時期と、岐阜大湫町のシンボルである神明大杉が倒れた時期がとても近かったこともわかり、「これは行かなければ」と感じて訪れたのが最初です。

現在、大湫神明神社にある大杉は倒木後、その木の一部を地元住民たちの力で保存したもの

――現在は倒木した木が建設されている状況ですが、佐藤さんが訪れた時、大杉はまだ倒れている状態だったとか。その時の印象はいかがでしたか。

今は穏やかですが、当時はまだ周囲も壊れて整備されていない状態でした。大きな生命の塊というか、主が横たわっているようで……。言葉にするのは難しいですが、これ以上のものには絶対に出合えないっていうような、不思議と惹きつけられる感覚がありました。

倒れていた当時の大杉

「信じる」という行為の危うさと不思議さ

大杉のすぐ隣に透き通った池がある。「この地域は湧水が綺麗なんです。大杉も倒れるまでは太さから樹齢1000年以上と言われていたのですが、どうやらこの水を吸って普通のスギの木よりも大きく成長していたみたいです」と佐藤さん

ーー巨木信仰にまつわるリサーチをされてきた背景をお聞かせいただけますか。

ロンドンに10年間住んでいた経験が大きく影響しています。当時は歴史的建造物のデジタルアーカイブをする仕事をしていました。ピラミッドやイタリアの大聖堂、マヤの遺跡など、世界中のさまざまな場所を訪れる中で、その土地固有の宗教観や世界の見方に触れるようになりました。同時に、自分自身に根ざした信仰とは何か、という問いを深く考えるようになったんです。

特にきっかけとなったのは、コロナ禍でのロックダウン中に、僕自身の身体に向けられる視線が変わったことです。アジアからコロナウイルスが広がったという情報が先行し、街を歩いていると口元を覆われたり、顔を背けられたり……。情報が拡散され、それを信じた人が僕に対して行動を起こす、その「信じる」という行為に、危うさと同時に不思議さを感じました。信仰というと大袈裟ですが、科学を信じることも、ある種かつての神々と同じように、僕たちが何かを信じていることにほかなりません。そうした「信じる」ことと、自分自身がどう向き合うべきか。それが大きな背景にあります。

ーーそこから、宗教観や死生観などについても考えるようになったと。

そうですね。ただ日本にいると、そうした宗教観や死生観は共有されていることが多いじゃないですか。しかし、多様な文化が根付くロンドンではそうではありませんでした。移住して間もない頃、トルコ人の友人に「神を信じるか?」と聞かれました。日本では日常でそんな会話はしないのでびっくりしながらも、「信じていないかな」と答えると、「お前とはブラザーになれると思ったのに......」と否定的なニュアンスで言われてしまったことがあります。そうした日常の些細な積み重ねの中で、自分が育った背景と、宗教や文化によって形成される世界観との違いを強く意識するようになりました。

ーーそうした経験から、日本の巨木信仰へと関心が向かったのはなぜでしょうか。

帰国してすぐの9月に親しかった祖父が亡くなり、「死」が身近なものとして迫ってきたんです。その時、ふと「そういえば、御神木ってなんで存在するんだろう?」と思ったんです。ヨーロッパではあまり見かけない、木にしめ縄を巻いて崇拝する文化。そこから、諏訪大社の御柱や住吉大社の楠木など、日本各地の古い信仰を巡ってみようと思ったのがきっかけです。

幻想として描いていた「日本的な場所」

今回のインタビュー場所として町の人が貸してくれた古民家へ向かう

ーーそもそも普段のリサーチはどのような形で行っていますか。

「リサーチ」というと大袈裟に聞こえますが、実際は現地をぶらぶら歩いて写真を撮ったり、地域の方から話を聞いたり、図書館にこもって資料を読み込んだりします。地域の図書館だけでなく、地元である札幌の図書館の資料やデータベースも活用しますが、現地に行くと意外と昔の資料が残っていたりするんです。歴史的な記述だけでなく、時間軸や領域を縦横無尽に、ある意味無秩序に広げていくことを意識しています。そして、ある時にそれらが収縮して、一つの作品に結実する。

《Entangled Dimensions : 縺れた次元》

例えば、この《Entangled Dimensions : 縺れた次元》という作品も同様です。リンゴを型取りし、そのリンゴを自分で食べて腐らせて、再び最初の型の中に戻して硬化しました。僕が住む札幌のエリアの歴史を調べると、かつて遊郭があり、その前はリンゴ園だったことが分かりました。開拓使が導入したリンゴは、栄養価が高く、保存も効くため、札幌の名産だったんです。しかし時代が流れ、政府の要人や屯田兵が増えるにつれて、かつてリンゴ園であった所に娯楽の場として遊郭が誘致されました。この作品は、その遊郭のあった場所にある青果店でリンゴを買い、自分で食べて、元の型に戻すことで、土地に紐づく物語や意味、そして「もつれた次元」を表現しています。ちょうどハマスがイスラエルを襲撃した時期にこの作品と向き合っていて、現代の僕たちが土地と物語の向き合い方を考えるきっかけにもなる作品だと思います。

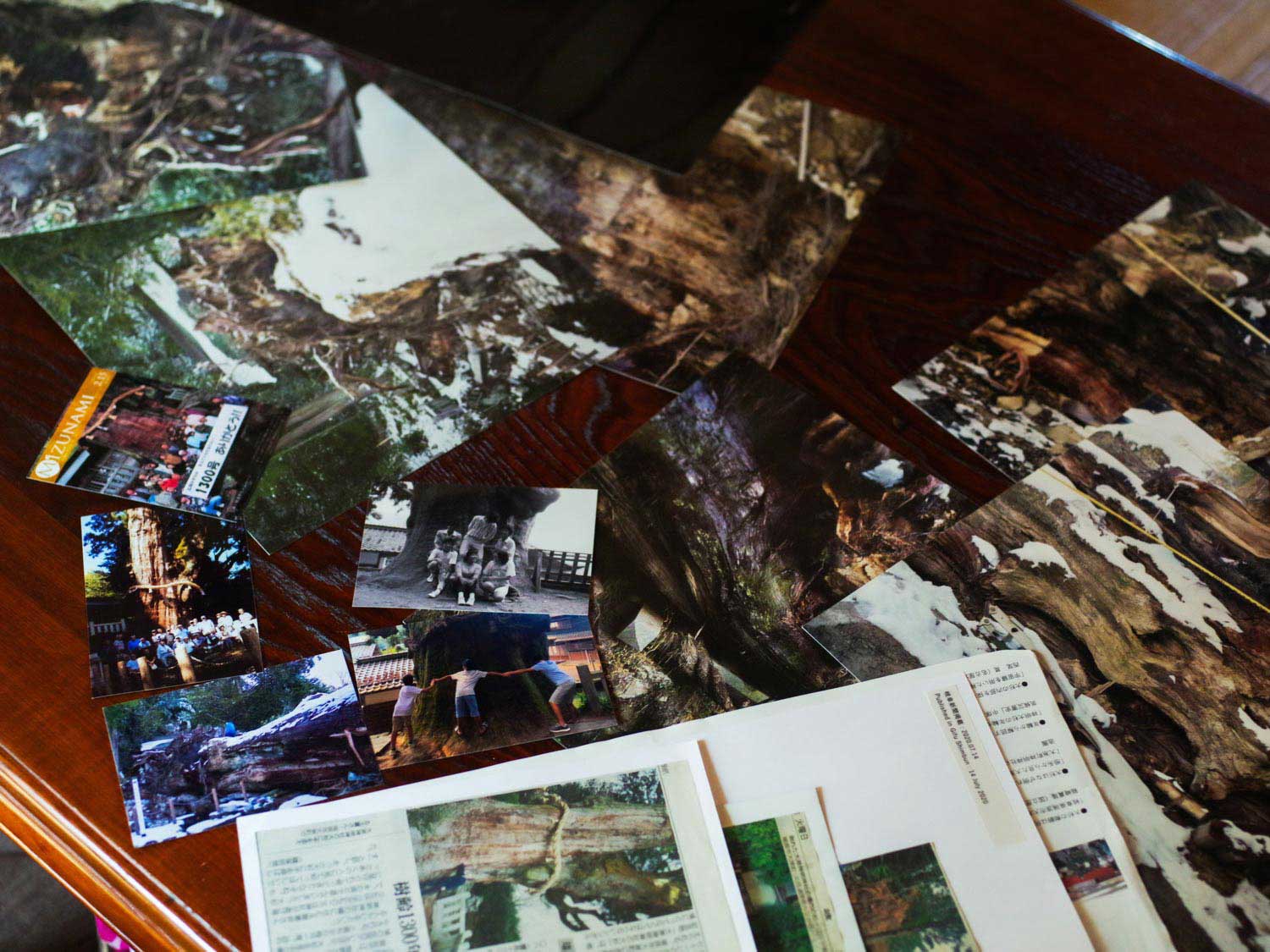

大湫神明神社についてリサーチした際の資料。写真下は町内の広報誌で、佐藤さんが滞在中、どのような人物かを紹介する目的で連載をしていた

ーー大湫神明神社の大杉から生まれた作品として《おもかげのうつろひ》と《Physis》があるとお聞きしました。

《おもかげのうつろひ》は、倒れた状態の大杉を3Dスキャンして制作しました。3Dスキャンは物体の表面の点座標の集合体であり、表皮の形状でしかありません。しかし、そのデータを断片的に用いて空間に構成すると、ただ白いペラペラの物体に見えるものが、資料や意味が構築されることで、横たわる大杉の存在として現れるんです。一度そう見えてしまうと、もうそれ以外には見えなくなる。それは鑑賞者の心の中で常に移ろい続ける「面影」であり、大杉と人々の心の両方を意味するダブルミーニングとして制作しました。

《おもかげのうつろひ》写真提供:株式会社 資生堂 撮影:加藤健 Courtesy of Shiseido Company, Limited Photo by Ken Kato

《Physis》は、大杉の再建の過程で生まれた作品です。再建に至る中で、切られた部分の部材がまだ保管してあることを教えていただきました。その場所に樹木医さんにも同行していただき、素人である僕が見る木と、樹木医さんが見る木の違いに興味を持ったんです。樹木医さんは、木が傷ついた時に自らかさぶたのように樹皮を覆っていく「カルス」という部位を見ていた。《Physis》は、その作用が働いている大杉の部材を現地で探し、ピックアップし、樹脂で包んだ作品です。

《Physis》

ボコっと丸い形状の箇所が「カルス」

ーーリサーチでは、だいたい何回くらい大湫町を訪れたのですか。

7回くらいでしょうか。最初の頃は近くのホテルに泊まり、山を歩いて登って様子を見て帰る、という感じでした。後半は、今いるこの場所(宿場町)に泊めていただいたり、お茶工場だった倉庫を作業場として借りたりと、より長い期間滞在させてもらうようになりましたね。

大湫町を歩く佐藤さん

ーー最初は駅から宿場町まで歩かれていたとか。

それは、非合理的なこと、一見意味のないことを一度やってみて、その身体感覚を大切にしたいという思いからです。中山道大湫宿は、JR中央線の最寄り駅から歩いて1時間ほど。中山道という歴史ある道を、昔の人がどのくらいの疲れで登ってきたのか、それを体感したかったんです。山登りをした後って、見える世界が少し変わるじゃないですか。車で来るのとは、旅の時間が全く違うだろうなと思って、最初の頃はそうやって登っていました。実際、野生動物への恐怖など、人間社会の範疇を超えた感覚に触れることで、日常の凝り固まった感覚からスッと抜けていくような体験がありました。

ーーこの土地の魅力を、特に「歴史の地層」という観点から、どのように捉えていますか。

北海道で生まれ育った僕には、故郷の景観や歴史に対してコンプレックスがありました。1980年代に開発が進んだ「ニュータウン」で育ったので、テレビで見る「日本的な家屋」とは違う暮らしで、どこか帰属意識の薄さや疎外を感じていたんです。それが、北海道を出てイギリスで建築を学び、土地との関わりや空間について知りたいと思ったきっかけにもなりました。

大湫は故郷ではないけれど、僕が幻想として描いていた「日本的な場所」が色濃く残っているという感覚があります。細い道に昔の宿場の跡が並び、車の通行を前提としない道の作り方をしている。身体経験を伴ってこの土地固有の歴史や文化に触れさせてくれる、貴重な場所だと感じています。

Information

佐藤壮馬

「世界は環のまわりでまるくなっている -The world is round around the round being-」

松坂屋の歴史や尾州の繊維文化などを手がかりに、「衣(ころも)」を媒介として展開する巡回型インスタレーションです。

長い歴史と蓄積を、佐藤自身の視点と身体的な経験を通して現代に編みなおす試みでもあり、かつて結びつくことのなかった遠く離れた場所や時間が、繊維をめぐる旅を通して静かに縒り合わされていきます。

会場全体は円環を成すように構成されており、計8カ所に設けられた展示では、素材の根源に立ち返りながら、繊維のたどってきた多層な時間や物語、場所との関係を静かに呼び起こし、「衣」に宿る記憶や循環を見つめ直します。

「衣=文化と生活を結ぶ媒介物」という視点から、布という身体の外皮をめぐって交錯する過去と現在、個と社会のあわいをたどるようにして、現代の衣服の出自や流通、そしてその先にある未来への問いが静かに浮かび上がります。

会期:2025年7月16日(水)~

場所:松坂屋名古屋店(愛知県名古屋市中区栄3丁目16-1)

詳細はこちら

ARTIST

佐藤壮馬

アーティスト

個や集合体の環境に内在する不可視で自明ではない領域への関心から、分野横断的な調査やフィールドワークを伴う制作過程を経て、現実のもつれを混交させた創発的な媒介/空間/関係性を生みだす試みを行っている。 近年の主な活動に、第23回文化庁メディア芸術祭アート部門審査委員会推薦作品選出(2020)、KyotoSteam2022(京都市京セラ美術館)、第16回shiseido art egg賞グランプリ(2023/資生堂ギャラリー)、VOCA展(2025/上野の森美術館)など。

新着記事 New articles

-

CAMPAIGN

2026.01.23

みなさんの「わたしの推しアートスポット」を教えてください! / ARToVILLA公式Instagramキャンペーン開催中

-

SERIES

2026.01.21

アーティスト田中悠 編 / 連載「作家のアイデンティティ」Vol.42

-

SERIES

2026.01.21

五十嵐威暢はどうして立体に魅せられたのか。麻布十番のKUMOを眺める / 連載「街中アート探訪記」Vol.48

-

NEWS

2026.01.21

大丸東京店で5名のアーティストによる展覧会が開催 / 日常の中の「ほんのちょっぴり」に目を向ける豊かな時間

-

NEWS

2026.01.21

「ART SHINSAIBASHI」が大丸心斎橋店で開催 / 国内外で注目されるアート作品が集結!

-

SERIES

2026.01.14

「ツルツルよりザラザラが好き」作家・徳谷柿次郎が語る、自分の意思を選び取る生き方 / 連載「わたしが手にしたはじめてのアート」Vol.43