- ARTICLES

- 【前編】バンド少年は美術家になり、そしてポップ・ミュージックを奏でる / 連載「作家のB面」 Vol.30 立石従寛

SERIES

2025.01.29

【前編】バンド少年は美術家になり、そしてポップ・ミュージックを奏でる / 連載「作家のB面」 Vol.30 立石従寛

Photo/Kyouhei Yamamoto

Edit/Eisuke Onda

Illustration/sigo_kun

アーティストたちが作品制作において、影響を受けてきたものは? 作家たちのB面を掘り下げることで、さらに深く作品を理解し、愛することができるかもしれない。 連載「作家のB面」ではアーティストたちが指定したお気に入りの場所で、彼/彼女らが愛する人物や学問、エンターテイメントなどから、一つのテーマについて話を深掘りする。

今回訪れたのは自然豊かな長野県・軽井沢。この場所で音楽制作を行っているのが美術家・音楽家の立石従寛さん。昨年はじめたポップ・ミュージック活動「.jvkn」や、その音楽のルーツについて伺った。

三十人目の作家

立石従寛

2017年以降、仮想と現実、自然と人工、制作と運営など、相対する境界の合成をテーマに、インスタレーションやサウンドアート、映像表現など、さまざまなメディアで発表を行う。一方で企業と共同したプロダクトの制作や、オルタナティブスペースの運営、音楽制作など幅広く活動。2024年からはポップ・ミュージック名義「.jvkn」としても活動をスタートさせる。

奥津渓の自然にインスピレーションを受けて制作したサウンドインスタレーション《跡》(2024/森の芸術祭 岡山) Photo by Takeshi Asano

軽井沢で制作したアルミ・樹脂パンチングボードのホワイトキューブ《In(to)stallation》(2022)。環境の変化によって蔦が絡まったり、作品の表情も変わる

ポップ・ミュージック名義「.jvkn」のアーティスト写真 Photo by Ayaka Endo

大自然に囲まれた軽井沢の音楽スタジオ

軽井沢にある立石さんの自宅兼スタジオでお話を訊いた

――「作家のB面」にフォーカスする連載なのですが、従寛さんの場合はどれがB面なのかという……。

本当にそうですよね。なんだかすみません(笑)。

――ともあれ、今回はB面として音楽サイドを軸にお話を伺いたいと思っています。ここ軽井沢にスタジオを構えた背景からお聞かせください。

2020年までイギリスのロンドンに住んでいたのですが、コロナがあって、家族と一緒に日本に帰ってくることになったんです。当初は一時避難的に東京に住んでいました。ロンドンに住んでいたときの環境が、かなり大きい公園というか……公園という名前はついているけど、かなり広いところの近くに住んでいたので、日本でもそういうところに住みたいなと思って、軽井沢に来ました。ここら辺に移住される方は皆さん仰るんですけど、東京まで近いし、自然もたっぷりあるし、ということで。

――ロンドンでも自然豊かなところで暮らされていたんですね。

はい。子供たちもとてものびのび遊んでいたし、私もそこが好きでした。ここも光が綺麗だし、自然に身を置けるので気に入ってます。

スタジオの入り口にはアブラチャンの木があり、その枝や実からは柑橘系のようなスッキリとして微かな甘い香りがしてくる

音楽の原点はニルヴァーナ

――この部屋は音楽制作用のスタジオですが、最初から作ろうと考えていたのでしょうか?

考えていました。最初は軽井沢のアパートの上の階と下の階で2部屋借りて、上の階を生活用にして下の階をスタジオにしていて。その環境をそのまま移したようなかたちで家を建てました。基本的にはここですべて作っていますが、特殊な楽器の音を録りたいときなどは別の場所まで行くし、フィールドレコーディングのために外に行くこともあります。

音楽スタジオには、ギターやシンセサイザーやドラムから、手製のカリンバなど珍しい楽器も並ぶ

――音楽的なルーツはどこにあるのでしょう。

親の仕事の関係で今まで合計すると6ヶ国を行脚してきたんです。小さい頃は言語ができなくてもなんとかなってましたけど、 物心もついて、だんだんそうじゃなくなってくると、非言語としての美術というと大袈裟ですけど、ドラゴンボールを描くとか、ニルヴァーナを弾いてみるとか、バンド活動を一緒にやることで友達ができていって。日本人だけど、ちゃんとみんなとうまく友達になれたんですね。日本に帰ってからすぐはイジメ的なこともあったりしたんですけど、高校生の軽音楽部の大会で実績が出てきた結果、友達が増えました。幼少期は私にとっては、音楽が友達の輪を広げるための方法でした。そこが原点になっています。

立石さんが昨年スタートさせたポップ・ミュージック活動「.jvkn」。現在、『Distant』『集合論』の2曲を配信

――コミュニケーションのツールでもあったんですね。.jvknの楽曲を聴くと、どういうものに影響を受けてきたのかが想像できなかったのですが、原点がニルヴァーナというのが意外でした。

結構めちゃくちゃな感じだからルーツが見えにくいですよね(笑)。グランジ好きでした。

――いわゆるバンド少年だった。

パンクロック、メタルばかり聴いて、ダウンピッキング命みたいな(笑)。

――それ以前は楽器に触れたりはしていたのでしょうか。

小さい頃はピアノをやっていました。姉がピアノを習っていて、私もやりたいなと思って始めたんですけど、譜面通りに弾くのがあまり好きじゃなくて。 ありがたいことに当時のピアノの先生が、だったら耳で覚えてくれたらいいよ、という人だったんです。かつ、当時はクラシックにあまり興味なかったので、好きなゲーム音楽を弾くのでもいいと言ってもらえて、ドラゴンクエストとかファイナルファンタジーの曲を弾かせてくれました。小3くらいからはWindows 95でSinger Song Writerという音楽制作ソフトを使って、自分でゲーム音楽を耳コピして再現して楽しんだりしてました。

――そんなに小さい頃から打ち込みでも音楽を作られていたんですね。

子供なのでレベルは全然高くなかったですけどね。父が熱心で、時代はパソコンだということで、早くから家にパソコンがあったんです。アメリカに住んでいた頃、家にマッキントッシュがあったんですけど、家族の誰も使わないから私が使っていて、父親はそれを喜び、PhotoshopもSinger Song Writerも買ったろうと。彼のなかではビジネスマンとしてパソコンを使えるようになってほしいというイメージだったらしいんですけど、残念ながら逆効果でした(笑)。

――なにかを作るほうに興味が湧いてしまったと。ご自身で打ち込みをしたり、バンドをしたりする流れで、このスタジオにあるベースやドラムなど、ほかの楽器もひと通りできるようになっていたのでしょうか。

ちゃんと習ったのはピアノとギターぐらいで、あとは独学です。逆に今、はじめてドラムを習ってます。20年ぐらい勝手にやってきたから、あまりにも癖が強いので、基礎からやろうと思って。

――ドラムを自由に録音できる環境は素晴らしいですよね。都内の住環境ではすごく難しいことじゃないですか。

本当にそうですね。だから言い訳できないとも言えます(笑)。環境が整っているから、いいものを作らないといけないですよね。

再び音楽を始めるための勇気

慶應義塾大学を卒業後、社会人を経験して30歳のタイミングでロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートに入学し、アートの道へと進んだ立石さん。卒業制作で手がけた《To The Fog》が英国の現代アート賞「New Contemporaries 2021」に入選

――キャリアを考えると、現代美術の世界に入ってから音楽という順序になると思うのですが、幼少期から音楽を続けてきて、どこかで一旦離れるタイミングがあったのでしょうか。

高校生で作曲しはじめて、大学になるとしっかり活動していて、メジャーデビューみたいな話もあったのですが、いろんな関係で辞めることになったんです。それは挫折に近いもので、表立って音楽活動をするのが怖くなってしまったんです。そこから一度ビジネスの世界に入ってみたり、美術の世界に入ってみたりしてたけど、水面下ではずっと音楽を作ってはいたんです。

――作り続けてはいたんですね。

どこに発表するでもなく。14年くらいですかね。活動という意味ではどこにも出さず、二百曲以上は作ってました。自分がフロントに立って活動するのは怖かったのですが、ゆっくりと楽曲提供を始めるようになって、テレビや映画の劇伴も作ったりすることになりました。それこそ美術にも勝手に繋がってしまうのですが、美術方面で活動を続けていくなかで、自分の名前を出すことに対する抵抗が少しずつ、リハビリ的に和らいでいったんですね。それでようやく、もう一度やってみようと。

――それが.jvknの活動なんですね。美術のフィールドで、いわゆるサウンドアート的なアプローチで音楽活動を少しずつ取り戻されていったと思うのですが、.jvknの音楽はポップスですよね。そこまで振り切れたのはどうしてだったのでしょうか。

10代からずっと作り続けてきたのは歌ものが基本だったんですね。アンビエントだったり、いわゆるサウンドアートに近い音楽は20代後半から作っていったものなので、むしろ、やっと戻った感覚なんです。サウンドインスタレーション作るときやアンビエントを作るときは美術作品を作るときの頭に近いのですが、 ポップスを作っているときの頭はわりと別物と言いますか。文脈や背景をあまり考えないで作れるんですね。

「立石従寛」名義で制作した映画『燃えるドレスを紡いで』(関根光才監督、2024)の劇伴

――むしろポップスのほうが自然に出てくるものなんですね。ちなみに劇伴はどういうモードなのでしょうか。

それで言うと中間ですね。音楽的にエモくないといけない瞬間もありますし。私の中の捉えかたとしては、画が持っているリズムとか、人が話すリズムがあって、そこにある種の相対的なBPMを当てて音をはめていくみたいなイメージでやっています。そういう意味ではかなり美術的な面もかなりありますね。インスタレーションは、私のなかではメタルっぽくやっていて、結構「ドンシャリ」(*1)な感じなんです。

*1…….高音と低音を強調した音質のことで、荒々しいサウンドになる

――インスタレーションの音をドンシャリと表現するかたははじめてです(笑)。

すごく個人的で感覚的なことなのですが、建築家がよく言う「リズム」とちょっと近いかもしれないです。 柱のピッチがもたらすリズム、みたいなことというか。空間が持っているリズムに合わせて、ここはキックっぽい低音を置いてみよう、 ここは金物を置いてみよう、とか。作品の配置に対して音を配置するということなので、美術も音楽も結構同じことやっていると思うんですけど、ポップスだけはちょっと違うかもしれないです。

――ご自身の名前を出してポップスをやってもいいと思えたきっかけみたいな出来事はあるのでしょうか。

極個人的なことなのですが、音楽を出すことが一度怖くなってしまってから、ずっとトラウマ的なものになっていたんです。ここ数年で、体調がよくなってきたことでトラウマ治療を始められて、そこを解消できてきたことが大きいです。ポップスを世に出すことへの自信があるかと言ったらないんですけど(笑)、挑戦する勇気がようやく持てるようになったという感じですね。

――現代美術の道に入ったのも、もともと挑戦してみたくて、今しかないというタイミングで始められたわけじゃないですか。ポップスをリリースしたいというのも近いものがあったのかなと想像します。

仰る通りです。なにかを作らないと生きている意味がないなと。私が自分に対して思ってしまうんですよね。

後編では音楽とアートなど幅広く制作活動をする立石従寛さんの今後に迫る

ARTIST

立石従寛

美術家、音楽家

1986年生まれ、アメリカ・シカゴ出身。長野拠点の美術家、音楽家である。 仮想と現実、自然と人工、制作と運営など、相対する境界の合成をテーマに制作を行う他、アートスペース「The 5th Floor」や「TOH」の立ち上げ、暮らしの実験場「TŌGE」共同主宰、<木を食べる>フードプロダクトの開発など、無領域的に活動する。 主な美術作品に、浜辺に浜辺を積層させる「Beach on Beach」(2022)、霧に向かって私的モノローグを公共放送システムに乗せて発する「To The Fog」(2020)、森の中に鑑賞空間を持ち込む「In(to)stallation」(2022-)など。主な音楽作品に「Re: Incarnation」(森山未來演出、2021)、「燃えるドレスを紡いで」(関根光才監督、2024)。 英国の現代アート賞「New Contemporaries 2021」入選。英国Royal College of Art芸術修士号修了。2024年よりポップ・ミュージック名義「.jvkn」として活動。

新着記事 New articles

-

SERIES

2026.02.25

ダニエル・ビュレンの世界で最も無難なストライプをお台場で観る / 連載「街中アート探訪記」Vol.49

-

NEWS

2026.02.25

「ART ART TOKYO」が大丸東京店で開催 / 半年に一度のアートイベント!

-

NEWS

2026.02.25

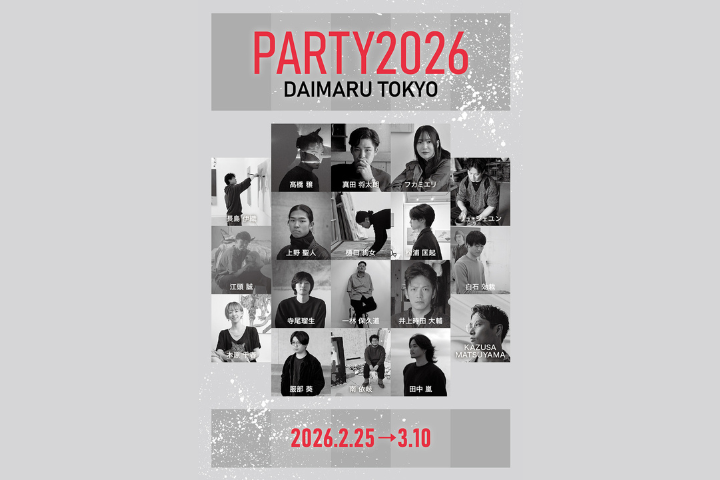

大丸東京店で 企画展「PARTY2026」が開催! / 気鋭の若手アーティスト18名による展覧会

-

SERIES

2026.02.18

アーティスト松山梨子 編 / 連載「作家のアイデンティティ」Vol.43

-

SERIES

2026.02.11

光と物質の「現象」が立ち上がる場所から、絵画のセカイへ / 連載「部屋は語る〜作家のアトリエビジット〜」Vol.3

-

SERIES

2026.02.11

「自分の手で、つぎはぎした空間は心地いい」オルネ ド フォイユ店主・谷卓の、未完成なものたちへの眼差し / 連載「わたしが手にしたはじめてのアート」Vol.44