- ARTICLES

- 【後編】 ポップスで美術と音楽の隔たりをつなぎたい/ 連載「作家のB面」 Vol.30 立石従寛

SERIES

2025.01.29

【後編】 ポップスで美術と音楽の隔たりをつなぎたい/ 連載「作家のB面」 Vol.30 立石従寛

Photo/Kyouhei Yamamoto

Edit/Eisuke Onda

Illustration/sigo_kun

アーティストたちが作品制作において、影響を受けてきたものは? 作家たちのB面を掘り下げることで、さらに深く作品を理解し、愛することができるかもしれない。 連載「作家のB面」ではアーティストたちが指定したお気に入りの場所で、彼/彼女らが愛する人物や学問、エンターテイメントなどから、一つのテーマについて話を深掘りする。

美術家・音楽家の立石従寛さんの軽井沢にある自宅兼音楽スタジオに訪れ、前編では音楽的ルーツや新しくはじめたミュージシャン活動「.jvkn」の背景を訊ねた。後編ではその音楽性の話、音楽と美術の間を行き来して考えたこと、そして立石従寛(.jvkn)という人物が見つめる未来について伺った。

自然体から生まれる.jvknの唯一無二な音楽性

――オリジナル曲を出してみようとなったときに、どんな音楽を目指したのしょうか。

それがまだわからないんです。正直、まわりからもめちゃめちゃ言われているんですけど、明確なものがないんですよね(笑)。

立石さんのデビュー曲『Distant』のMV

――どうしてこの音楽ができたんだろうということに興味があります。マルチ言語な歌詞もそうですし、なににも似てないと言いますか。

ポップスだけはまだ言語化してなくて、しないようにもしています。もう美術は……疲れるじゃないですか(笑)。死ぬほど言語化する作業なので。もちろん美術は今後もやっていきますけど、ポップスは可能な限り自分が気持ちいいものを目指しています。それは自分のためにやっているっていうのももちろんありますし、これは最近ようやく大人になって思ってきていることですが、自分の気持ちいいという感覚に近い人は、そんな多くないかもしれないけど少なからずいるだろうと。だったら私の最大限気持ちいいものを作ったら、誰かにとっての100%にはなれないにしても、60%くらいは届くかもしれないし、少なくとも自分の100%は目指せるので、それをやってみようという感じなんです。

――おもしろいなと思うのが、個人的には美術のほうが抽象的なイメージがあって、ポップな音楽を作ることは組み立て作業に近いところが多分にあると思うんです。でも、お話を聞いていると逆と言いますか、自然と出てくるほうはむしろポップスなのかなと。

私は完全にそうですね。たぶん、スキル的には美術のほうが高いはずなんだけど、やっぱり根は音楽の人なのかなと思ってます。逆に美術はものすごく構造的に考えていて。美術はかなり頭で作っていて、現場に行ったときになるべくその構造を壊していく作業をしながら作っていくんですが、 まわりのガチガチな美術勢はそれを感覚的にできるから羨ましいなと。ああ、こういうのをセンスでできちゃうんだ、みたいな。私は一度組み立てないと、すごく自己満足的な作品になってしまうのがわかっているんです。もちろん音楽も構造的な面があるんですけど、私の場合はそっちは感覚的にやれるんですよね。幼少期からやってきたので、できるのかもしれないですね。

――英語と日本語が混ざった歌詞も、おそらく自然とこうなったということですよね。

そうですね。普段から喋りながら頭のどこかで英語的なニュアンスを日本語で話してたり、日本語的なニュアンスを英語で喋ったりしてしまっていて。最近ようやくそれに気づいたんですけど、今、日本語を話してるけど、頭では英語を使ってるわ、みたいなことがよくあるんですよね。

――どういうことでしょうか。

これは余談なんですけど、友人と話していて、日本語って「すみません」に対する返答がいろいろあるじゃないですか。で、友人が「すみません」と言ったときに、本当は相手に 「いや、こちらこそすみません」と言ってもらいたかったのに、「大丈夫ですよ」と言われて、なんでやねんって思ったりと。それはすごく思い当たるんですよ。そのシチュエーションにおいては、英語だと「That's OK.」になるので、「もしかして、その相手の人って帰国子女?」って聞いたら、「そうだ」と。要は、英語的な感覚を日本語で喋っただけだったという。

――いわゆるロスト・イン・トランスレーションが起きていたんですね。

そうそう、まさに! 歌詞もそんな感じで言葉が混ざるんですよね。

美術も音楽も、どちらもA面にしたい

――音楽にしても美術にしても、この、どこにも属していないスタンスが独自だと思います。

だから、寂しいっす(笑)。特に.jvknの活動を始めてからは、あえてだと思うんですけど、美術方面で紹介されるときは「従寛は音楽家で」と言われるし、音楽コミュニティでは「従寛は現代アートをやっていて」って言われるんですよね。寂しいですけど、それもいいかなって。それこそ私のなかでのB面というのは、最終的にどっちがA面だったっけ、B面だったっけっていう話であるのと同時に、A面を作る作業の過程だと思っていて。

――なるほど、作る過程ですか。

音楽と美術って、なんだかんだで離れているじゃないですか。お互いにリスペクトはあるし、なにかしらの憧れもあるけど、すごく離れていると思うんです。それを統合すべきだとは思っていないんですけど、統合するような人が美術側から出てこないかなと思っていて。音楽側から美術にやってくる人はいると思うんですよ。すごくわかりやすい例でいうと坂本龍一さんとか。彼の頭の中にある仮想的な音楽空間を美術的に表現するとかはある。あるいは最近のわかりやすいところだと、YOASOBIが周年ライブにCON_を起用するとか。

でも、美術業界のほうから音楽に、しかもアンビエントとかじゃなくて、ゴリゴリの王道としてのポップスに挑戦している人って、私はほとんど知らないんです。可能ならばそれになりたいなと思うし、できることってきっとあるはずで。カニエ・ウエストがシアターライクでパフォーマティブなステージを作ったりしますが、美術の人間からしたら結構すぐにできるはずのことで。その感覚で音楽を作ってみるとか、ライブをやってみるとか、そういうことはできないかなと思ってます。

デビュー曲『Distant』のMVは金沢21世紀美術館で撮影された

――たしかにポップスで領域を跨ぐというのはチャレンジングですね。

どうやったらそれできるんだろうなっていうのはよく考えます。今のところ私のなかでは美術も音楽もB面になってしまっているから(笑)、どうやったらそれをA面にしていけるかなと。寂しいと言いましたけど、スイッチングできるこの状況が楽しくもあるんですけどね。

――クリエイティブディレクターの陳暁夏代さんとのポッドキャスト「百百」はどういう位置付けになりますか?

話が戻ってしまうのですが、音楽とか美術含めてアートから退いた時期は、障害があって挫折したというのがひとつと、私は言語が得意でなかったからこそ日本語も英語も頑張ったというか、なんなら非言語的なものいらなくない? くらいになっていた時期があって。結局はそれも越えて、どこまでいっても言語で表せないものこそを表したいなと思っていま活動しているんですけど、ポッドキャストはその意味で、言語にしかできないこともたくさんあると思って、いろいろ話してます。書くのはあまり得意ではないので、喋りで。

以前は言語ができないからこそのアート、私にとっては、言語から逃げた結果のアートでした。つまり、言語ができたらアートはやる必要ないというところまでいってしまったけど、いまはそうじゃなくて、言語にしかできないこともやりたいし、音楽でしかできないこともやりたいし、美術でしかできないこともやりたい。でも、じつはあまり考えてなくて、やりたいことをやったらこうなっただけだったりもします(笑)。

作家性はジョジョのスタンドでだいたい説明できる

――従寛さんはThreadsで「美術作品、あるいはアーティストステイトメントのプランで困ったら自分のスタンド能力を考えろ。〜『名詞』でも『形容詞』でもなく『動詞』に作家としてのヒントがある」と綴られていましたが、それについてもう少し詳しくお聞きしたいです。

『ジョジョの奇妙な冒険』のスタンドって発明じゃないですか。そもそも美術作家とスタンド使いってすごく似てるなと思っていて。美術作家として極めていけばいくほど、最終的には巡り巡って自分の手癖だったり、思考癖に回帰されるなと思うんです。可能な限り自分の中でベクトルを発散させて異なる作品を作っていっても、あとから見たときに、あの人は浮かす作家だったんだね、縛る作家だったんだね、融合させたい作家だったんだねとか、動詞に帰結するような気がするんですね。それを考えると、スタンド使いがめちゃくちゃ近いなと(笑)。たぶん、荒木飛呂彦さんは動詞で考えている気がします。人を「読む」 スタンドのヘブンズドアーとか、「滑らかにする」ソフト&ウェットとか。もちろん名詞で括られる作家もたくさんいて、たとえばナム・ジュン・パイクはテレビを使う人だったりしますけど、テレビだけだとオンリーワンにはならない気がするんです。テレビを使うことが目的なのではなくて、テレビを使って情報を変形させるとかでなければオンリーワンにはならないですよね。

――なにを表現するにしても、その人の作家性は動詞に出るというのは納得です。クレイジー・ダイヤモンドは「直す」スタンドですが、直したいという人間性が宿ってますよね。

そうそう。その人の生き方とか、生き様とか、思考の癖とか、したいこととかを極限まで高めて、他を削ぎ落としていった結果、出てくる能力がスタンドだと思うから、それって美術作家も一緒だと思います。単純に、世界に対してお前はどう向き合いたいんだということを突き詰めていくと作品になっていくと思います。

――ご自身はどういうスタンド使いだと思いますか?

さすがに厨二がすぎるのでSNSには書かなかったんですけど、まずスタンド名がニルヴァーナなんです(笑)。技の名前が「ミクロとマクロを行き来する時」。能力内容は、対象である非生物が持っている抽象的なレイヤーをひとつだけ変更することができる。それがやりたいことなんです。

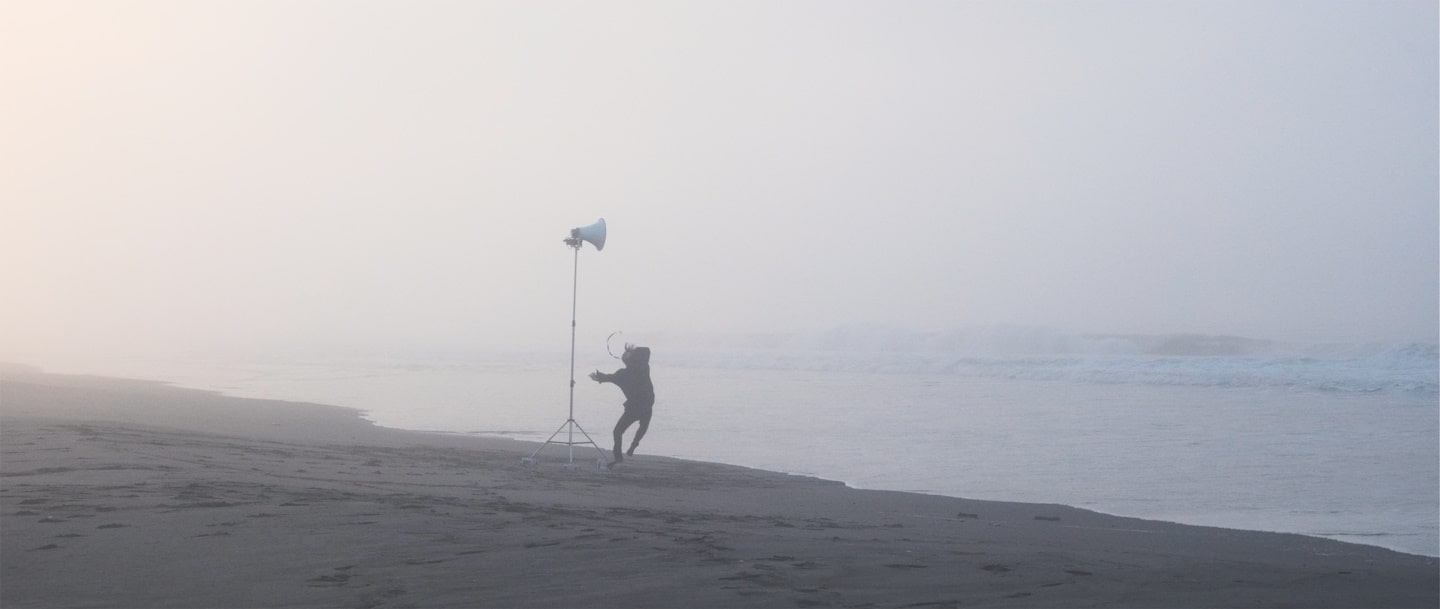

勝浦の浜辺にユートピアのような浜辺を積層させた《Beach on Beach》(2022/海岸線アートプロジェクト)

――従寛さんの《Beach on Beach》はまさにそういう作品ですよね。

そうなんです。たとえばコーヒーが対象だとしたら、コーヒーというものが持っている、抽象的な属性……液体である、黒いものである、豆からできている、こういう匂いがある、というあらゆるレイヤーがあるじゃないですか。そこの黒い豆というところだけを赤い豆にするとか。あるいは液体というところだけ変えて固体にするとか。それって漫画的にもおもしろいな、なんて思ったりします。

――その補助線を引くと、AIを用いて写真を加工してみるとか、音楽にちょっとした違和感を残すとかも繋がっている感じがします。

すごく平たく言うと、見方を変えたいんですよね。ちょっと離れて、こういう見方もできるよねって言いたいだけなんです。

霧の向こうにある、戻れなくなった地に向かって、公/私、静/動、実/虚が織り交ざる想いを投げかける映像作品《To The Fog》(2020)

――最後に2025年の展望をお聞かせください。

春夏には.jvknとしての1stEPを出そうと思ってます。それと、まだ確定ではないのですが、美術と音楽を統合していくひとつの布石として、サウンドインスタレーション兼ライブ会場みたいな取り組みを定期的にやっていきたいなと思っています。ギャラリーよりもライブハウスに近いところでしっかり美術をやって、ライブもちゃんとするということをやっていきたいなと考えています。音楽も美術もA面として見てもらえるような活動をしたいですね。

ARTIST

立石従寛

美術家、音楽家

1986年生まれ、アメリカ・シカゴ出身。長野拠点の美術家、音楽家である。 仮想と現実、自然と人工、制作と運営など、相対する境界の合成をテーマに制作を行う他、アートスペース「The 5th Floor」や「TOH」の立ち上げ、暮らしの実験場「TŌGE」共同主宰、<木を食べる>フードプロダクトの開発など、無領域的に活動する。 主な美術作品に、浜辺に浜辺を積層させる「Beach on Beach」(2022)、霧に向かって私的モノローグを公共放送システムに乗せて発する「To The Fog」(2020)、森の中に鑑賞空間を持ち込む「In(to)stallation」(2022-)など。主な音楽作品に「Re: Incarnation」(森山未來演出、2021)、「燃えるドレスを紡いで」(関根光才監督、2024)。 英国の現代アート賞「New Contemporaries 2021」入選。英国Royal College of Art芸術修士号修了。2024年よりポップ・ミュージック名義「.jvkn」として活動。

新着記事 New articles

-

SERIES

2026.02.25

ダニエル・ビュレンの世界で最も無難なストライプをお台場で観る / 連載「街中アート探訪記」Vol.49

-

NEWS

2026.02.25

「ART ART TOKYO」が大丸東京店で開催 / 半年に一度のアートイベント!

-

NEWS

2026.02.25

大丸東京店で 企画展「PARTY2026」が開催! / 気鋭の若手アーティスト18名による展覧会

-

SERIES

2026.02.18

アーティスト松山梨子 編 / 連載「作家のアイデンティティ」Vol.43

-

SERIES

2026.02.11

光と物質の「現象」が立ち上がる場所から、絵画のセカイへ / 連載「部屋は語る〜作家のアトリエビジット〜」Vol.3

-

SERIES

2026.02.11

「自分の手で、つぎはぎした空間は心地いい」オルネ ド フォイユ店主・谷卓の、未完成なものたちへの眼差し / 連載「わたしが手にしたはじめてのアート」Vol.44