- ARTICLES

- 意味だらけの世界には「余白」が必要。twililight店主・熊谷充紘の本から広がったアートの世界 / 連載「わたしが手にしたはじめてのアート」Vol.34

SERIES

2025.04.09

意味だらけの世界には「余白」が必要。twililight店主・熊谷充紘の本から広がったアートの世界 / 連載「わたしが手にしたはじめてのアート」Vol.34

Edit / Miki Osanai & Quishin

Photo / Daisuke Murakami

自分らしい生き方を見いだし日々を楽しむ人は、どのようにアートと出会い、暮らしに取り入れているのでしょうか? 連載シリーズ「わたしが手にしたはじめてのアート」では、自分らしいライフスタイルを持つ方に、はじめて手に入れたアート作品やお気に入りのアートをご紹介いただきます。

お話を聞いたのは、三軒茶屋にて本屋&ギャラリー&カフェを備えた『twililight(トワイライライト)』を営む熊谷充紘さん。村上春樹さんの『風の歌を聴け』の表紙からアートの世界にのめりこんでいったという熊谷さんは、本の表紙を手がけるアーティストの作品を多く手にしています。

「アートとは、意味だらけの社会に束の間のうわの空をくれるもの」と語る熊谷さん。アートから得られる心の余白が大切だと考え、お店づくりにも活かされている様子が伺えました。

千原徹也 / 連載「わたしが手にしたはじめてのアート」Vol.33はこちら!

# はじめて手にしたアート

「2頭のクマの絵が、夫婦の”新しい家”をつくってくれる予感がしたんです」

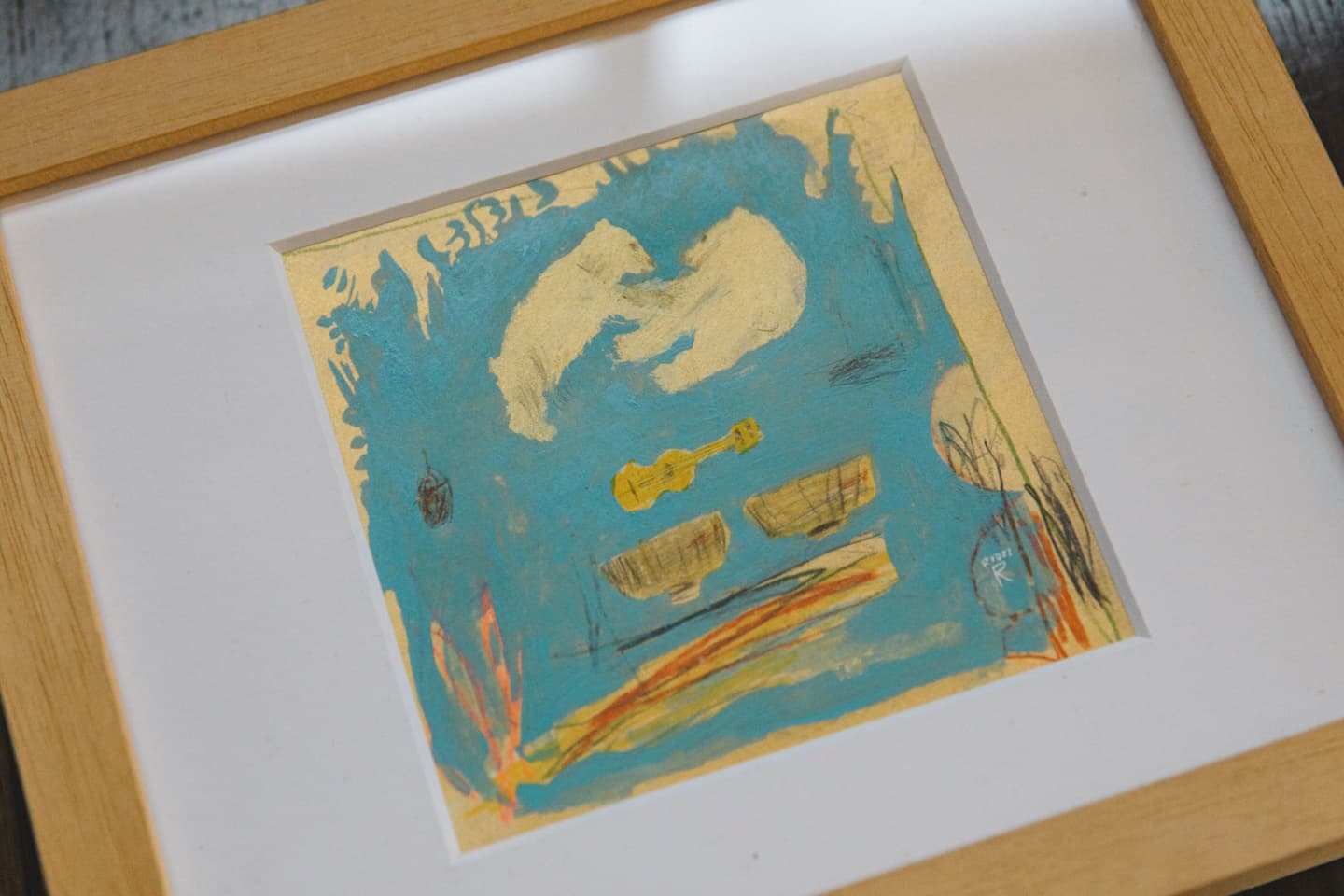

人生ではじめて購入したアートは、絵本作家である荒井良二さんの絵です。

当時は、大学時代から14年ほど住んだ東京を離れて、地元の愛知に戻ったばかりでした。両親が祖父の家に引越すことになり実家が空いたため、そのタイミングで付き合っていた彼女と結婚して、ふたりで暮らしはじめていたんです。

僕としては「妻は僕の名字(熊谷)に変わって、さらには僕の実家に住むということで疎外感を感じることもあるんじゃないか」と気になっていて……。そんなときにふたりで出かけた京都の『nowaki』さんの展示で、荒井さんの絵に出会いました。

クマが2頭描かれていて、よく見ると器もふたつ並んでいる。「これからふたりで熊谷として暮らしていく家にこの絵があったら、夫婦の新しい生活をつくっていけるんじゃないか」と、玄関を開けて正面のところに飾ることにしたんです。

# アートに興味を持ったきっかけ

「本の表紙がアートへの入り口。イラストが本と自分との距離を縮めてくれた」

荒井さんの作品もですが、僕が好きなアーティストは本の表紙イラストを手がけている人が多いんですよね。それは、僕がアートに興味をもった入り口が、本だったから。

中学生のころ、村上春樹さんの小説『風の歌を聴け』の表紙を飾った佐々木マキさんのイラストを見て、本のイメージがガラリと変わりました。それまでは、本って国語の教科書に載っているような文豪たちが手がける格式高いものだと思っていたのですが、この表紙を見たときに「自分も本を読んでもいいんだ」と身近に感じられたんです。

そこからイラストレーションという仕事を知り、「HB Gallery」といったイラストレーションギャラリーにも興味をもち、気になるアーティストの作品を追いかけていきました。

それと同時に、中高生の頃は村上春樹さんや翻訳家の柴田元幸さんが訳したアメリカ文学を、貪るように読んでいました。

愛知県の企業城下町で育ったのですが、多くの人が地元企業に就職することを目指すなか、将来が決まってしまっているような窮屈さと疎外感を感じていました。そんなとき、ポール・オースターの『ムーン・パレス』を読んで、国も時代も違うのに自分と同じ感覚をもっている人がここにいる、と感動して。本を通じてヒッピーやビート・ジェネレーションといった旧来の価値観を揺さぶるような活動にも出会い、窮屈と感じる環境から外れてもいいと思えたんです。

また、アンディ・ウォーホルのファクトリーやパリのサロン文化のような、いろんなアーティストが出入りして新しいものが生まれていくような場所を知り、憧れを抱くようになりました。

会社員を辞めてからは銀座で「ignition Gallery」を立ち上げ、アーティストの作品展やトークショーを企画したりしていました。みんなで実験しながら何かをつくりたい、楽しみたいという気持ちがずっとあって、それはtwililightの店づくりにもつながっていると思います。

twililightのギャラリーでは2、3週間に1度くらいのペースで展示が入れ替わる

# 思い入れの強いアート

「試行錯誤の過程が追えるクリエイターの作品に惹かれます」

消費者だけではなく生産者になることで見える世界が変わると思っています。

僕自身、店を始めたことで自分にもやってみることができるという手応えを得ることができましたし、お客さんにも何か作り手になるようなきっかけを提供できたらと思っています。どうしたら自分の手で人生を作ることができるか。だから、アーティストの試行錯誤の過程が追えるような作品に心惹かれます。

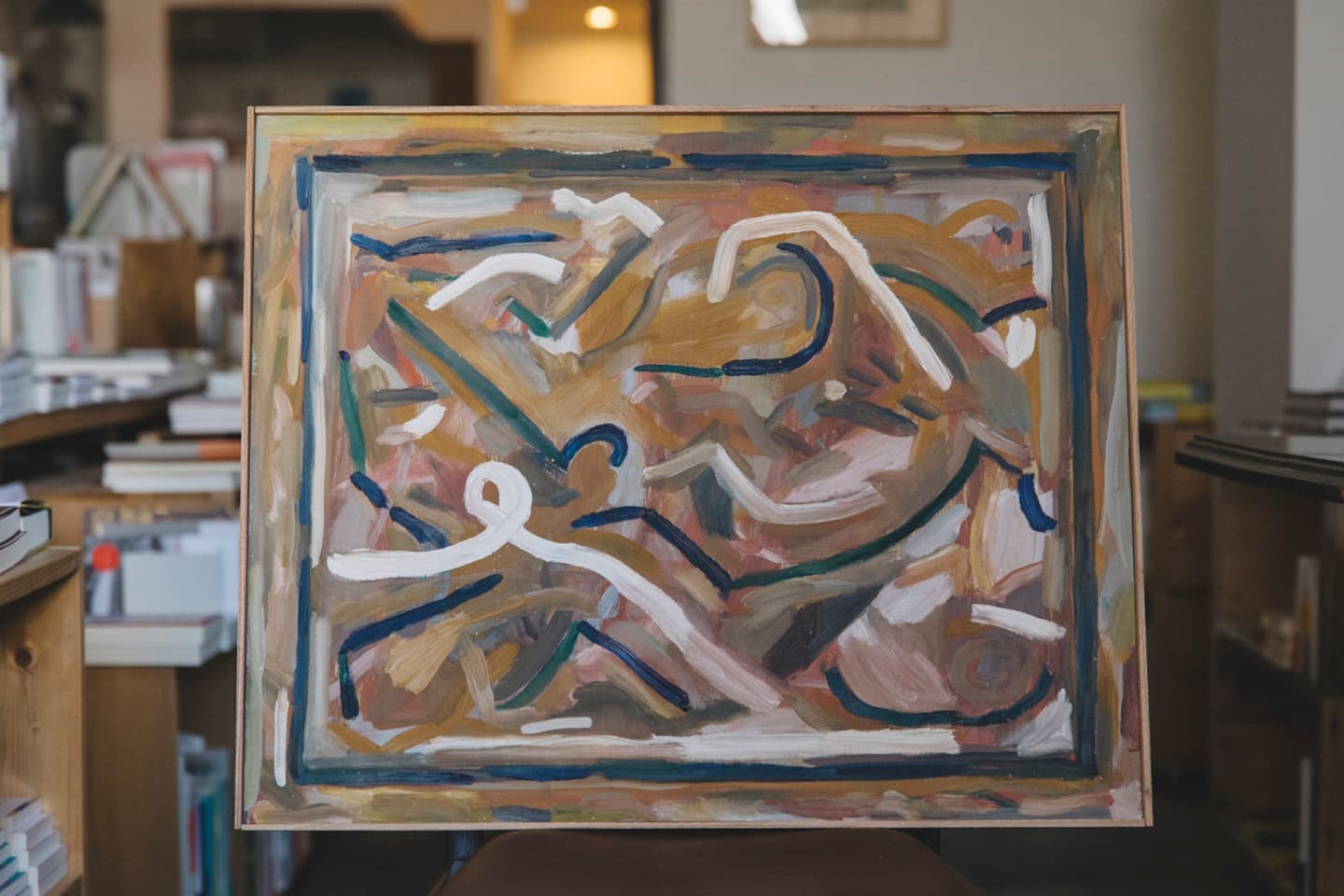

たとえば、nakabanさんが2020年に描いたこの作品。

nakabanさんは「旅と記憶」をテーマに、主に風景画を描いてきた作家さんですが、こちらははじめての抽象画。抽象画は一見何が描かれているかわからないから、描く人にとっては、作品がどう受け止められるかは不安に感じる部分もあるんじゃないかと思う。でも、わからないからこそ観る人とわかちあえる部分があるんじゃないか、そこに踏み出したんじゃないかと、勝手ながら勇気づけられました。

「自分で企画したイベントに関わったアーティストの作品を購入することも多い」と熊谷さん。写真は狩野岳朗さんの抽象画。2019年、原宿のVACANTが閉館する際に企画した柴田元幸さんの朗読フェス中にライブペインティングで描かれた一枚

2017年に企画したトークイベントのメインビジュアルとして描かれた横山雄さんの絵。「最近の個展では線の抽象画を描いている横山さん。その絵も購入したのですが、これはいわば第1シーズンの時期。今では描かれないモチーフの作品だと思います。同時代のアーティストは変化の過程を並走できることが嬉しい。変わったなというタイミングでその都度購入することが多いです」

僕は夢や目標があると、苦しくなってしまうタイプ。それよりも、今この瞬間も夢の一部にいると思っていたい。100%の夢に向かって逆算して日々を過ごすよりも、今、目の前にあることにチャレンジしたら、未来の夢は101、200と膨らんでいく。今がより輝き出す気がしてくる。

アートをつくる人も、そういうふうに一瞬一瞬を切り開きながら作品をつくっているはずで、それは人生を自分の手元に引き寄せる行為だとも思う。だからその試行錯誤に惹かれるんだと思います。

# アートのもたらす価値

「アートは意味だらけの世界の中で、束の間のうわの空をくれるもの」

先ほど紹介したアートは自宅に飾っているものですが、twililightの書店スペースでも随所にアートを飾っています。お店で扱っている本やグッズにまつわる作品がほとんどです。

twililightのWebサイトを飾る山口洋佑さんの作品は、お店の屋上の黄昏時の風景をイメージして描かれたもの

アートって「立ち止まる理由になる」と僕は思っています。壁に絵が架かっていれば、その前でぼーっとしていても変じゃない。情報過多で意味だらけの世の中に、束の間のうわの空を提供してくれるのは、アートだと思うんです。

意味から逃れて、わかりやすさからも逃れて、「答えはなくていい。曖昧なままでもいいんだよ」と教えてくれる。

# 日常に「余白」をもつということ

「曖昧さを許せなくなっている社会の中で、心に余白を取り戻せる場所でありたい」

曖昧さを許さない、白黒はっきりした世界に進んでしまうと、そこからこぼれ落ちてしまうものがたくさんあると思います。いつだって黄昏時のようにいろんなものが区切りなく混ざり合うひと時を提供できたらなと。

僕も地元では大きな流れに乗れずいつも端っこにいたような感覚があったし、同じように、白黒どちらにも属せない人やマイノリティの人はいる。twililihgtは、来てくれた人が自分の心に「余白」を取り戻す時間を提供する場所でありたいという思いでいるんです。

余白があることで、どっちつかずの自分を眺める余裕ができると思う。自分を眺める余裕ができると、他人のこともきっと想像することができる。アートがもたらしてくれる余白によって、既存の枠組みから自由になることができる。自分のことも決めつけないし、他人のことも決めつけない。

書店スペースは回遊性を重視したレイアウト。「店内を何度もぐるぐる回りながら、『なんでこのタイトルが気になるんだろう』と考えたり、『この表紙いいな』と立ち止まってみたり。ゆっくり自分自身と向き合って、少しでも息がしやすくなったらいいなと」

twililightの屋上では、買った本を読みながらコーヒーを飲むことができる

僕自身、コロナ禍で息が詰まりそうだったときに、ほっとできた場所が本屋とカフェとギャラリーでした。

特に話はしなくてもいいけど第三者がいることで自分の輪郭が保てる場所。自分が見たいものだけ見ているとどんどん世界が狭くなっていってしまうから。誰かがいることが安心につながる場所が必要だと実感したんですよね。

「ずっと店を続ける」という目標を掲げてしまうと苦しくなってしまうので、今日来てくれた人が楽しんでくれることだけを考えて、気づいたらお店が続いていたらうれしいなと思っています。

DOORS

熊谷充紘

twililight店主

三軒茶屋の本屋&ギャラリー&カフェ「twililight」店主。2011年3月11日、東日本大震災の日に会社員を辞めた後、銀座に開いたignition garellyにて数々の若手アーティストの作品展示などに携わる。その後、フリーランスとして編集やイベント企画などを10年ほど続けていたが、友人から声がかかったことをきっかけに、2022年3月11日にtwililightをオープンした。店舗では、イベント企画やグッズ制作なども行うほか、出版社として書籍も刊行している。

新着記事 New articles

-

SERIES

2026.02.11

光と物質の「現象」が立ち上がる場所から、絵画のセカイへ / 連載「部屋は語る〜作家のアトリエビジット〜」Vol.3

-

SERIES

2026.02.11

「自分の手で、つぎはぎした空間は心地いい」オルネ ド フォイユ店主・谷卓の、未完成なものたちへの眼差し / 連載「わたしが手にしたはじめてのアート」Vol.44

-

NEWS

2026.02.06

松坂屋名古屋店でアートシーンを牽引する国内14ギャラリーが集結する「ART 365」が開催

-

INTERVIEW

2026.02.05

アーティスト・小林繭乃と三平硝子によって生み出されるモンスターたち / 二人展「Monster:モンスター」出展インタビュー

-

SERIES

2026.02.04

90年代英国美術の革新を辿るテート美術館展から、映像の現在地を問う恵比寿映像祭まで。 / 編集部が今月、これに行きたい アート備忘録 2026年2月編

-

REPORT

2026.02.04

TOKYO ART BOOK FAIR 2025で1万円あったら何を買う? #2 服部恭平、田部井美奈、井上岳(GROUP)に聞いた