- ARTICLES

- 100枚描いた先に見えるものとは? 藝大デザイン科名物課題「100ドロ」展 / 「部屋から、遠くへ」インタビュー

INTERVIEW

2022.03.18

100枚描いた先に見えるものとは? 藝大デザイン科名物課題「100ドロ」展 / 「部屋から、遠くへ」インタビュー

Edit / Maru Arai

「100ドロ」は東京藝術大学デザイン科の1年生が最初に取り組むハードな課題で、学生が自らテーマを定め、1ヶ月間になんと、100枚のドローイングを描くというもの。2021年からは有志による展示を行い、SNSに「#100ドロ」なるハッシュタグが登場するなど、学外にも広がりを見せています。現在、松坂屋上野店に新設されたアートスペースでは、デザイン科に在籍する45人全員の作品を集めた「藝大100ドロ展」を開催中。「100枚ドローイング」生みの親で東京藝術大学美術学部デザイン科准教授、押元一敏先生と、デザイン科在学中の家原流太さんに、気になる「100ドロ」のアレコレを訊ねました。

新しいことを生み出すには“大きいものへの挑戦”か“数多く作る”かの2択

――東京藝大デザイン科の“名物”ともいえる「100ドロ」ですが、どのように生まれたんですか?

押元先生:この課題は「集積」という授業で、6年前くらいから行っています。新しいことを生み出すには“大きいものへの挑戦”か“数多くつくる”か、2通りの方法があると考えていまして、以前、茨城県の取手キャンパスで授業していた時は、広い環境で大きな作品を描かせていました。それが上野キャンパスへ移ったことでスペースが足りなくなり、それなら数で頑張ってもらおうと思ったのがきっかけです。

――「大作」と「多作」。新しい表現を生み出す際、この2つの方法は様々な創作に通じる普遍的な方法だと思います。「集積」は後者のアプローチですが、デザイン科の1年生は全員、履修されるんですか?

押元先生:はい。大学に入学後の5月から約1ヶ月間で行います。1年生はデッサンなど基礎を学んで入って来たので、力はあるのですが、予備校で学んできた描き方で、みんな同じようになりがち。大学では自らの考えでオリジナルの表現を生み出すことが大切になってきますので、次のステップへ進むため、これまで学んできたことを壊して、新たな気持ちで物を見て、今までやらなかった描き方に挑戦する。そのために、とにかく沢山描く。それを通して、独自の表現を見つけることが目的です。

――「100枚」にはどんな理由があるのでしょう?

押元先生:デザイン業界では、アイデアを出す際100個考えるのは必然と言われているものですから、100というのは一つの単位かなと思います。あと、制作として考えた場合10枚程度では作品にならないんです。実験的に少し試す程度では本人も得るものがない。積み重ねることで説得力が生まれる“作品としての厚み”を学生に感じて貰いたかったということもあります。

――1ヶ月で100枚というハイペースで、こんな作品を描ける藝大生はすごいと感じます。

押元先生:短時間で描くことも大事なポイントなんです。一枚一枚デッサンのように細密に描いていたら終わるわけはないので100枚を1ヶ月で描くことを考えてもらわないといけない。その時、何を選んで何を捨てるか、取捨選択をする事で、本当に大事なものを発見してもらう。それが学びになると思っています。

100枚ドローイングをやりきった学生は一目でわかる

――100枚のドローイングを経て、押元先生の目から見て生徒さんたちにはどのような変化が現れますか?

押元先生: やりきったというのは本人も満足感を得ている様子から一目でわかりますね。内面では、普段何気なく見ているものを注視したり、問題意識が生まれるようになると思います。

――取捨選択を経て表現される100ドロの作品はどれもデザイン性が高く、アートとの境界線が曖昧に感じました。

押元先生:私自身、東京藝大のデザイン科で学び、今は日本画家として活動してるので、デザインとアートの両方にまたがって制作をしています。一般的にデザインというとポスターやプロダクトをイメージされるかと思いますが、本質にあるものは「間に立つもの」または「2つを繋ぐ存在」だと捉えています。そのため「人と人」や「暮らしと社会」、または「他分野」を繋ぐといったコミュニケーションを考えていくことがデザインなのかなと思います。よく「アートが問題提起してデザインが解決する」と言われてきましたが、最近ではデザインでも問題提起をするようになりました。藝大のデザイン科では、問題を見つけ、それを投げかけたり、解決に向けたりということを勉強していくわけですが、その中でアートは人の意識に働きかける力が大きいので、どちらかに偏ることなく取り組んでいます。

林雅莉『余白のドローイング』

――アートとデザインを横断する“藝大デザイン科の気風”が表れていたんですね。あと、問題提起といえば「100ドロ」のモチーフに日常の物が多いのは、コロナ禍の暮らしが表れているようにも感じました。

押元先生:そうですね。コロナ以前は上野近辺を取材しなさいとか、外に出ていくことも推奨していたんですが、去年と一昨年は、自宅待機ということもあって、身近なものから題材を探した学生は多かったかもしれません。

――ちなみにコロナ禍で授業にはどのような変化がありましたか?

押元先生:最初はオンラインで検討会を開いたり、作品の画像を送ってもらってコメントを返したりということもしてたんですけど、去年は密集を防いで、対面で授業が行えました。教室も使えるようになり、今は通常通りになってきています。

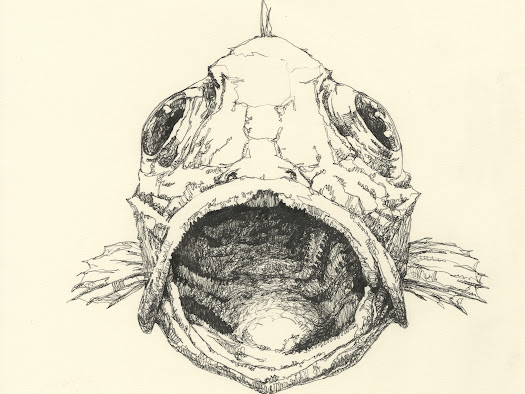

神谷遼『魚のドローイング』

――ARToVILLAでは今「部屋から遠くへ」をテーマに掲げています。先生から見て、部屋から出られないステイホームが生徒に与えた影響は感じましたか?

押元先生:去年の学生が初めて外部で自主的に100ドロの展覧会をしたんです。例年なら藝大のデザイン科の中で発表するんですけど、コロナでそれもできなかった。そういった経験があったから彼らは独自で展覧会を行いました。自宅待機が1つのきっかけになり、それが引き継がれ、次年度の学生からも外で発表したいと言う希望が出たんです。そんな時、ちょうど松坂屋さんが新しくスペースを設けるということで今回の「藝大100ドロ展」へ繋がりました。

――なるほど今回の「藝大100ドロ展」も学生さんが率先して動かれているんですね。

押元先生:そうですね。詳しくは家原くんからお願いします。

家原さん:デザイン科の家原流太です。

――よろしくお願いします。今回400枚以上のドローイングが展示されていますが、どのように選ばれたんですか?

家原さん:デザイン科は全員で45人です。なので本来4,500枚あるんですけど、スペースを顧慮して、今回は1人10枚前後セレクトし、45人の視点表現を見てもらおうと考えました。

松坂屋上野展で開催中の「藝大100ドロ展」展示風景

――各学生さんが自分のイチオシの作品を?

家原さん:そうですね。可能な限り多くの枚数を展示したかったのでギャラリーの壁の面積を計算し、全員に分配しました。各自がその面積内で自分の特に気に入った作品を厳選し展示しています。壁がほぼ絵で埋まっているような状態です。

――若き作家さん45人の視点や感じ方を体験できる貴重な展覧会ですね。

増永梨王『鳩のドローイング』

押元先生:作品の裏にあるエピソードも本人たちはすごく考えていて。例えば鳩を新聞紙を使ってコラージュした学生は上野公園の鳩だと限定していることでその背景も伝わるし、またボタンを描いている学生はお婆さんが収集していたものだから一つ一つ丁寧に描いている。そういう話を聞くと、見方も変わってくるので面白いですね。

ーー展覧会では作品と共にストーリーも添えられています。

家原さん:キャプションには自分の作品の解説を書いて貰っているので、どのような視点に着目したのかはわかって頂けるかなと思います。

古久保このは『ボタンのドローイング』

美術やアートを制作することにおいては、比較的、コロナによるマイナスを受けづらかったのかなと思います。(家原さん)

――ちなみに家原さんはコロナ禍での創作活動に変化はありましたか?

家原さん:パンデミックが始まる頃は予備校で受験勉強をしていて、そこから大学生になるまで、ずっとコロナが続いていたので、正直、コロナによる変化を実感し辛いところもあります。コロナによる被害を受けてるという実感はあまりないですね。音楽や演劇などなら、その性質上対面せざるを得ない事情が色々とあったと思うんですが、絵を描くことに関して言えば、家で一人で制作して、それをSNSで誰かに見て貰うだけでも成り立ちます。展覧会をするにしても、直接作者本人がいなくても良いわけですし、美術やアートを制作することにおいては、比較的コロナによるマイナスを被りづらかったのかなと思います。

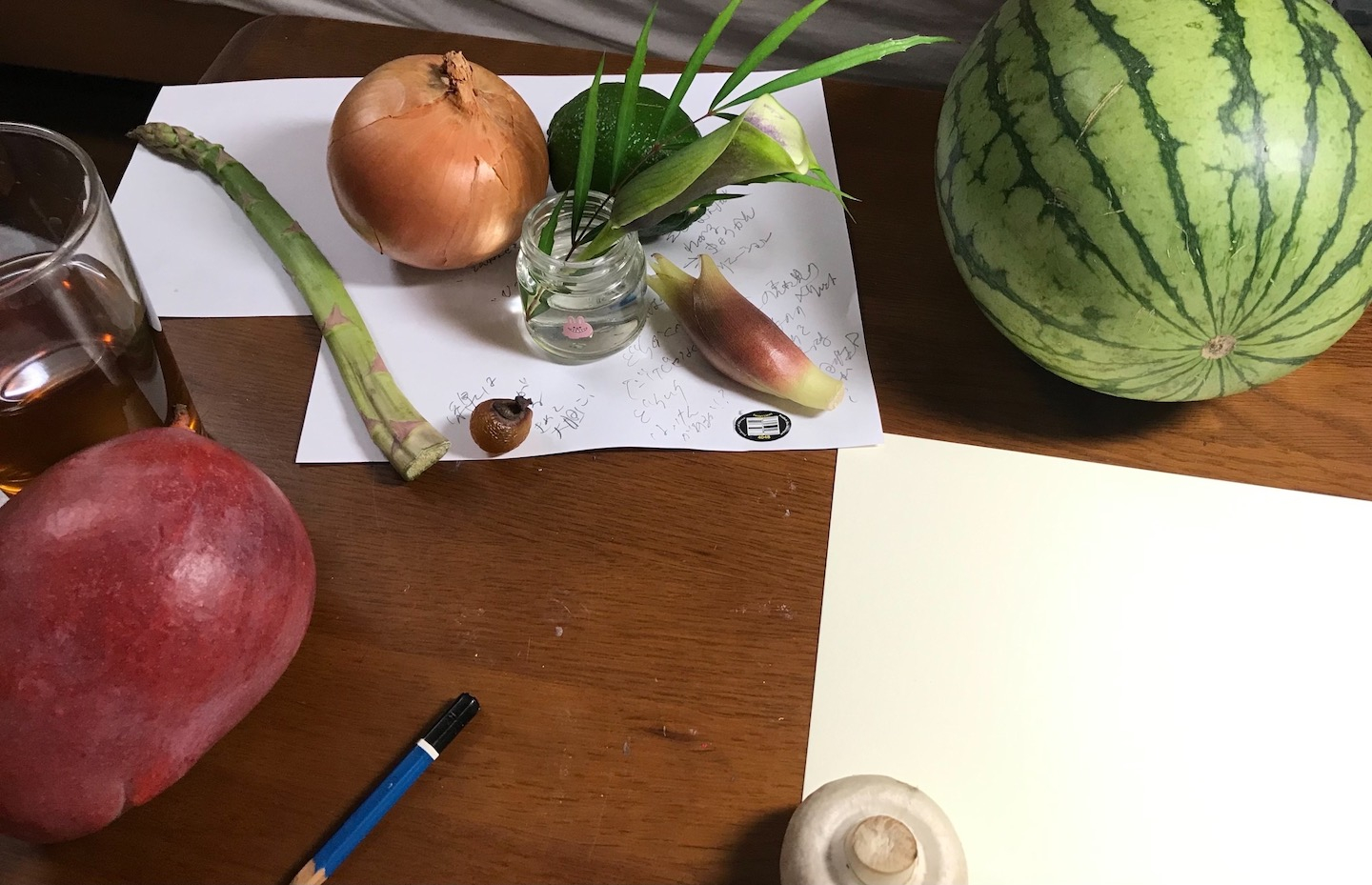

――家原さんの100ドロのテーマは「色」モチーフは「花」です。展覧会に先立ってyoutubeで全作品を公開されていますが制作はどのように行われたんですか?

家原さん:前半は花屋さんで花を買ってきて描いていたんですが、後半からは花を買うための予算の問題もあり、大きな公園に行って、そこで一眼レフで花の写真を撮って描いていました。部屋でその写真を見ながら、絵の雰囲気に合わせて再構成するという方法で半分くらいは制作しています。カメラを持って公園を歩いて花を探すという体験が楽しくて。そこが家に帰って絵を描くときのモチベーションに繋がっていくという感覚でした。

家原流太『花のドローイング』

――家原さんの作品はカラフルで、見ていて元気がでます。描いた時の楽しい気持ちが絵を通じて伝わってくるからかもしれません。では、逆に大変だったことはありますか?

家原さん:やっぱり一番は制作期間の問題ですね。1ヶ月と言われてますけど、実際の制作期間は3週間くらいだったので、単純計算で1日5枚なんですね。人にもよると思うんですが1枚あたり1〜2時間くらいで描くんです。それに加えて大学の他の授業やバイトもあるし、空いた時間ひたすら家で机に向かって描かないと間に合わない。その生活は、楽しくもやはり苦しかったです。

――1枚づつ仕上げていくんですか。それとも下絵を描いて後で一斉に色付けするとか?

家原さん:だんだん一斉に色付けするようになっていきました。最初は1枚づつ仕上げていたんですけど、途中から鉛筆で描いた後、絵の具に切り替えるのが面倒になって。10枚くらい下書きしたあと一気に絵の具を塗るような方法で描いてました。時間が少ない中で最適化を求めた結果です。

押元先生:家原くんは花を忠実に描いていました。その中で色に特化して、背景も塗って、色の組み合わせっていうところにすごくこだわってましたね。

――作品を重ねていく中でモチーフの捉え方に変化はありましたか?

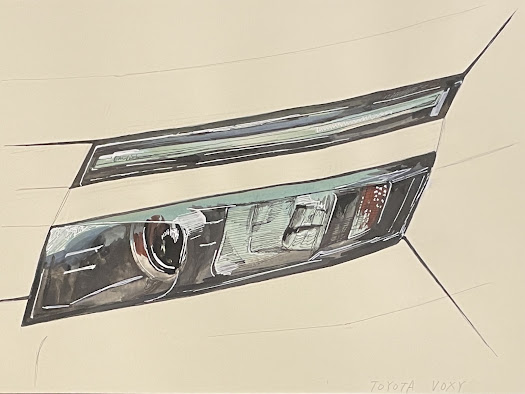

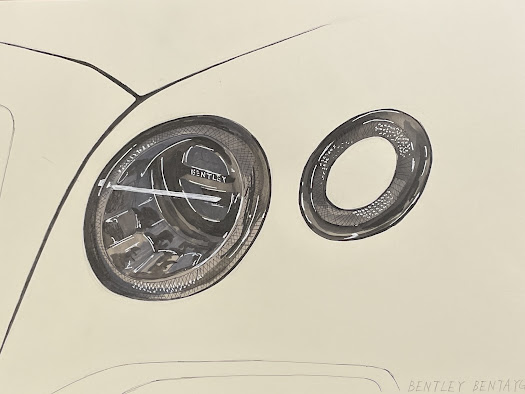

家原さん:もともと花を選んだのは、せっかく100枚描くなら美しいものを、という漠然とした理由からでした。しかし終わってみたら、花と一口にいっても100種類あれば色や形が全く違い、それぞれ異なった魅力を持っていることに気づきました。花についての理解が細分化され、解像度が上がった印象です。それは他の人の絵を見ていても感じます。例えば、車のヘッドライトを描いてる人がいたのですが、正直興味ない人からすればヘッドライトって全部一緒に見えると思うんですよ。でも作者にとっては一つ一つ全然違うものだし、それを絵に描き起こされたものも見ると、ヘッドライトってこんなに種類があるんだなと気付かされました。

押元先生:本人もプロダクトに興味があると言っていましたし、本当に車好きなんだなーというのが伝わってきましたね。

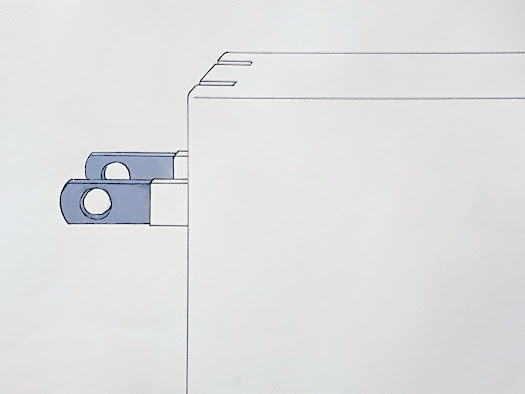

清水領真『ヘッドライトのドローイング』

頭で考えるのではなく、手を動かしてみないと分からないことがある

――100ドロを終えて家原さんの中で最も印象に残ったことは?

家原さん:沢山ありますが、期間がとにかく短いので、考える余裕がどんどんなくなっていったことが強く印象に残っています。一般的に絵を描くという行為は、頭でどんな絵にするかしっかり考えてから、それを画面に落とし込んでいくイメージだと思うんですが、今回のように時間がないと、とりあえず手を動かして描いていくしかない。そして、出来上がったものを見ながら、じゃあ次はこうしてこうと。頭で考えて手を動かすんじゃなく、手を動かしたあと振り返りとして考える。順序が逆転したんです。頭で考えることの限界の低さを実感して、とにかく手を動かしてみないと分からないことがこんなにもあるんだということが見えてきました。

――創作における肉体感覚、身体性というか。

押元先生:大学内でも話してることなんですが、学年が上がっていくといろいろ考え出して、手が止まってしまう学生がいるんですね。そういう時は、まずやりたいことをやる。そこから問題解決に繋がることもあるので、頭で考えるんじゃなくて手で思考するということ。とにかく形をつくることがとても大切だと教えています。

――会場となる松坂屋上野店のアートスペースは誰もが気軽に立ち寄れ、アート初心者からコアなファンまでさまざまな方がお越しになります。最後に押元先生から、「100ドロ展」の見所を教えていただけますか?

押元先生:ドローイングに関しては、学生にも「習作・素材であり、作品はこの先にあるもの」と伝えています。展示させていただくくことで、やはり作品という意識も芽生えるので、見ていただけるのは非常にありがたいと思っています。多様性と言われる時代において、さまざまな視点や表現の可能性を感じてもらえたり、またドローイング自体が、作品になるまでのプロセス、過程段階ですので、完成作品というよりは、彼らの成長過程の一部と受け止め、この先の彼らの活躍にご期待いただければ幸いです。もしドローイングを通して何かの気づきをもたらすことになれば、こんなに嬉しいことはありません。皆さんの心になにか1つでも残ることを期待しております。

information

[展覧会名]

藝大100ドロ展

[会期]

3/16(水)〜3/29(火)

※最終日は17時閉場

[場所]

松坂屋上野店 本館7F アートスペース

東京都台東区上野3丁目29−5

GUEST

押元一敏

東京藝術大学 美術学部 デザイン科 准教授

1970年千葉県生まれ。東京藝術大学美術学部デザイン科卒業後、同大学院に進学。95年安宅賞、97年の修了制作ではデザイン賞、98年には三溪日本画賞展で大賞を受賞。2000年同大学院美術研究科博士後期課程美術専攻満期退学。同大学の助手、助教、非常勤講師、横浜美術大学准教授を経て2013年より現職。08年よりShinPA展に出品。画家として多彩な作品を制作している。

ARTIST

家原流太

東京藝術大学 美術学部 デザイン科

1999年東京都生まれ。島根県に育つ。東京藝術大学 美術学部 デザイン科 1年生。 note→ https://note.com/____lonesome/

volume 01

部屋から、遠くへ

コロナ禍で引きこもらざるを得なかったこの2年間。半径5mの暮らしを慈しむ大切さも知ることができたけど、ようやく少しずつモードが変わってきた今だからこそ、顔を上げてまた広い外の世界に目を向けてみることも思い出してみよう。

ARToVILLA創刊号となる最初のテーマは「部屋から、遠くへ」。ここではないどこかへと、時空を超えて思考を連れて行ってくれる――アートにはそういう力もあると信じています。

2022年、ARToVILLAに触れてくださる皆さんが遠くへ飛躍する一年になることを願って。

新着記事 New articles

-

SERIES

2026.03.04

W.ユージン・スミスの写真展から、空山基による過去最大の回顧展まで。 / 編集部が今月、これに行きたい アート備忘録 2026年3月編

-

SERIES

2026.02.25

ダニエル・ビュレンの世界で最も無難なストライプをお台場で観る / 連載「街中アート探訪記」Vol.49

-

NEWS

2026.02.25

「ART ART TOKYO」が大丸東京店で開催 / 半年に一度のアートイベント!

-

NEWS

2026.02.25

大丸東京店で 企画展「PARTY2026」が開催! / 気鋭の若手アーティスト18名による展覧会

-

SERIES

2026.02.18

アーティスト松山梨子 編 / 連載「作家のアイデンティティ」Vol.43

-

SERIES

2026.02.11

光と物質の「現象」が立ち上がる場所から、絵画のセカイへ / 連載「部屋は語る〜作家のアトリエビジット〜」Vol.3

-min.jpg)