- ARTICLES

- 光と物質の「現象」が立ち上がる場所から、絵画のセカイへ / 連載「部屋は語る〜作家のアトリエビジット〜」Vol.3

SERIES

2026.02.11

光と物質の「現象」が立ち上がる場所から、絵画のセカイへ / 連載「部屋は語る〜作家のアトリエビジット〜」Vol.3

Edit & Text / Eisuke Onda

制作途中の作品や散らばった画材、机や棚から、その作家の個性が滲む。アトリエを訪れると、作品の奥にある思考の一端を垣間見ることができる。連載「部屋は語る〜作家のアトリエビジット〜」では、現代作家たちの創作空間を紹介していく。

第3回は、光や物質、それを見るという行為の関係から、絵画の中に「セカイ」が立ち上がる条件を探り続ける画家・大庭大介さんのアトリエを訪ねた。

元染工場をギャラリー兼アトリエにリノベーション

京都市内にあるそのアトリエに足を踏み入れると、まず目に飛び込んできたのは、ホワイトキューブのように整えられた空間だった。大きなワンフロアに、真っ白な壁と天井。まるでギャラリーのような佇まいだ。

もともと草木染めの染工場だった建物を、アトリエ兼住居としてリノベーションしたという。かつてあった仕切りをすべて取り払い、壁面を整え、梁も白く塗装することで、空間全体をホワイトキューブとして立ち上げている。壁には完成したばかりの作品が掛けられ、その表面では虹色の光が角度によって移ろっていく——ここは、画家・大庭大介さんのアトリエだ。

大庭さんは、偶然性や光、行為といった要素を手がかりに絵画制作を行う。アトリエに並ぶ作品は特殊な技法や顔料を用いたものもあり、鑑賞する角度や環境によって表情を変え、見る者を幻想的な体験へと導く。

「絵画を通して、セカイが立ち上がっていくことに興味があるんです。光や物質、それを見るという行為。その関係の中で、セカイが立ち上がる“出来事”がどう起きるのか——その条件を探しています。それは“色が変わる”だけじゃなくて、見る人の位置や時間の中で、像や空間の感じが立ち上がってくることでもあるんです」

見たことのない絵具や自作の道具、最新鋭のスプレーガン、カセットデッキ、さらには正体のわからない鉱物のようなものが並ぶ制作環境は、さながら何かの実験場のよう。大庭さんに案内してもらいながら、このアトリエと、そこから立ち上がる制作の背景をひもといていく。

三軒目の作家

画家・大庭大介

2007年、東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻油画分野修了。絵画を「場」と捉え、関係性や偶然性、光、行為を通して「絵画=セカイ」を立ち上げる。自作の描画道具に加え、偏光・構造色系の顔料、隕石由来の絵具、古代顔料など多様な素材を用い、光と見る条件によって現れ方が変化する絵画表現を探求している。

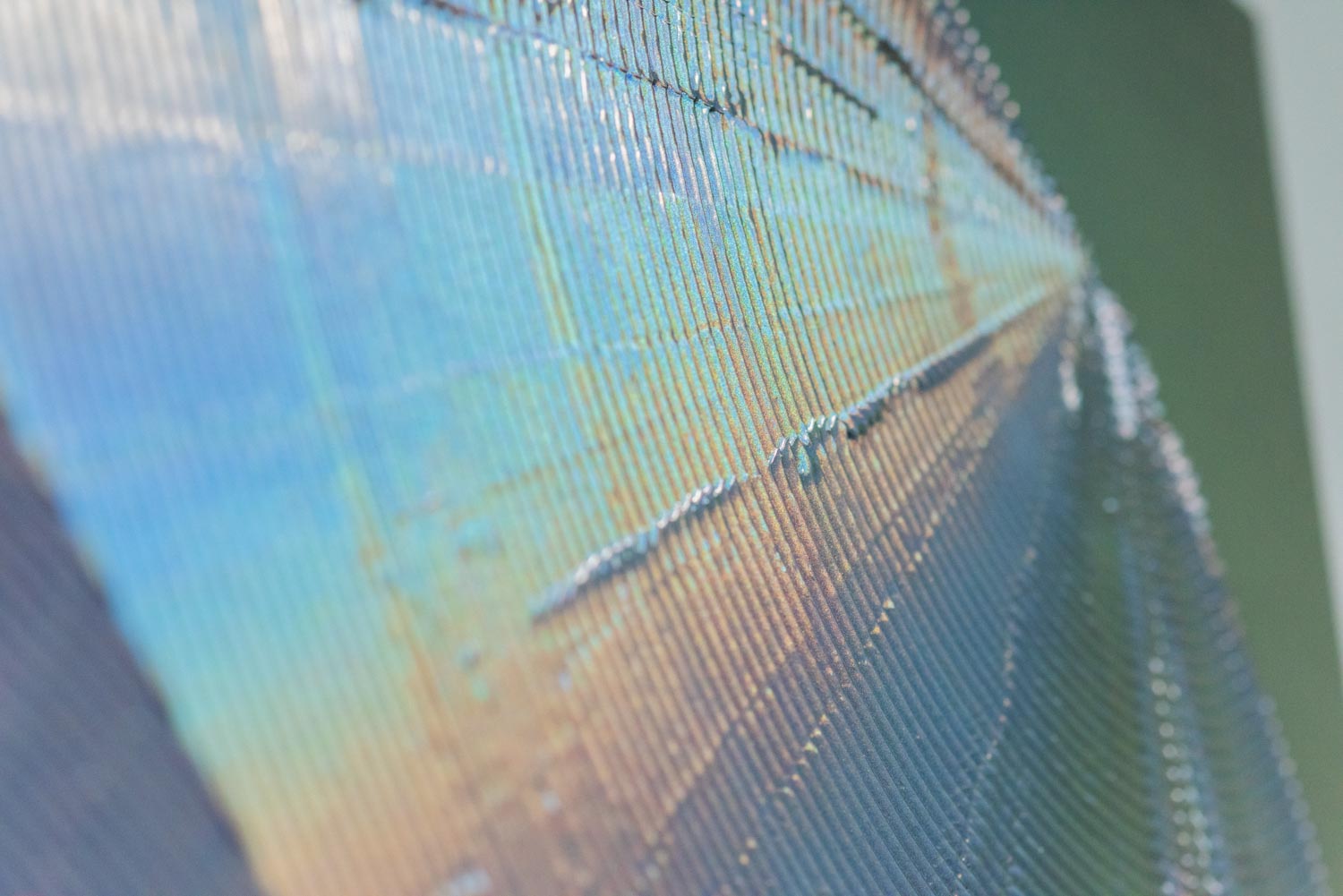

《M》 2025年 150×150×6cm 油性塗料、アクリル、麻布、木製パネル

さまざまな光を検討できるギャラリーのような空間

白い壁に掛けられているのは、大庭さんの代表作《M》だ。円と弧、直線で構成された幾何学に「干渉顔料」で仕上げたこの作品は、見る角度や当たる光の環境によって色合いが変化する。完成した作品がどのように見えるのかを確かめるため、アトリエには蛍光灯だけでなく、複数のスポットライトも設置されていた。

「僕の作品って、光の環境がすごく重要で。展示の状況を想定できるように、角度や距離の違う光をいろいろ試せるようにしてるんです。完成したらまず壁に掛けて、近い光、遠くからの光……条件を変えながら見え方を確認する。コンセプト的には、環境によってイメージが変わっていく作品なので、ひとつの見え方に固定したいわけではないんですけど、どんな環境でどんな色が立ち上がるのかは入念に観察します」

満遍なく光を当てた状態の《M》

作品から近くにあるスポットライトを当てた状態の《M》

自作の道具と特殊な絵の具で繰り返す実験

自作の道具(写真上)とそれを構成する一部

足元に目を向けると、多種多様な絵具が床一面に散らばっている。「普通に画材屋に行っても、こんな量はないんじゃないかな。《M》を仕上げるだけでも、10リットル以上の絵具をドバドバ使いますから」と、大庭さんは笑う。さらにアトリエの一角には、見たことのない形をした黄色い道具も置かれていた。

「これは《M》を描くときに使う道具ですね。手作りで、もともとはケーキの表面に模様をつける道具なんです。それをつなげて、サイズを変えられるようにしています。でも実は、考え方は普通の刷毛と変わらなくて。刷毛も毛先の“点”の集合で、動かすことで線になり、面になる。自作の道具もギザギザの点の集合だから、構造としては同じ。作品に応じて、道具を自分で作ったり、使い分けたりしてるんです。この奥の部屋にも、いろいろありますよ」

白い空間の奥には、大きな空調設備のある雑然とした部屋が広がっていた。ここは作品の仕上げとして塗料を吹きかけるためのスペースだという。さまざまな種類のスプレーガンが並び、見たことのないラベルの塗料が置かれている。

「僕は光と色の現れ方が変化する素材を使っているんですが、扱いがすごく繊細で、ほんの少しの差で表情が大きく変わってしまうんです。だから何年も試行錯誤を重ねて、“どんな条件でどう立ち上がるか”を掴んでいきました。《M》はその蓄積のなかから生まれてきたシリーズです」

とても紹介しきれないほどの絵具や画材が並ぶアトリエを見渡しながら、「制作が佳境のときは、もっと荒れるので、倉庫が欲しいですね」と大庭さんは語る。そんな雑然とした空間で、ふと、不思議な青い塊が目に留まった。水晶の群晶のようにも見えるが、それは絵具の塊だった。

「僕は、今ある絵具をどう使えば絵具を超えられるのか、どうしたら見たことのない質感になるのかを日々探求しています。その延長で、本物の水晶クラスター(群晶)から型を取って、そこに絵具を流し込むシリーズの制作もしているんです。もともとは鉱石から生まれた絵具を、もう一度“元の形”へと戻していくような感覚ですね。そうして生まれた絵具の結晶を画面に貼り込みながら、同時に描いていく。絵具の結晶と、身体の痕跡の結晶——その両方を積み重ねていくための素材なんです」

めくるめく趣味のセカイは絵画にも通ずる

「よかったら、2階も見てみますか?」と大庭さん。

冒頭でも触れた通り、このアトリエはもともと草木染めの工場だった建物を、アトリエ兼住居としてリノベーションしたものだ。2階は主に、大庭さんのパートナーである画家・薄久保香さんの書斎とビューイングルーム、そして住居スペースとして使われている。

案内してもらう途中、建物の入り口に使われている素材の美しさに、あらためて目が留まった。

「これ、きれいですよね。FRPという素材で、中にはグラスファイバーが入っているので、光が虹色に見えるんです。ゴッホが描く光のようだなと思って。建物を設計してくれた木村松本建築設計事務所を訪れたときに、この素材のマケットを見て“これがファサードになったら絶対にカッコいいな”と思いました。今の時間帯だと外からの光がきれいに入るし、夜になると外から建物を見たときの表情もいいんですよ。光の角度や時間帯で、ファサードの見え方がゆっくり変わっていく。その移ろいが、印象派の絵みたいでいいなと思ってます」

画家・薄久保香さんの書斎とビューイングルーム。外から入った自然光を空間全体に回すため、天井は反射性の高い色合いに塗装されている

リビングでラジカセRC-M90の再生ボタンを押す大庭さん

さらに奥へ進むと住居スペースがあり、そこには大庭さんの趣味が垣間見えた。そのひとつがラジカセだ。リビングに置かれていたのは、ビクターのRC-M90。“King of Boomboxes” と呼ばれることもある名機で、80年代ヒップホップ・カルチャーの文脈でも語られてきた。試しに音楽を再生してもらうと、重厚な低音が部屋いっぱいに広がった。

「40年以上も前の機械なのに、音がめちゃくちゃいいんです。僕はもうカセットでしか音楽を聴いていなくて。配信だと、すごく気軽に情報としては受け取れるけど、聴いている感じがしない。絵画においても同じです。AIがあればイメージはいくらでも作れる。でもそれだと、“絵を見る”というより“情報を消費している”感覚に近くなる。僕が欲しいのは、情報じゃなくて“手触り”なんです。カセットには物質性があって、それがいい。アトリエにもカセットを置いていて、制作中はそれで音楽やラジオを聴いています」

大庭さんのもうひとつの趣味が、ネイチャーアクアリウム。リビングにはADA(アクアデザインアマノ)で揃えた水槽が置かれ、岩の上には植物が生い茂り、水中には無数の小さなエビが泳いでいる。まるで自然環境を切り取ったような光景だ。しかもこの水槽は、餌を与えず、水を足すだけで環境が維持されているという。

「この水槽を始めて、もう3年くらいになります。植物も入れ替わりながら景色は少しずつ変化していくし、エビも繁殖と死を繰り返している。岩を置いて、植物やエビを入れて、枠の中に環境を立ち上げる——この構造は、僕の絵とも通じるところがあるんです。一度、枠の中にセカイが立ち上がると、そこで変化が起こり、気づいたら増えたり減ったりしていく。僕は生き物そのものというより、そこで起きている“現象”に興味がある。絵も同じで、キャンバスという枠の中にセカイを立ち上げて、そこから変化が生まれていく。感覚的に、すごく近いものがありますね」

光で描く

水槽の話から、自然と絵画の話へと視点が戻っていった。大庭さんは絵画という“セカイ”を立ち上げ、そこに光や鑑賞者の視点が入り込むことで、見え方そのものが変化していく状況をつくっている。ただ何かを描くのではなく、描くことで“場”を成立させる——その発想の背景をあらためてうかがってみた。すると、意外な幼少期の体験が語られた。

「きっかけは複合的にあるので断定は難しいんですけど、象徴的な記憶のひとつとして、小さい頃に友達が持っていたレアなビックリマンシールがあります。描かれているキャラクターというより、背後の“キラ”に目が奪われたんですよね。絵を描くようになってから、展覧会で絵がずらっと並んでいる状態って、ビックリマンで言えば“普通の色で描かれたシール”が並んでいる状態に似ているなと思って。僕が興味があるのは、イメージの差異や物語が結晶化していく状態ではなくて、現象そのものなんだ、と気づいた。それで2003年ごろから、光の条件で表情が変わる絵具を使って描き始めました。そこから絵の中でどうやって“現象”を立ち上げられるか——そのことばかり考えるようになっていきました」

現象への関心を突き詰めていけば、平面を超えたメディウムへと向かう選択肢もあり得る。横断的な表現を行うこともできるなかで、なぜ大庭さんはあえて絵画を続けているのだろうか。

「学生時代には、写真や映像、彫刻、インスタレーションなど、いろいろな表現を試しました。でも、表現の場を広げれば広げるほど、僕の場合はどこか虚しく感じてしまって。絵から問題がはみ出して、立体になり、空間になり、どんどん外へ広がっていく。広げていくこと自体は楽しいし、もちろん可能性もある。でも僕の場合、それをやると本当に言いたいことが薄まってしまう気がした。だから、広げていくよりもまずは“平面という枠の中で何ができるのか”を徹底的に考えたほうがいいと思って、大学院修了後は絵画に賭けることにしたんです」

「絵画って、ある意味では誰もが一度は触れたことのあるメディウムだと思うんです。でも同時に、平面という枠の制限を真正面から引き受ける以上、逃げ道がない。だからこそ僕は、その一番小さな単位の中で問題を引き受けて、やり切りたかった。あえて“枠の中”だからこそ広がるセカイがあると思うんです」

最後に大庭さんは、最近制作中のシリーズを紹介するため、アトリエの一角に小さな作品が掛けられた場所へと案内してくれた。そこには、近年取り組んでいる“虹色に変化する”シリーズが並んでいる。その中から、大庭さんは1枚を手に取り、見せてくれた。

「これは、下地部分にはプラチナ箔を貼っているのですが、虹色に変化する部分はいわゆる干渉顔料(見る角度で色が変わる顔料)を使っているわけじゃないんです。みなさん驚くのですが、ごく普通の絵具だけでこの虹色の変化をつくっています。絵画の技術としては革新的かなと思います。つまりこれは、色を塗るというより、光を設計して描いているんです」

京都のアトリエで絵具や画材、技術的な実験を重ねながら、大庭さんはこれからも新しい絵画=セカイを創造していく。その作品に向き合った時、私たちにはどんな景色が見えるだろうか。

Information

ARTISTSʼ FAIR KYOTO 2026「大庭 大介」

■会場

大丸京都店 1階 四条正面入口横ショーウインドウ

〒600-8511 京都市下京区四条通高倉西入立売西町79番地

■会期

2026年2月14日(土)~3月3日(火)

ARTISTSʼ FAIR KYOTO 2026の詳細はこちら

大丸京都店のHPはこちら

作品のお問い合わせは大丸京都店へ(お問合せフォームはこちら)

2000年代の絵画 ~静岡ゆかりの作家による

Paintings of the 2000s: From Artists Connected to Shizuoka

■会場

静岡県立美術館

■会期

2026年1月20日(火)~4月19日(日)

詳細はこちら

ARTIST

大庭大介

画家

1981年静岡県生まれ。画家。2007年、東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻油画分野修了。 絵画を「光の場」としてとらえ、視るという行為や像の構造に揺さぶりをかけながら、知覚の制度に染み込んだ前提や認識の枠組みを解体し、編み直す実践を続けている。光、空間、関係性、偶然、行為といった要素が交錯する中で、「視る/見られる」という出来事の構造を問い直し、像が立ち現れる刹那に生じる撓みにふれながら、絵画そのものを、感覚の限界に微かな歪みを生じさせる媒質としてとらえている。ときに筆致の痕跡や光の反射といった視覚的契機が、既知の知覚に揺らぎを与え、そこから予兆のように立ち上がる未知の層との接続を促す。絵画はもはや視覚の表面ではなく、構造と感覚、身体と光が交錯するなかで、触れられないものの手前に立ち現れる像をたどりながら、知覚の縁をもう一度結び直す試みを続けている。 近年の主な展覧会に、2024年「Flare」(Tiger Gallery/ロンドン)、2023年「センス・オブ・ワンダー:感覚で味わう美術」(静岡県立美術館/静岡)、同年「AWT FOCUS『平衡世界 日本のアート、戦後から今日まで』」(大倉集古館/東京)、2020年「New Paintings from Kyoto」(LOOCK Galerie/ベルリン)などがある。国内外の美術館やギャラリーで継続的に作品を発表している。また、クリスチャン・ディオールによるアーティストプロジェクト「DIOR LADY ART #6」に参加し、同ブランドのアイコンバッグを再解釈。「House of Dior Ginza」ではエントランス壁画を手がけ、店内には作品も所蔵されている。さらに、2023年に開業した虎ノ門ヒルズ ステーションタワーには、大型絵画2点が恒久的に設置されている。

新着記事 New articles

-

SERIES

2026.02.04

90年代英国美術の革新を辿るテート美術館展から、映像の現在地を問う恵比寿映像祭まで。 / 編集部が今月、これに行きたい アート備忘録 2026年2月編

-

REPORT

2026.02.04

TOKYO ART BOOK FAIR 2025で1万円あったら何を買う? #2 服部恭平、田部井美奈、井上岳(GROUP)に聞いた

-

NEWS

2026.02.04

大丸東京店で8名のアーティストによる展覧会が開催 / ふわふわの中に〈Strange〉の隠された作品たち

-

SERIES

2026.01.28

【前編】ファッションで模索した自己という存在の輪郭 / 連載「作家のB面」 Vol.39 川井雄仁

-

SERIES

2026.01.28

【後編】土をこねながら、人生が作品に乗っかっていく / 連載「作家のB面」 Vol.39 川井雄仁

-

REPORT

2026.01.28

TOKYO ART BOOK FAIR 2025で1万円あったら何を買う? #1 小林エリカが出会った、心を動かす世界のアートブック