- ARTICLES

- 洒落と厄災を描く。丹羽優太の京都アトリエ / 連載「部屋は語る〜作家のアトリエビジット〜」Vol.2

SERIES

2025.11.19

洒落と厄災を描く。丹羽優太の京都アトリエ / 連載「部屋は語る〜作家のアトリエビジット〜」Vol.2

Edit & Text / Eisuke Onda

制作途中の作品や散らばった画材、机や棚から、その作家の個性が滲む。アトリエに訪れると、作品の奥にある思考の一端を垣間見ることができる。連載「部屋は語る〜作家のアトリエビジット〜」では、現代作家たちの創作空間を紹介していく。

第2回は、日本画の技法と素材を用いて人々の目には見えない“厄災”を描く、アーティスト・丹羽優太さんのアトリエを訪れた。

伝統とユーモアが混じり合う空間

訪れたのは京都・東山区。由緒ある寺社が立ち並ぶ風情ある路地を抜けると、住宅街の一角に一軒の民家が現れる。ここがアーティスト・丹羽優太さんのアトリエだ。

扉を開けると、硯で墨をする音がゆるやかに広がる。整然と並ぶ日本画の画材のあいだに、古物に吊るされた怪獣・ジャミラのソフビ。目を凝らすとゴジラの姿も。伝統の道具の中に、さりげない遊び心を覗かせる。

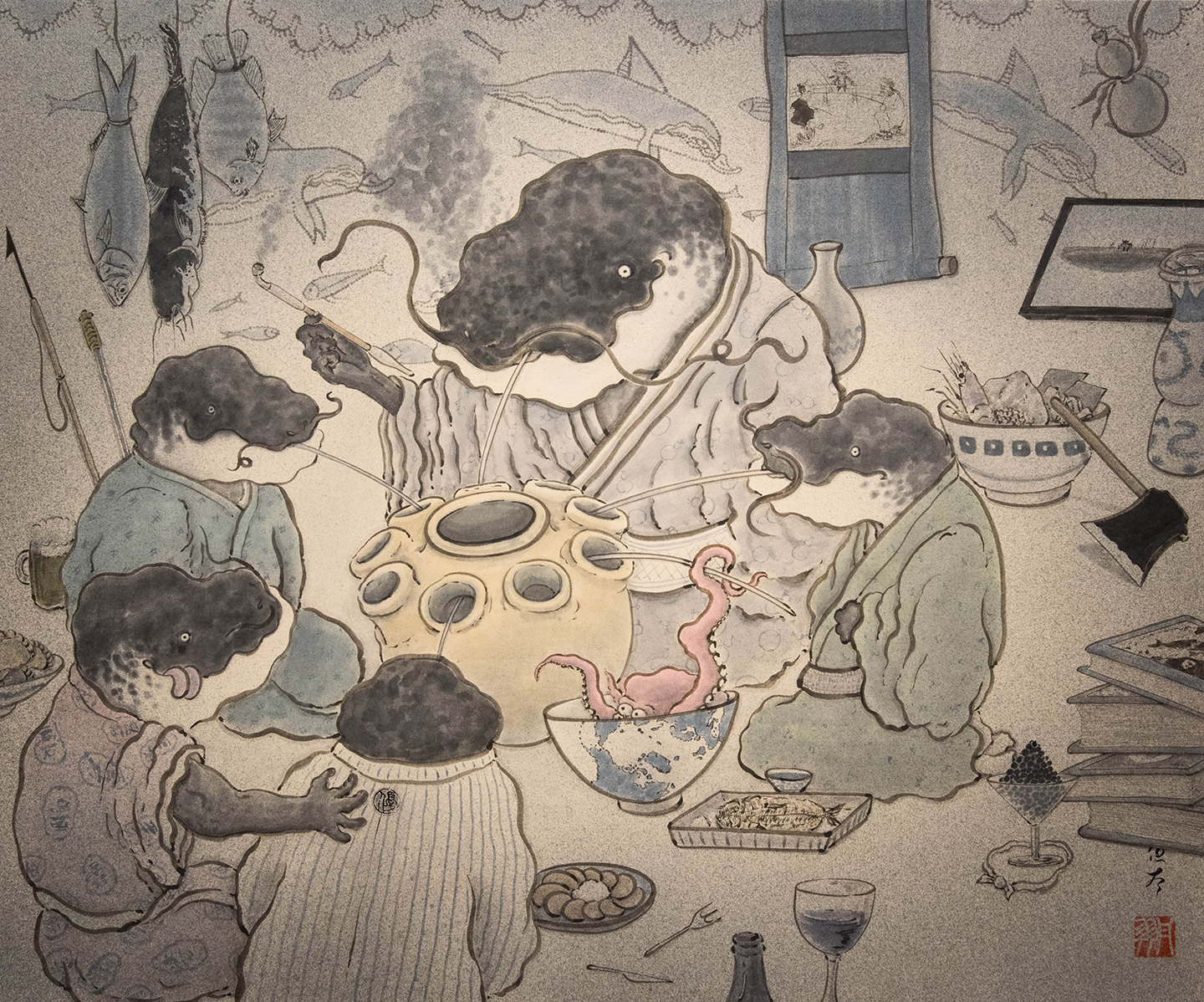

丹羽さんは、日本画の技法を軸に、地震や疫病といった、人が抗えない出来事を「黒い何か」に見立てて描いてきた。その“何か”は、時にオオサンショウウオ、時に鯰として姿を現す。

「地震や疫病がなぜ起きるのかって、今ではもう分かってることですけど、『実はこうだったんじゃないか』みたいな想像があった方が、ちょっと息苦しくない気がしていて。わかればいいってもんじゃないというか。絵だからこそできる“あやふやなもの”って、あると思うんですよ」

2022年から約2年半にわたり京都・東福寺塔頭 光明院で襖絵の制作を行い、今年の春からは自宅の1階をリノベーションしてアトリエとして使い始めた。こだわりの詰まった空間の細部を、丹羽さんに案内してもらった。

二軒目の作家

丹羽 優太

1993年神奈川県生まれ。旧・京都造形芸術大学大学院(現・京都芸術大学)ペインティング領域修了。その後、北京留学で語学勉強の傍ら、水墨画を用いてアニメーションなど手がける現代アーティスト・孫遜の制作の手伝いなどを行なう。帰国後は京都を中心に活動し、2022年から2025年の間は東福寺塔頭 光明院に住み込みで32面の襖絵を手がける。日本絵画の文脈、技法材料を用いながら、人々には見えない厄災、抵抗できない力が常に黒い何かに見立てられてきた歴史に着目し作品制作を行う。

《同酌多幸図(どうしゃくたこうず)》

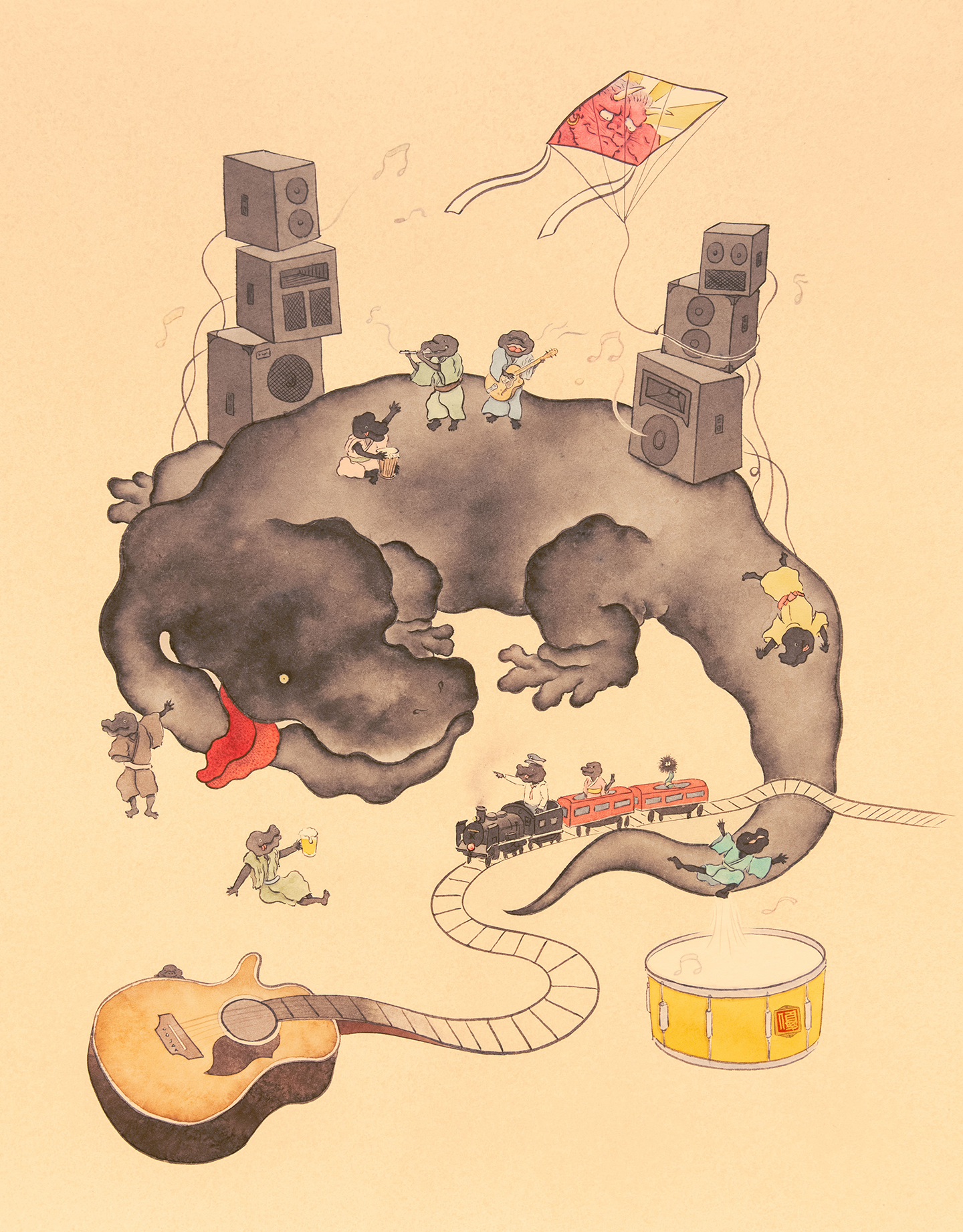

《同酌多幸図(どうしゃくたこうず)》 《京都音楽博覧会》

《京都音楽博覧会》

建築少年のこだわりが光るリノベーション

アトリエの大きな白壁と、独特の風合いを持つグレーの床材

幼い頃の夢は建築家だったという丹羽さんは、自宅のリフォームにあたって自ら設計者となり向き合った。天井を取っ払い、窓を潰して白壁に変更するなど、大掛かりな作業も業者に指示しながら進めていった。

「今アトリエとして使っている部分は、もともとリビングだったんです。天井を抜いて室内を高くしたら大きな作品も立て掛けられるし、梁に和紙を収納することもできる。日本画って素材がほんとに多いので、これまで賃貸で作業していた時はいつもゴチャついてたんですけど、今がいちばん使いやすいですね」

一番のこだわりをたずねると、「床ですね」と即答する丹羽さん。薄暗いグレーで、どこか和紙のような質感のそれは「リノリウム」という自然由来の材料から作られた素材だという。

「フィンランドの建築家アルヴァ・アアルトのスタジオもリノリウムを床に使っていたんですよ。それがすごくかっこよくて。この素材にしたんです。日本画の大きな作品は床に座って描くことが多いので、これなら多少墨が飛び散っても目立たなそうやなって。もちろん掃除はしますけど、なんかいいなって(笑)」

部屋にシンデレラフィットした棚は以前の家主のものだという。「これが重宝してまして、ここには岩絵具とか顔料系、向こうにある桐たんすには和紙や墨とか色々と入ってる感じですね」

伝統的な素材とiPadを使った制作

立派な桐たんすの中には、古い和紙がいくつも収められていた。下の引き出しには墨や、顔料と膠を混ぜてつくった彩墨など。これらの素材をどのように使い分けているのだろうか。

「岩絵具とか、こんなに素材がありますけど、実際にはそこまで使わないんです。基本的には彩墨を使っています。一部、染料や金箔、オオサンショウウオを描くときは顔料のベンガラを使うこともありますけど。新しい素材を試すかどうかは、モチーフやテーマによりますね」

丹羽さんが使用している顔料や金粉などを細かくするための篩と、大きな筆や刷毛など

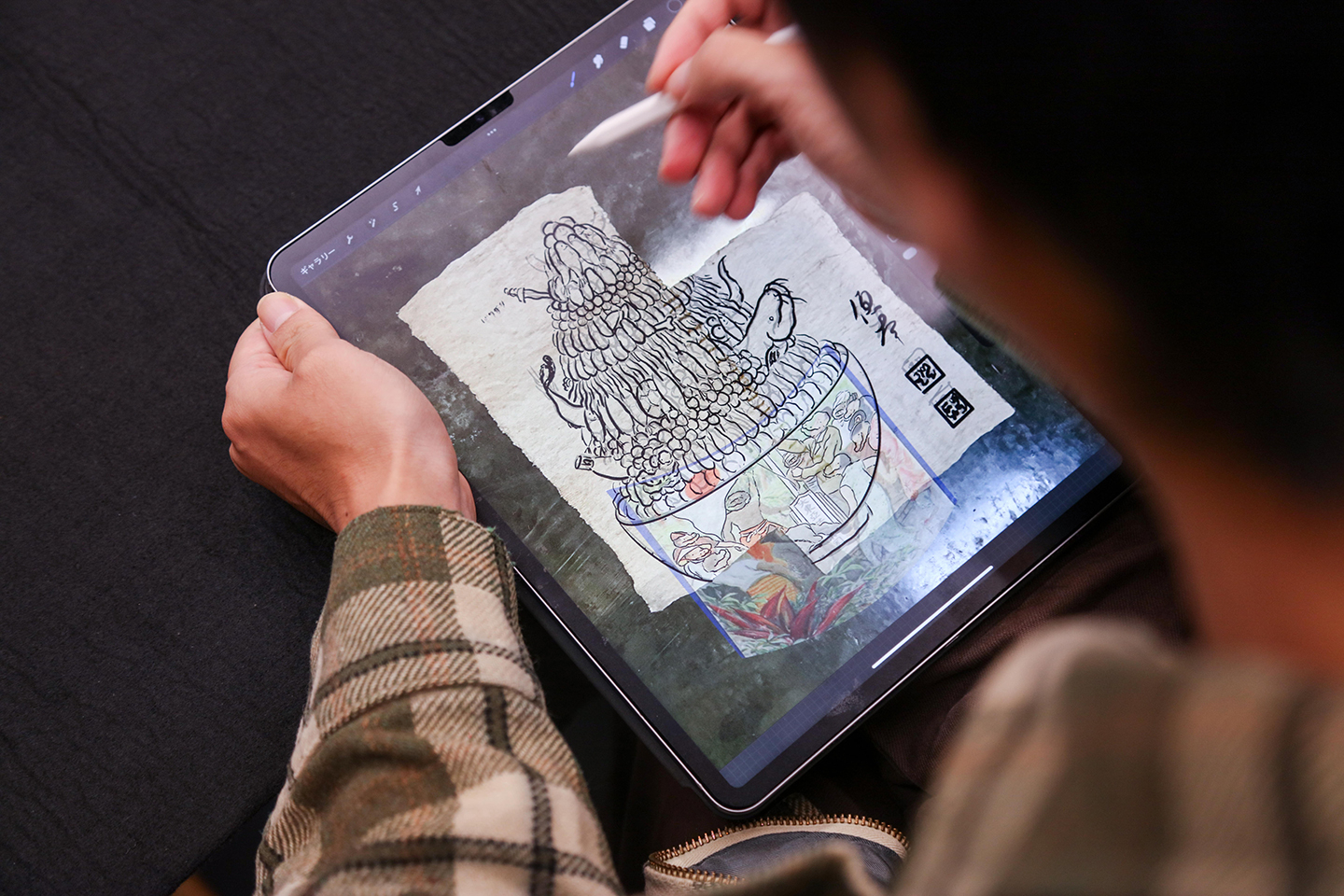

制作のプロセスについて、「最近はiPadで描いてます」と意外な事実を語る丹羽さん。

「最初は簡単なスケッチをして、そのあと原寸大の下絵を描いて、本画に写す感じですね。その下絵を、最近ではiPadと専用のペンシルで描いています。襖絵や貴重な古い和紙に描くことも多いので、写真を撮ってその上に重ねて描くことでイメージを膨らませるんです。今年の9月にインドネシアで滞在制作をしたときは、会場の写真にAIで“紙を垂らした”画像を生成して、その上にスケッチを描きました。やっぱり便利なものは、便利ですよ」

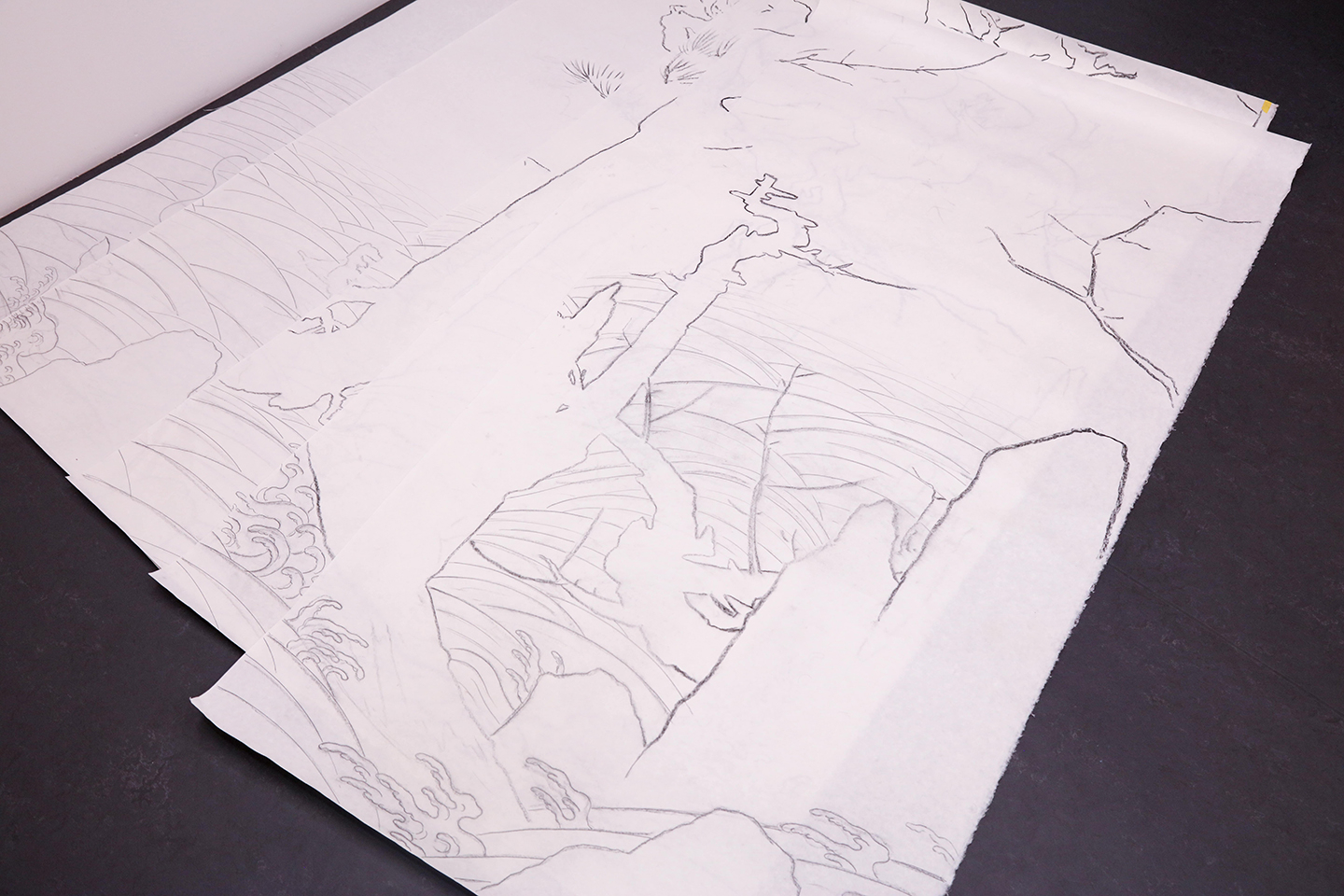

現在制作中の襖絵の下絵。「今のアトリエでは襖をギリギリ5枚くらいまで並べることができるのも便利なんです」

オオサンショウウオ、鯰絵、ゴジラ

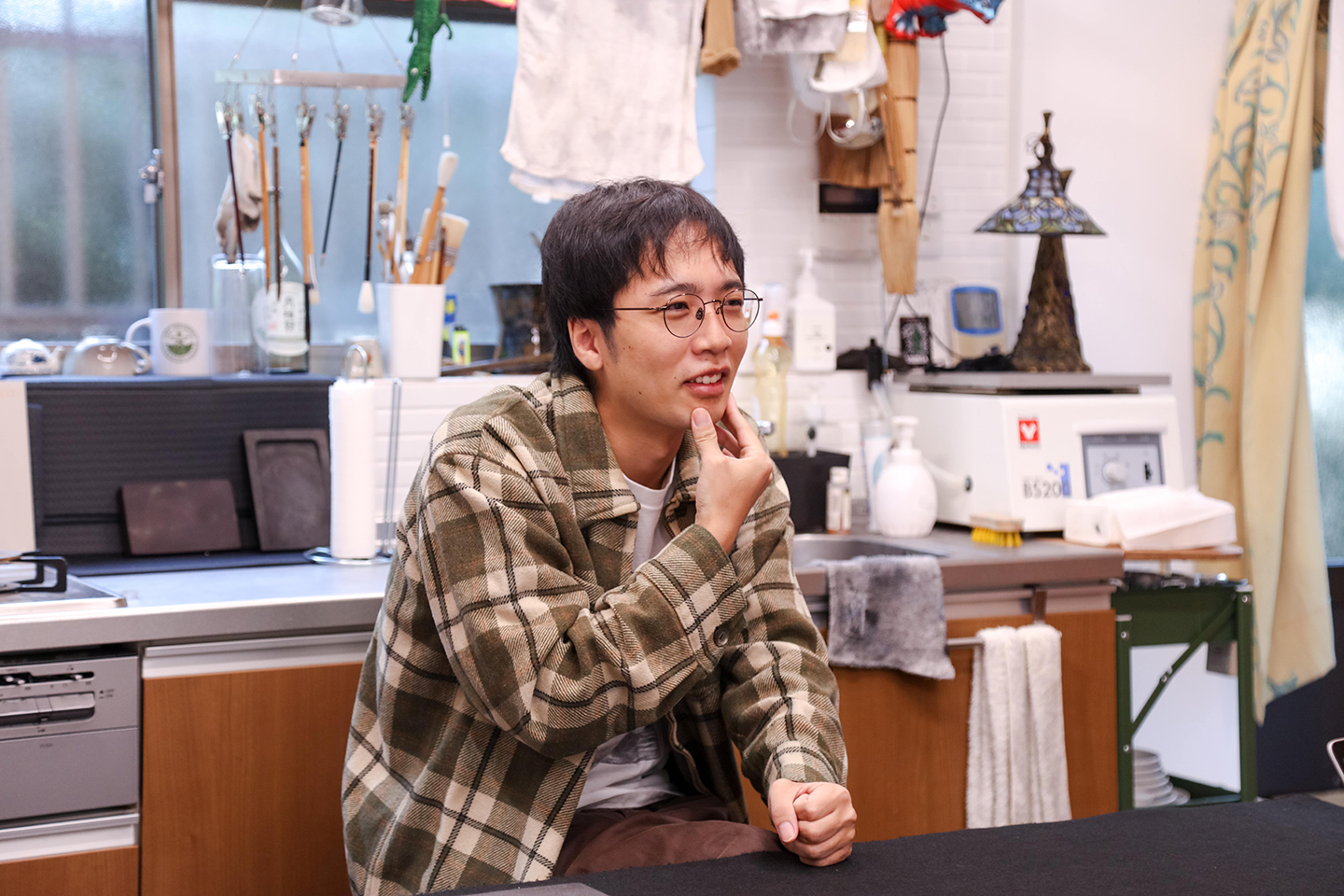

「もともと漫画とかサブカルチャーが好きなんですよ。アトリエにあるソフビも、高校の頃に通っていた中野ブロードウェイで買ったものです」と丹羽さん。チェックのシャツから覗くTシャツには、水木しげるのねずみ男と鬼太郎がちらり。特撮や漫画の世界観は、彼のコミカルな画風にもどことなく通じている。

「小さい頃からゴジラが好きでしたけど、別に意識してるわけじゃなくて。親にも『あなたの描くオオサンショウウオ、ゴジラみたいね』って言われたくらいで。結果的に似ちゃっただけなんですけど、やっぱり好きな形や色って無意識に出るのかもしれませんね」

コレクションに混じって丹羽さんのコロナマズの立体作品

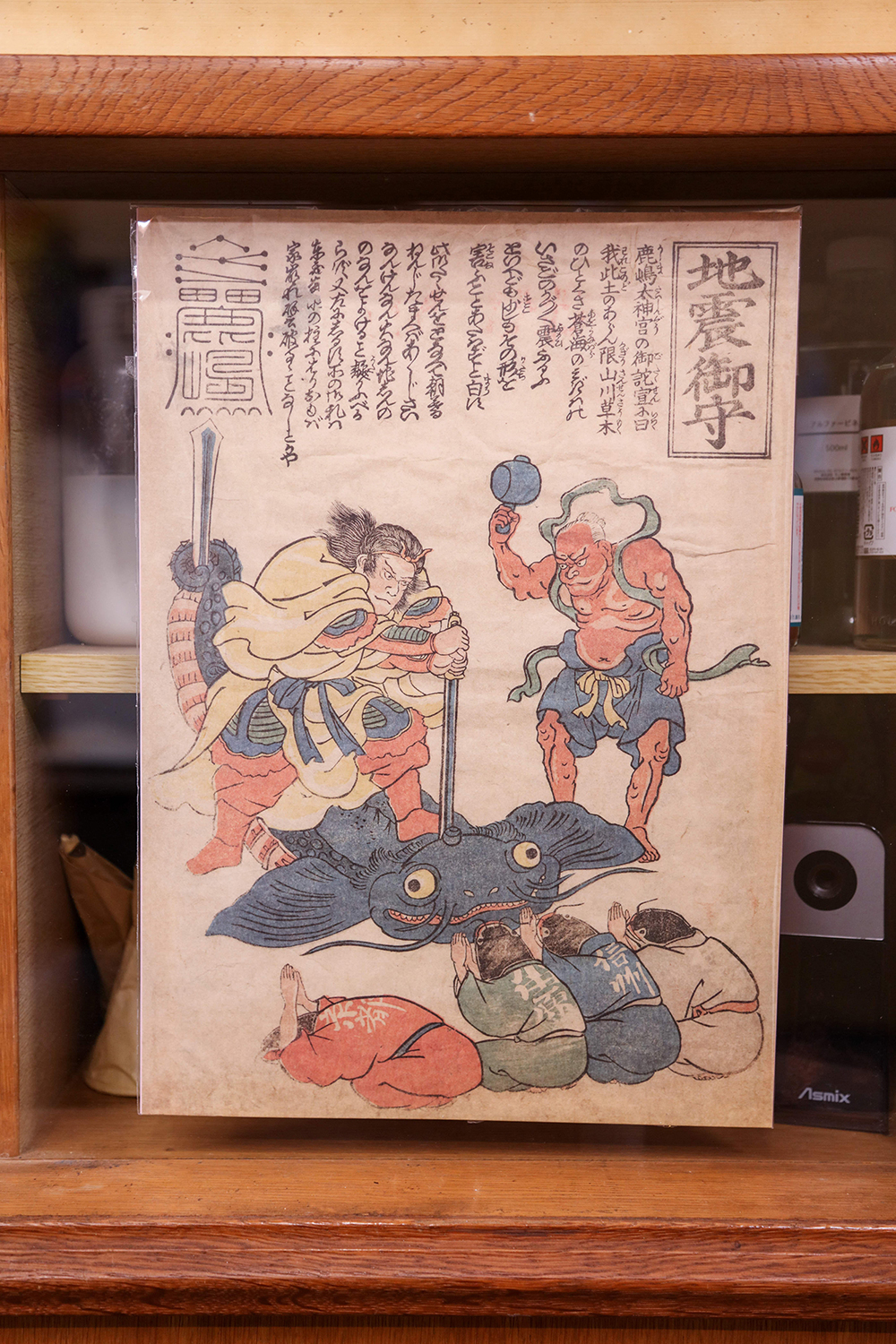

丹羽さんの描くオオサンショウウオには、江戸時代に流行した“鯰絵”の面影もある。鯰絵とは、安政の大地震の原因を鯰に見立てた錦絵のこと。見えない震災をユーモアで乗り越えようとした庶民の知恵だ。

「オオサンショウウオを描き始めたのは、京都水族館で見かけて形が面白かったからで。調べるうちに、岡山では“はんざき”と呼ばれて祭りの神輿に使われたり、人を飲み込む伝承があったりと、水害の警鐘の意味があると知って、そこから“厄災を生き物に置き換える”歴史に惹かれました。鯰絵もそうだし、そういえばゴジラも原子力の象徴ですよね」

アトリエに飾られていた江戸時代の鯰絵のポスター

「江戸の文化ってほんと高度ですよね。鯰絵も洒落が効いてて、いやらしくない。大地震のあとに“じゃあこいつにしとけ”って笑いに変える。ああいうユーモアの力って、今も誰かの救いになると思うんですよ」

憧れのくるりとの仕事

東京都出身の丹羽さんが京都に移り住んだのは、大学進学の頃。高校時代、美術館で出会った長谷川等伯や竹内栖鳳といった大家の作品に惹かれ、日本画を志した。「日本画が当たり前にある街」での暮らしに、自然と惹かれていったという。

「最初は日本画って、教科書や美術館の中の“遠い存在”というイメージでした。でも京都に来てみたら、老舗のお店に普通に巨匠の作品が飾ってあったりして驚きました。古いものとしてじゃなく、今も地続きにある日本の美術を感じられるのがいいなと思って。居心地がよくて、結局ずっと住んでます。学生時代は花街のバーや骨董屋でもバイトしてましたね」

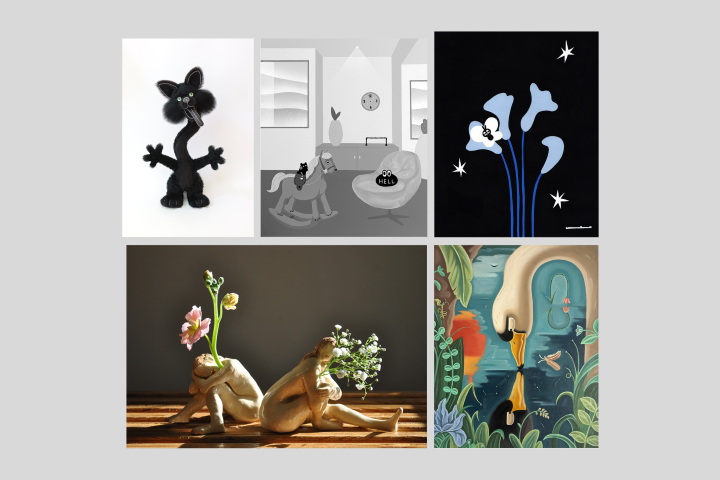

そんな京都で、思いがけない縁も生まれた。カモメと丹頂鶴を描いた絵は、京都の大先輩の音楽グループ・くるりのアートワークとして制作したものだ。

「光明院で住み込みをしていた時、くるりの岸田さんが拝観に来られて、その場で紹介してもらったのが最初です。昔からファンだったので、めっちゃ緊張しましたね。その後『La Palummella』のMVとアー写を光明院で撮影されてた際に、僕の絵を使ってくださったんです。そこから飲みに行くようになって、“一緒にやろう”という話になり、『Regulus』『ワンダリング』のジャケットや、京都音楽博覧会2025のビジュアルを描かせてもらいました。いやぁ、そんなことあるんだなって。続けてきてよかったなと思いました」

近年は襖絵やアートワークなど、依頼を受けて制作する機会も増えている。そこには、場所や人との関係から作品を構想する、丹羽さんらしい発想がある。

「絵を描く時って、“どこで飾るか”をまず考えるんです。滞在制作したインドネシアなら何ができるか、お寺ならどう描けるか、ギャラリーならどう見せるか。そういう場所や人との関係から広げていくのが好きですね。ゼロから考えるのもいいけど、意味のある空間や歴史ある場所でやる方が、自分にはしっくりくる気がします」

取材の最後、撮影のために何か描いてもらえないかとお願いすると、丹羽さんは迷うことなく筆を取り、するするとオオサンショウウオを描いてくれた。少し照れたように笑いながら、こんな言葉を語っていた。

「長谷川等伯が好きなんです。400年経っても感動できるって、すごいことですよね。いつか自分の絵も、そんなふうに残ってくれたらいいなと思っています。そうそう、いま光明院で描いた襖絵を公開しています。今までやった事の全てが詰め込まれている感じがあるので、ぜひ観て行ってください」

《光明院襖絵》©️Yuju Chen

Information

光明院特別拝観 ー丹羽優太 襖絵公開ー

■会期

2025年10月31日(金)~11月30日(日)

■会場

東福寺塔頭光明院

京都府京都市東山区本町15丁目809

■時間

7:00〜17:00

◾️料金

拝観料 1000円

展覧会詳細はこちら

波心を遡行して

■会期

2025年11月12日(水)~30日(日)

■会場

KAHO GALLERY

■時間

12:00〜17:00

展覧会詳細はこちら

ATAMI ART GRANT 2025 supported by Pasona art now

野中山マンションで丹羽優太がオオサンショウウオの作品を発表

■会期

2025年11月1日(土)~30日(日)

■時間

11:00〜17:00

※火・水曜休催

■会場

野中山マンション、他 熱海市内各所

展覧会詳細はこちら

ARTIST

丹羽優太

アーティスト

1993年神奈川県生まれ。旧・京都造形芸術大学大学院(現・京都芸術大学)ペインティング領域修了。その後、北京留学で語学勉強の傍ら、水墨画を用いてアニメーションなど手がける現代アーティスト・孫遜の制作の手伝いなどを行なった。帰国後は京都を中心に活動し、2022年から2025年の間は東福寺塔頭光明院に住み込みで32面の襖絵を手がける。日本絵画の文脈、技法材料を用いながら、人々には見えない厄災、抵抗できない力が常に黒い何かに見立てられてきた歴史に着目し作品制作を行う。近年の主な展覧会にArt Collaboration Kyoto「Golden Fight of Gods 黄金衆神之闘」、「キメラ流行記」、MIDTOWN AWARD2021、「なまずのこうみょう」、やんばるアートフェスティバル 山原知新、アートアワード丸の内2019。

新着記事 New articles

-

CAMPAIGN

2026.01.23

みなさんの「わたしの推しアートスポット」を教えてください! / ARToVILLA公式Instagramキャンペーン開催中

-

SERIES

2026.01.21

アーティスト田中悠 編 / 連載「作家のアイデンティティ」Vol.42

-

SERIES

2026.01.21

五十嵐威暢はどうして立体に魅せられたのか。麻布十番のKUMOを眺める / 連載「街中アート探訪記」Vol.48

-

NEWS

2026.01.21

大丸東京店で5名のアーティストによる展覧会が開催 / 日常の中の「ほんのちょっぴり」に目を向ける豊かな時間

-

NEWS

2026.01.21

「ART SHINSAIBASHI」が大丸心斎橋店で開催 / 国内外で注目されるアート作品が集結!

-

SERIES

2026.01.14

「ツルツルよりザラザラが好き」作家・徳谷柿次郎が語る、自分の意思を選び取る生き方 / 連載「わたしが手にしたはじめてのアート」Vol.43