- ARTICLES

- 冬の夜、春の昼。〜資生堂ギャラリー&ビヤホールライオン 銀座七丁目店〜 / 小原晩の“午後のアート、ちいさなうたげ” Vol.5

SERIES

2025.04.23

冬の夜、春の昼。〜資生堂ギャラリー&ビヤホールライオン 銀座七丁目店〜 / 小原晩の“午後のアート、ちいさなうたげ” Vol.5

Photo / Tomohiro Takeshita

Edit / Yume Nomura(me and you)

『ここで唐揚げ弁当を食べないでください』などの著作で知られている小原晩さんが、気になるギャラリーを訪れた後に、近所のお店へひとりで飲みに出かける連載、「小原晩の“午後のアート、ちいさなうたげ”」。「アートに詳しいわけではないけれど、これからもっと知っていきたい」という小原晩さん。肩肘はらず、自分自身のまま、生活の一部としてアートと付き合ってみる楽しみ方を、自身の言葉で綴っていただきます。

第5回目は、銀座・資生堂ギャラリーで開催していた『第18回 shiseido art egg 第1期展 大東忍「不寝の夜」』(25年4月6日にて終了)を観たあと、ビヤホールライオン 銀座七丁目店へ。冬の夜から春の昼に移動した、ある午後のこと。

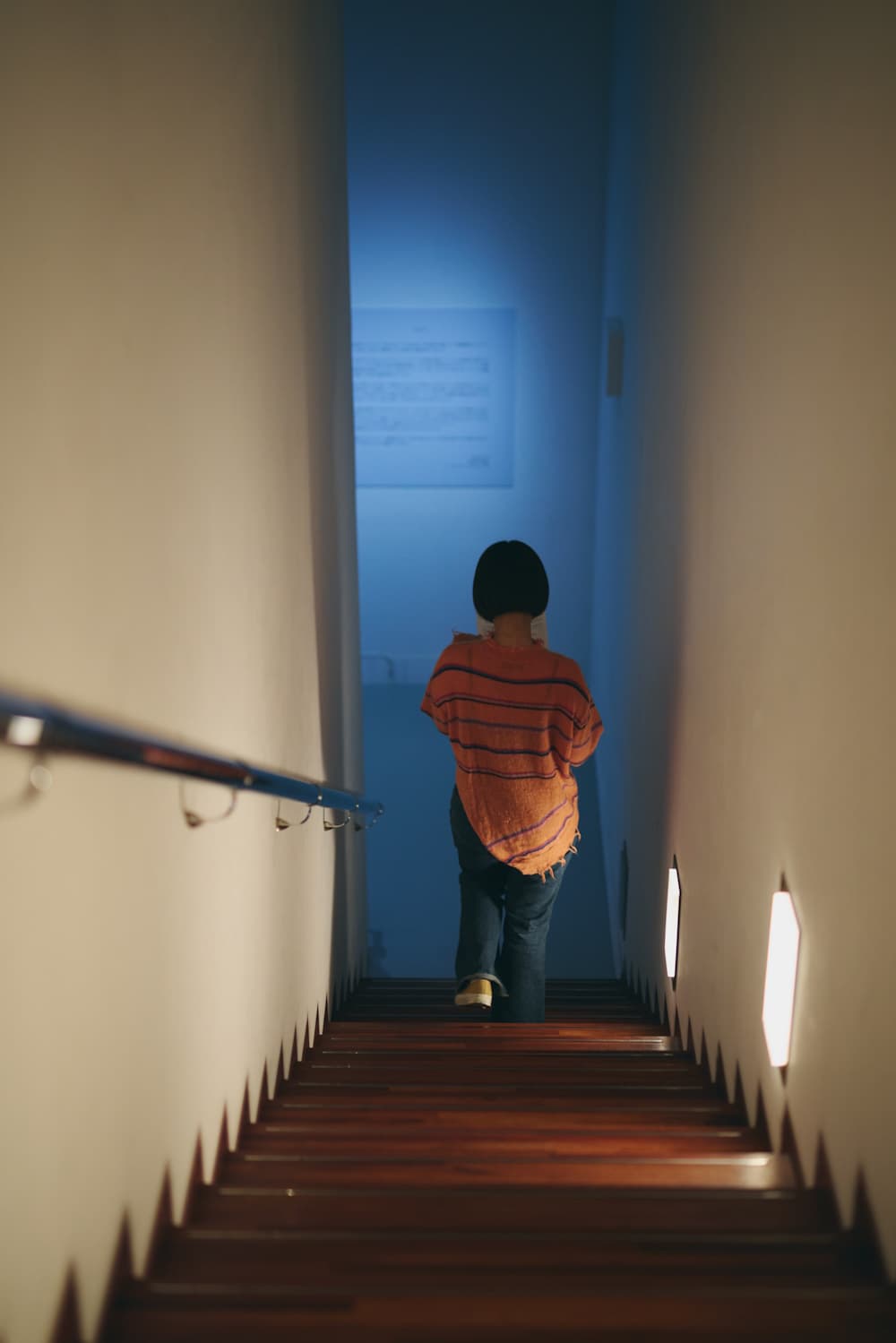

資生堂ギャラリーには行ったことがある。何年か前、友人とふたりで。そのことを思いだしたのは、地下へとつづく階段を降りているときだった。すこしずつ暗がりになっていくときの、そのひんやりとした心地。

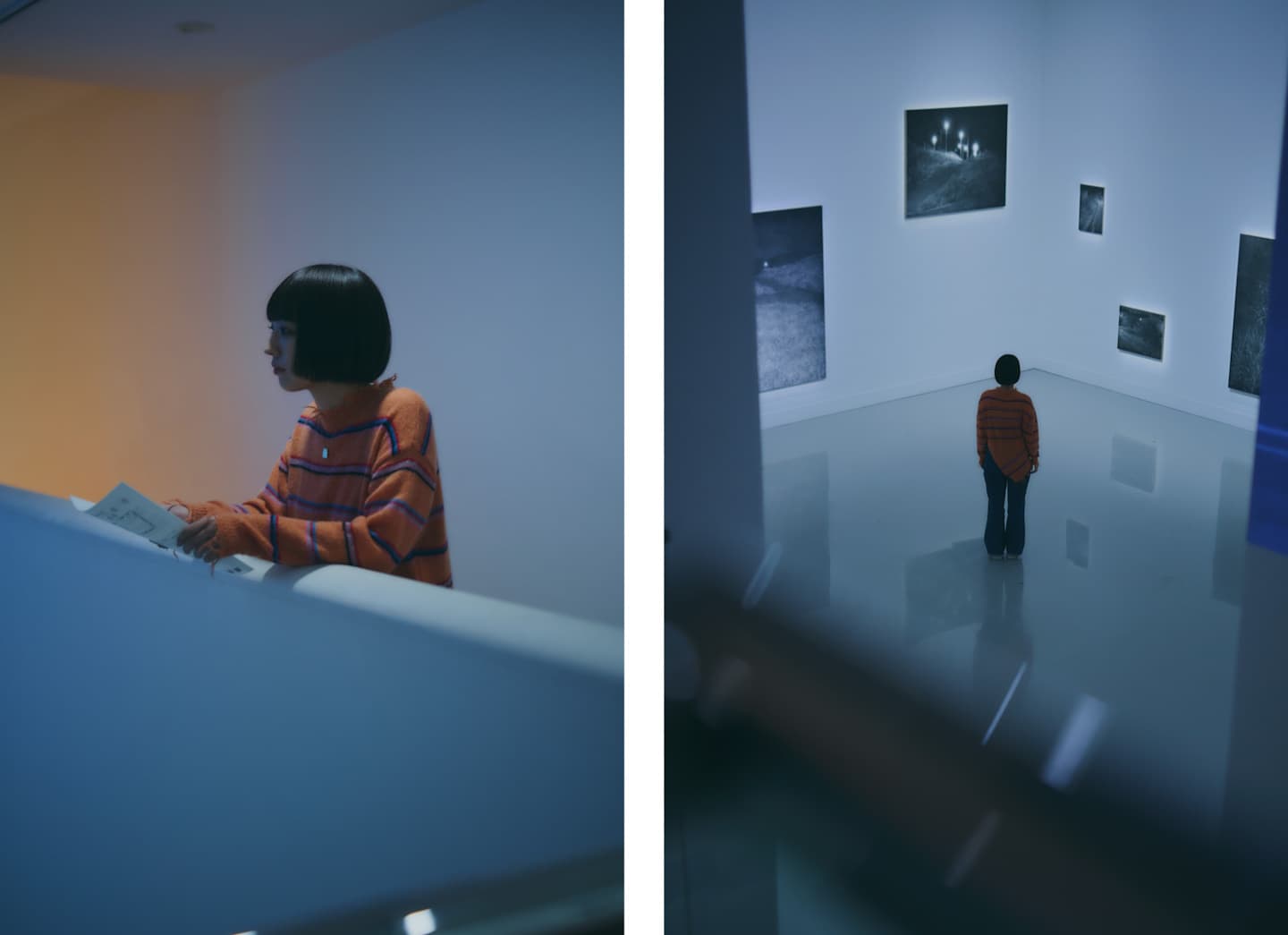

春が近づいて、ぱらりと晴れた日。わたしはまた、資生堂ギャラリーへやってきた。『shiseido art egg』の展示を見るためだ。

資生堂があたらしいアーティストに個展の機会を提供するこのプログラムは、ひとの感性や価値観を刺激し、美の可能性を押しひろげることを目的としているらしい。

今年の第一期は、大東忍さんの『不寝の夜』。ねずのよる、と読む。

大東忍さんの制作方法は、独とくである。

見知らぬ過疎地や住宅地を歩き、そこで盆踊りを踊るのだ。盆踊りは、もともと祖先を供養する行事でもあるという。

大東さんは、その土地に立ち、踊ることで、そこに佇む気配を読みとる。そうして、その見知らぬ、その大東さんには関係のなかった風景のなかに残る、ひとびとの営みや在処を探しもとめるのである。

『不寝の夜』のステートメントに、大東さんは、こう書いている。

通り過ぎてきた野暮ったい風景に、わたしたちや死者の営みの痕跡を置き去りにしてきた。

それらは眠ることもなくその場所に佇んだままだ。

そんな痕跡たちを名づけないまま漠然と読み、どうにか語ること。

それは供養のかたちのひとつだといえる。

わたしは風景を供養する。

風景を供養する、風景を供養する、風景を供養する。その言葉を口のなかで、くりかえし、つぶやきながら、わたしは本展をみてまわった。その意味合いというよりは、その理由というよりは、そのことばの響きを味わうために。

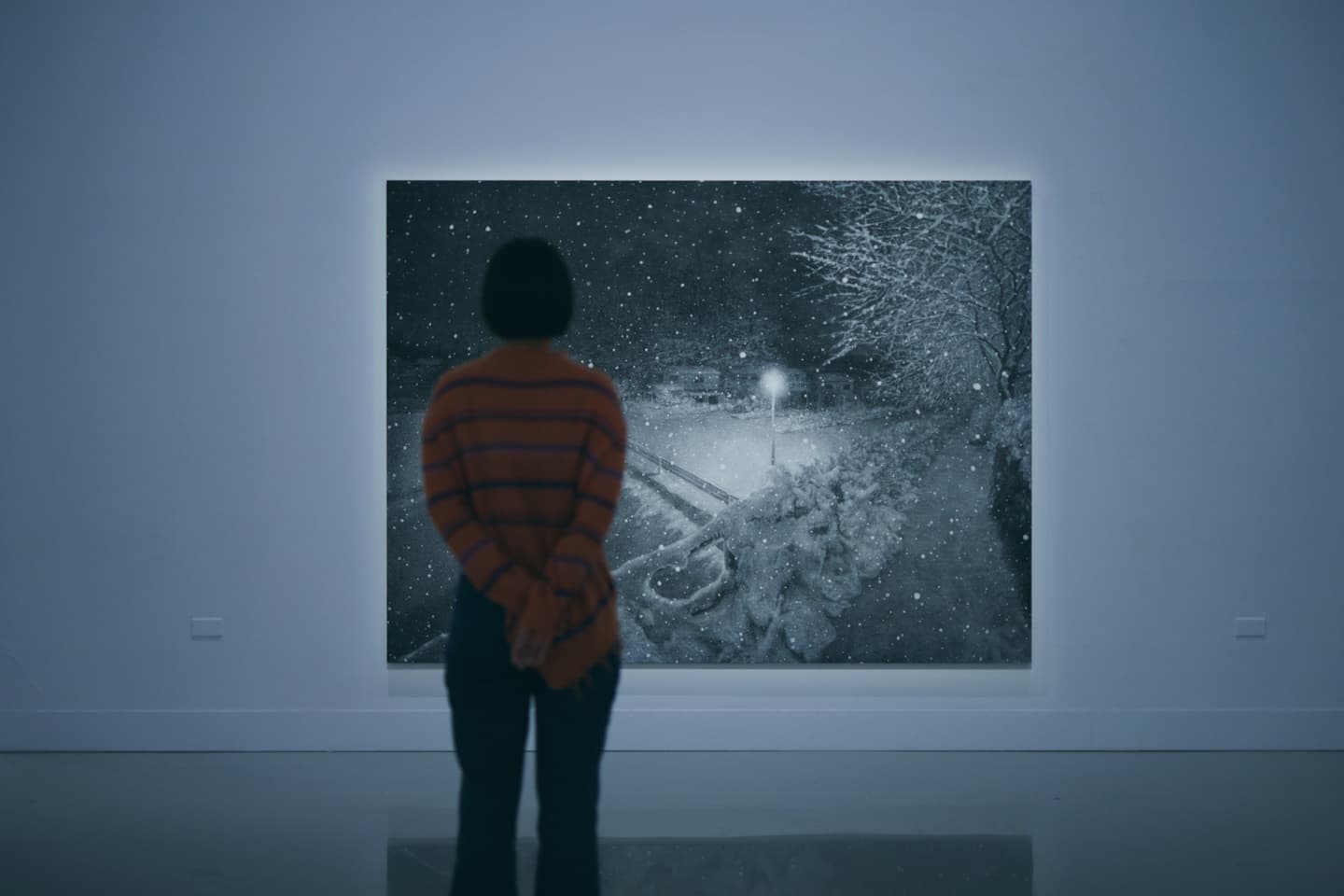

『不寝の夜』では、それを木炭画と映像、写真によって、表している。

どれも、夜の風景である。

木炭とは、ふつう、デッサンなどで使われる画材らしい。名前のとおり、木の枝や幹を炭にしただけのものだ。なんというか、供養にふさわしい画材であるような気がする。かすかに、死のにおいがする。

画の主体は影であり、光はただそこにあるだけのものとなっている。光にも影にも主観的な誇張はない。だから、こころをゆるして、見つめることができる。

ところどころで、ひとのようなものが、盆踊りを踊っている。ひとのようなものには顔つきがない、服も着ていない、裸でもない、毛まみれでもない。ただ踊る仕草だけがある。それなのに、なんだか、とてもほほえましい。それは、ふしぎなことだと思う。盆踊りの、効果だろうか。盆踊りとは、いったい、なんだったのだっけ、と考える。夏のよる、やぐらをかこんで、ひとが、ひらひら。どうして、ひとが、ひらひら踊ると、供養になるのか、わからない。と思ったけれど、こういうのは、やってみると、わかるものではないのか、とも思って、画のなかの、ひとらしきもののかたちを、みんなにばれない程度のちいささで、そっと真似してみる。

すると、自分が、ほほえましい。ほほえましいというきもちは、とても澄んでいることに気づく。きもちが澄んでいることは、供養にとって、重要なことと思う。

日本のどこかにはこういう風景があり、大東さんはなんでもなさそうなそこを選んで、佇み、踊って、読みとり、描いたのだなあ、と思って眺めているとき、これは、いくつかの風景を組み合わせて描かれているのだ、と教えてもらった。

ある風景をそのまま描くのではなく、組み合わせ、編み直し、ここだけにある風景にしてから描く、というやり方に、わたしは共感する。

エッセイを書いていると、実際にあったことですか? ということを、よく聞かれる(おそらく大東さんも、ここはどこですか? と、よく聞かれるのじゃないか)。実は、すこし困るのである。うそを書いているわけではないし、なかったことを書いているわけじゃない。でも、書いているときのわたしは、「実際」にあったことかどうかに重心を置いていない。もし「実際」にあったことに重心を置いて書くのであれば、エッセイではなく、報告文のようなかたちをとりたい。そして、それは、わたしの思うところの表現ではない。

では大東さんはどうして、いくつかの風景を組み合わせて、そこにしかない風景を描き出すのか、自分なりに見当をつけてみようか、とも思ったけれど、なんだか共感した、という事実でじゅうぶんであるような気もして、わたしはこのことについて、それ以上は考えないこととした。

〈例えば灯台になること〉という映像作品のなかで、大東さんは、発光体をからだに巻きつけ、立ちつくしている。真夜中から夜明けにかけてという長い時間、じっと、ずっと。しばらく見ていると、大東さんはときどき動く。ほんとうに立っているのだ、とわたしはなんだか感動する。やっぱり、ユニークなひとだと思う。このひと、おもしろい。

見知らぬ丘で、ひとり灯台になりながら、浮んだ詩が、ときどき字幕となって、あらわれる。風景の側に立つことで、はじめてあふれる言葉たち。よい詩に出会えて、うれしかった。

〈雪洞を灯す〉という写真作品は、ある風景のなかに、大東さんが、ぽんと光を投げ入れて、それを撮影したものだという。

それは、風景とつながるすべのようにも、あるいは、交信の手立てのようにも思えた。

気づけば、映像のなかの風景の、夜が明けてくる。黒だった夜は、青くなり、灯台の光は、なんともきいろく光っている。果たして、夜は去っていくのか、それともほんとうはずっとここにいて、ふとみえるようになるだけなのか。

そういうことを、ぼやぼやと思いながら、階段をのぼる。とびらをあける。忘れていたけれど、やはり、ぱらりと晴れていて、びっくりする。春の、昼だった。

けれど、とびらの向こうには、まだ夜の風景が広がっている。夜の風景と、ずっと一緒にいるままの、大東さんがいる。

わたしは資生堂ギャラリーをあとにして、すこし歩く。

おなかもすいてきたところだし、ちょっとのみたいところだし、ビヤホール銀座ライオンに寄ろう。

ビヤホールライオン銀座七丁目店は、現存する日本最古のビヤホールである。1934年創建、石原裕次郎さんと同い年である。

ちなみに先ほどまでいた資生堂ギャラリーも、日本最古の画廊といわれているそうで、こちらは1919年にオープンしており、J・D・サリンジャーと同い年。

さすが銀座だなア、とわたしは銀座のことをよく知らないけれど、なんとなくそう思う。なにはともあれ、ふるくからのうつくしいものに、いまの自分がこうして触れられるのはとてもありがたいことである。

ビヤホールライオンは、体育館よりも広く、天井もすごく高い。店員さんもたくさんいて、活気がある。春だから、と、桜のかざりもあって、はなやかである。

すみっこのほうの席に座らせてもらい、注文する。なんといっても、こうしなければ、はじまらない、はじめられない。わたしに、一度注ぎ黒ラベルの中ジョッキをください。それと、唐揚げと、ナポリタン。

ふつう生ビールを注ぐときは、一度ゆっくり、金色の液体を注ぎ入れる。そして、ちょうどよいところになったら、泡を足していく。そんなふうにするものだけれども、一度注ぎの生ビールは、勢いよくビールを注ぐことで、自然な泡をつくるのだ。職人技である。想像だけで、うっとりとしてくる。

やってきた生ビールはこうこうとして、かっこいい。すぐさまのむ。きん、とつめたい。きめのこまかい炭酸が、喉の奥へすーっと落ちていく。どこにも雑味がない。とってもおいしい生ビールだ。どんどんとのむ。

唐揚げがやってくる。とても大きな、立派な唐揚げである。かぶりつきがいがある。かぶりついてみると、にんにくがしっかりきいていて、これはビールのための唐揚げなのだとわかる。これを(唐揚げ)こうして(食べて)、こう(ビールをのむ)! リズムよく繰りかえす。こういうときは、豪快な感じで食べるのがよろしい。豪快であればあるほど、味わいは増す。

ナポリタンがやってくる。鉄板の上に、どっしりと腰をすえた風情である。赤ウインナーがいくつも転がり、その切り込みがふっくらと開いている。上には目玉焼きがひとつ。白身はつやっぽく、黄身はぷっくりと持ち上がって、なんとも愛嬌がある。一口食べると、しっかりとした味。やっぱり君もビールのためのナポリタンなのだな、と納得する。グラスを傾ければ、一杯めはいつの間にか空だった。さて、もう一杯。今度はエーデルピルスにしよう。さきほどの軽やかな生ビールから、すこし趣を変えてみたくなる。

ほどなく運ばれてきたエーデルピルスは、なんとなく気品がある。苦味がすっととおり抜け、舌に余韻をのこす。うまい。

さきほどまでわたしは冬の夜にいて、いまは春の昼にいる。

ただそこにあるもの。ただやってくるもの。それをじっと見て、じっと感じようとすると、そこには思っていたよりずっと深い奥行きがある。その奥行きこそが、大事なのだろうな、と思う。

本日のアート

資生堂ギャラリー

『第18回 shiseido art egg』

◼会期 :第1期展 大東 忍 展…2025年3月 5日(水)〜4月6日(日)※会期終了

第2期展 すずえり(鈴木 英倫子) 展 …2025年4月16日(水)〜5月18日(日)

第3期展 平田 尚也 展…2025年5月28日(水)〜6月29日(日)

◼住所 :東京都中央区銀座 8-8-3 東京銀座資生堂ビル地下1階

◼休館日 :月曜日

◼開館時間 : 平日 11:00~19:00 日・祝 11:00~18:00

◼入館料 :無料

公式サイトはこちら

本日の宴

ビヤホールライオン 銀座七丁目店

◼住所 :東京都中央区銀座7丁目9-20 銀座ライオンビル1F

◼電話 :03-3571-2590(ビヤホールライオン 銀座七丁目店)

◼店休日 :なし

◼営業時間 :11:30~22:00(金曜・土曜・祝前日は22:30まで)

Information

2022年に自費出版した『ここで唐揚げ弁当を食べないでください』が、新たに実業之日本社から商業出版されます。

私家版の23篇にくわえ、新たに17篇のエッセイが書き足されています。

『ここで唐揚げ弁当を食べないでください』

著:小原晩

実業之日本社

2024年11月14日発売

価格:1,760円(税込)

DOORS

小原晩

作家

1996年、東京生まれ。作家。2022年3月、自費出版にて『ここで唐揚げ弁当を食べないでください』を刊行。2023年9月、『これが生活なのかしらん』を大和書房より出版。

新着記事 New articles

-

SERIES

2025.12.10

アーティスト feebee 編 / 連載「作家のアイデンティティ」Vol.41

-

ESSAY

2025.12.10

現代アーティストのこの1作〈音楽編〉 / 長島有里枝、DIEGO、米澤柊、村山悟郎

-

SERIES

2025.12.10

「失敗も楽しみも人の10倍経験して、お客さんを喜ばせたい」落語家・林家木久蔵の芸を育むアート噺(ばなし) / 連載「わたしが手にしたはじめてのアート」Vol.42

-

NEWS

2025.12.10

半年に一度のアートの祭典 / 松坂屋名古屋店に近代の巨匠から新進気鋭の作家まで多彩な作品が大集結

-

NEWS

2025.12.10

松坂屋名古屋店でニッポン画家・山本太郎の展覧会が開催 / 鮮やかでポップな色彩にアップデートされた日本の伝統美

-

NEWS

2025.12.10

大丸東京店でステンシルアーティスト・HYKRXの展覧会が開催 / 白と黒とを基調に独自の美を追求した作品